Le samedi 11 octobre marque lo IOD – International Observation Day, la journée européenne de recensement des gypaètes barbus (Gypaetus barbatus).

Cet événement, qui en est à sa vingtième année, est promu par le réseau international de surveillance du gypaète barbu (IBM), coordonné par la Vulture Conservation Foundation (VCF).

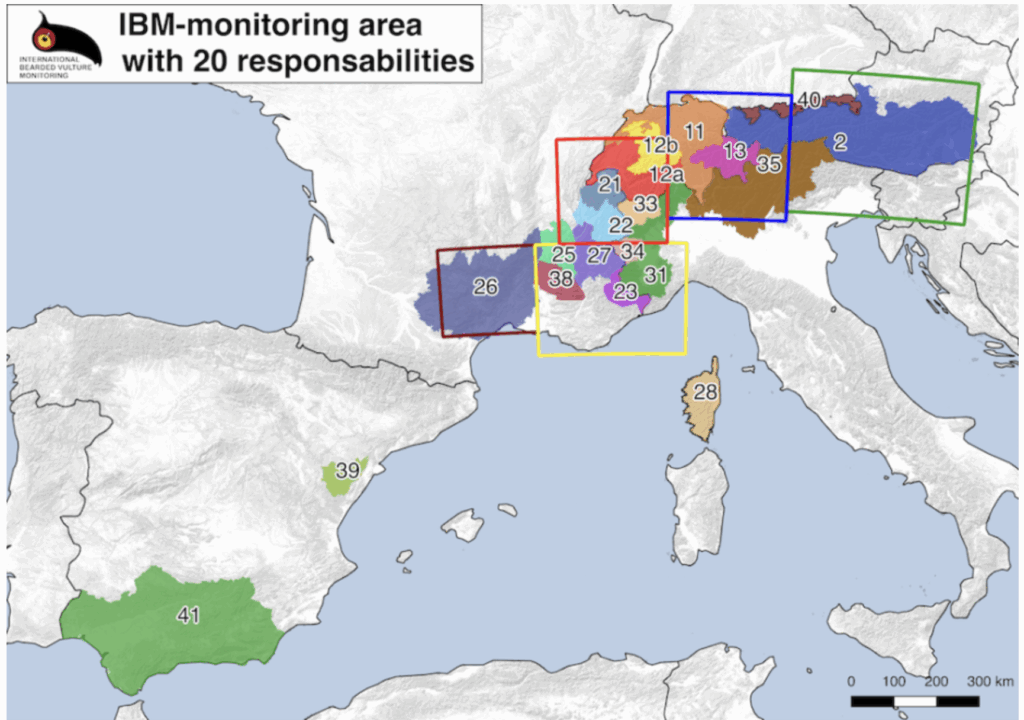

L’étude est menée de manière synchronisée et coordonnée sur une grande partie de l’Europe centrale et méridionale, y compris les Alpes (depuis 2006), le Massif central (depuis 2012), les Pyrénées (depuis 2016), plusieurs régions d’Espagne (depuis 2017) et certains sites en Bulgarie (depuis 2018).

Un projet transfrontalier de surveillance et de protection

Le projet implique de nombreux partenaires et collaborateurs, dont la Région Vallée d’Aoste, le Parc national du Grand-Paradis, le Parc Alpi Cozie, le Parc naturel Alpi Marittime, le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, le Parc national de la Vanoise, le Parc national du Mercantour, le Parc naturel régional du Vercors, Vautours en Baronnies, le Parc national des Écrins, le Parc national des Cévennes, le Parc naturel régional du Queyras et le Parc régional de Corse.

L’objectif du suivi est d’unifier les données collectées sur les populations européennes de gypaètes et de discuter des stratégies internationales de conservation.

Le suivi fournit des informations sur la distribution, l’âge des individus et la survie de l’espèce. Il permet d’évaluer l’efficacité des programmes de réintroduction lancés ces dernières années.

Outre la collecte de données, il s’agit également d’un événement de sensibilisation du public, visant à faire connaître le gypaète barbu en tant qu’espèce emblématique des Alpes et à renforcer le lien entre la science, la conservation et la participation.

En 2024, la journée a concerné 7 pays, avec 789 postes d’observation, plus de 1 100 observations et plus de 1 400 observateurs. Cette journée a été l’occasion de sensibiliser le public à l’importance des vautours dans le maintien d’écosystèmes sains et de changer la perception souvent négative à leur égard. Elle a également permis de mettre en lumière les efforts de conservation et d’impliquer les communautés.

Lien avec la Journée internationale des vautours

Depuis 2005, la Journée internationale de sensibilisation aux vautours (IVAD) a également été instaurée et se tient chaque année le premier samedi du mois de septembre.

Les Parcs des Alpes Cottiennes, en collaboration avec la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) de Turin, feront la promotion de la Journée internationale le dimanche 12 octobre avec un itinéraire thématique consacré aux vautours et aux aigles, à travers du matériel, des photos et des vidéos.

L’initiative, accueillie par le Parc naturel Gran Bosco di Salbertrand dans le Haut Val de Suse, sera accompagnée par des guides et des gardes forestiers, et il y aura également des activités, des jeux et des lectures pour les enfants.

L’importance des vautours pour l’écosystème

Les vautours font partie des oiseaux les plus importants et les plus méconnus de notre planète et jouent un rôle essentiel dans le maintien d’écosystèmes durables et sains. En consommant des carcasses et des déchets organiques, on pense qu’ils empêchent la propagation de maladies parmi les animaux sauvages, le bétail et même les humains. Les populations de vautours du monde entier connaissent un déclin important depuis des décennies en raison de diverses menaces, notamment l’empoisonnement direct et indirect, l’abattage illégal ou les collisions avec les lignes électriques.

Ces grands oiseaux de proie, souvent mal compris, ne sont pas des prédateurs, mais des nécrophages : ils se nourrissent exclusivement d’animaux déjà morts, jouant ainsi un rôle écologique clé dans le maintien de la santé des écosystèmes.

Chaque espèce se nourrit de différentes parties des carcasses, évitant ainsi la concurrence directe et contribuant, de manière complémentaire, à l’élimination complète des restes organiques.

C’est précisément cette spécialisation alimentaire qui fait de leur coexistence une ressource précieuse pour les habitats naturels.

Les espèces de vautours en Europe

Quatre espèces de vautours vivent en Europe, dont trois sont régulièrement observées dans les Alpes, tandis qu’une, le vautour percnoptère, fait l’objet de rares observations.

Le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), en raison de la « barbe » noire caractéristique sous son bec, peut atteindre une envergure de près de trois mètres. Il se nourrit essentiellement d’os qu’il broie en les laissant tomber d’une grande hauteur. Réintroduit avec succès dans les Alpes, sa population est aujourd’hui estimée à environ 500 individus, avec des dizaines de couples territoriaux nichant dans les Alpes occidentales.

Le Vautour fauve (Gyps fulvus) est l’espèce la plus commune et la plus nombreuse. Il est reconnaissable à son plumage clair, et à son comportement grégaire. Les griffons vivent en grandes colonies et jouent un rôle crucial dans le cycle naturel de décomposition en se nourrissant des tissus mous des charognes. En Europe, il est particulièrement répandu dans la péninsule ibérique, les Pyrénées, les Balkans, la Sardaigne, la Sicile, le Frioul-Vénétie Julienne, les Abruzzes et, plus récemment, dans les Alpes occidentales. Des colonies stables sont actives dans le Verdon, dans les Baronnies.

Le moine et le migrateur

Le Vautour moine (Aegypius monachus), le plus grand des vautours européens, a un plumage brun foncé et une envergure qui peut dépasser trois mètres. C’est une espèce solitaire qui fréquente les grands espaces et les zones boisées. En Europe, il survit avec des populations fragmentées dans le centre de l’Espagne, en Grèce, dans les Balkans, et dans certaines parties de l’Asie mineure. Ces dernières années, des efforts de rétablissement ont été entrepris dans les Alpes et les Carpates.

Enfin, le Vautour percnoptère (Neophron percnopterus), le plus petit et le seul migrateur parmi les vautours européens, se distingue par son plumage blanc et l’extrémité noire de ses ailes. Il niche dans les zones rocheuses et chaudes du sud de l’Europe et hiverne en Afrique subsaharienne. Des projets de réintroduction sont en cours en France, notamment dans le Vercors.

Projets de réintroduction

Les projets de réintroduction du gypaète barbu dans les Alpes ont débuté au milieu des années 1980, alors que l’espèce n’avait pas niché dans les Alpes pendant des décennies. Les premières réintroductions ont eu lieu en Autriche, suivies de programmes similaires en France, en Suisse et en Italie, dans le cadre d’un vaste projet de coopération internationale.

En 1997, en Haute-Savoie, la première reproduction à l’état sauvage après une absence d’environ quatre-vingts ans a été documentée, ce qui a constitué une étape fondamentale dans le rétablissement de l’espèce.

Le programme actuel de conservation et de préservation vise à relier les populations alpines à celles de la péninsule ibérique, en favorisant la connexion génétique et la continuité écologique entre les différents noyaux européens de gypaètes barbus.

Les efforts de conservation visant à ramener les gypaètes barbus dans les Alpes, menés en collaboration avec les gouvernements, les entreprises, les communautés locales et les organisations non gouvernementales, constituent aujourd’hui l’un des plus importants projets de réintroduction d’animaux sauvages entrepris au cours des 50 dernières années.

La science citoyenne dans la surveillance internationale du gypaète barbu

La collecte de données sur le comportement et la répartition des vautours, et en particulier du gypaète barbu, repose de plus en plus sur la contribution de la science citoyenne, c’est-à-dire la participation active des citoyens à la recherche scientifique.

Les parcs impliqués dans le projet, en collaboration avec la Vulture Conservation Foundation (VCF), invitent toute personne qui aperçoit l’un de ces rapaces à documenter l’observation par des photographies ou des rapports, en indiquant la date, l’heure et le lieu.

Même les images de faible qualité peuvent être extrêmement utiles pour l’identification des individus, la vérification des mouvements et le suivi des populations.

Toutes les données collectées alimentent les bases de données européennes de référence, contribuant ainsi à l’évaluation de l’état de conservation des espèces et à l’amélioration des stratégies de protection à l’échelle continentale.

LIRE AUSSI :

Un plan pour les Espaces Naturels Sensibles en Savoie

Lausanne demande un recensement des oiseaux nicheurs et des chauves-souris