Photographie, Paris, Brassaï : une rétrospective sur le grand photographe s’ouvre au Centre Saint-Bénin d’Aoste le 18 juillet 2025.

Sous le commissariat de Philippe Ribeyrolles, l’exposition retrace l’œuvre de Brassaï à travers plus de 150 tirages originaux et documents d’archives, restituant le portrait d’un Paris nocturne et humain qui a marqué l’histoire de la photographie du XXe siècle.

Le Paris si particulier des années 1930

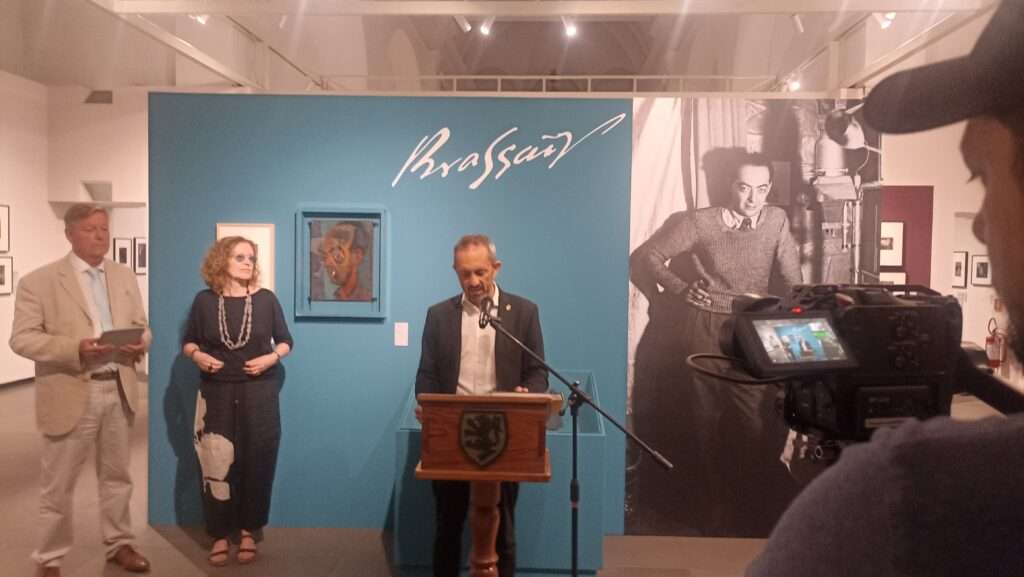

L’exposition Brassaï. L’œil de Paris ouvre au public le vendredi 18 juillet 2025 à 18 heures au Centre Saint-Bénin d’Aoste. Il s’agit d’une rétrospective inédite de l’œuvre de Gyula Halász, connu sous le pseudonyme de Brassaï (du nom de sa ville natale de Brașov, en Magyar Brassò), l’un des grands protagonistes de la photographie du XXe siècle. L’exposition, organisée par Philippe Ribeyrolles – universitaire, archiviste et petit-fils du photographe – présente plus de 150 tirages, ainsi que des sculptures, des objets personnels et des documents inédits provenant de l’atelier de l’artiste.

L’objectif est de donner une vue d’ensemble de l’œuvre de Brassaï, en mettant l’accent sur le Paris nocturne, ses relations avec les milieux artistiques et la dimension expérimentale de sa photographie.

Photographie humaniste et vision nocturne

Brassaï a su capter l’atmosphère du Paris de l’entre-deux-guerres comme peu d’autres, transformant l’obscurité urbaine en paysage visuel.

Avec la publication de Paris de nuit en 1933, il introduit un nouveau langage photographique : de longs temps d’exposition, une lumière artificielle et des ombres profondes transforment la ville en un espace onirique et suspendu. Ses images, souvent dépourvues de figures humaines ou peuplées d’ouvriers, de prostituées et de clochards, incarnent le regard d’une époque et la sensibilité d’un auteur proche du surréalisme mais jamais totalement impliqué.

Un parcours qui se poursuit : en 1956, Edward Steichen l’invite à exposer au MoMA de New York avec Language of the Wall, une exposition entièrement consacrée aux graffitis à Paris. Par la suite, Brassaï a longtemps collaboré avec Harper’s Bazaar, photographiant les protagonistes de la scène culturelle française.

Commissaires et catalogue

Outre Philippe Ribeyrolles, le commissariat de l’exposition est assuré par Daria Jorioz – de la Région autonome de la Vallée d’Aoste – avec Silvia Paoli, historienne de la photographie, conservatrice au musée de la photographie contemporaine de Cinisello Balsamo, et Annick Lionel-Marie, ancienne directrice du musée Maillol à Paris. Ce commissariat conjoint entre France et Italie a permis de développer un itinéraire critique articulé entre la biographie, le contexte historique et l’analyse formelle des images.

L’exposition est accompagnée d’un catalogue bilingue italien-français. Le volume comprend des essais des quatre commissaires, des documents historiques, des reproductions des photographies exposées et un appareil critique qui rend compte de la complexité de l’œuvre de Brassaï, en mettant en évidence les aspects iconiques et moins connus de sa production.

Une histoire personnelle en France

Né en 1899 à Brassò (l’actuelle Brașov), qui faisait alors partie de l’Empire austro-hongrois, Brassaï s’installe enfant à Paris (son père enseigne à la Sorbonne) et y revient définitivement dans les années 1920 après un séjour à Berlin. Dans la capitale française, il suit une formation artistique et fréquente le quartier de Montparnasse, où il se lie d’amitié avec Jacques Prévert, Henry Miller, André Kertész et de nombreux artistes, dont Picasso (il en devient un grand ami) , Dalí, Matisse et Giacometti.

Pendant l’occupation nazie, il se réfugie dans le sud de la France, avant de reprendre la photographie après la guerre, parallèlement à la sculpture, au dessin et à l’écriture. Brassaï meurt en 1984 à Èze, peu après avoir achevé un livre sur Marcel Proust. Il est enterré au cimetière du Montparnasse, dans la ville dont il a été le chroniqueur pendant un demi-siècle.

La photographie pour lire le monde contemporain

Comme l’a déclaré Jean-Pierre Guichardaz, assesseur régional pour le Biens et les activités culturelles, les expositions accueillies en Vallée d’Aoste s’inscrivent dans un projet culturel et éducatif à long terme visant à stimuler la connaissance et l’esprit critique par le contact direct avec des œuvres capables de communiquer.

L’exposition s’inscrit dans un programme de valorisation de la photographie comme outil de lecture du monde contemporain, en dialogue avec la mémoire et le patrimoine européen. Plusieurs expositions sur la photographie ont été organisées jusqu’à présent au centre Saint-Bénin, la dernière ayant été consacrée à Inge Morath.

LIRE AUSSI : Picasso, son art et ses racines familiales à Aoste