Les Chasses royales de Victor-Emmanuel II en Vallée d’Aoste ont contribué à développer la première image touristique du Val d’Aoste et ont eu des effets économiques et de protection de la faune.

Caterina Pizzato revient au XIXe siècle pour nous raconter la présence du roi de Sardaigne dans les Alpes valdôtaines.

Pendant l’Ancien Régime, la chasse représentait pour la Maison de Savoie l’une des principales formes de loisir avec une fonction dynastique et sociale, car elle représentait une forme de ritualisation de la guerre et du contrôle du territoire.

À partir du XVe siècle, les chasses royales en Savoie, puis au Piémont sur l’ordre du duc Emmanuel-Philibert, se développent considérablement selon les techniques de la vénerie française sur le modèle de la chasse à courre, caractéristique des cours européennes, où le grand gibier – en particulier le cerf et le sanglier – est chassé avec une équipe importante et un grand nombre de chevaux et de chiens spécialisées.

Vers le milieu du XIXe siècle, un profond changement dans l’organisation des chasses royales au Piémont a entraîné des modifications et des simplifications de la direction cérémonielle et cynégétique en usage au cours des siècles précédents.

La disparition progressive du grand gibier pendant la Révolution française et l’Empire napoléonien et les énormes coûts d’entretien des réserves ont progressivement modifié les habitudes de chasse des souverains, en relation également avec la sauvegarde croissante des activités agricoles, souvent ruinées par le passage des chevaux. La chasse au fusil s’est alors imposée, ne demandant que l’effort de se rendre à l’endroit choisi, de viser et de tirer.

La passion de Victor-Emmanuel II pour la chasse et la montagne

La passion de Victor-Emmanuel II pour la chasse et la montagne s’épanouit lors de deux voyages éducatifs dans les Alpes avec son frère Ferdinand, duc de Gênes : le premier en 1834 en Vallée d’Aoste pour visiter le Fort de Bard, Courmayeur et La Thuile, et le second en 1836 à Fenestrelle pour une longue randonnée à travers les vallées des Alpes occidentales.

En 1850, il découvre pour la première fois la nature grandiose et sauvage du Grand Paradis, en tant qu’invité de son frère, et en est fasciné. Le 27 juillet, il arrive à Cogne, accueilli et acclamé par la foule en fête, puis se dirige vers Courmayeur, rejoignant sa femme et sa progéniture, où il écrit à Massimo D’Azeglio qu’il a été enthousiasmé par sa première chasse au bouquetin et par l’amour que lui portent les enfants robustes des Alpes.

« […] tandis que la famille royale se rendait à Courmayeur en longeant la vallée, les deux frères voulurent s’y rendre par les montagnes et y arriver en touristes et chasseurs. Leur rendez-vous fut fixé à Cogne, où le Duc de Gênes se trouvait depuis quelques jours. Victor-Emmanuel traverse Champorcher à cheval par des chemins affreux et se rend à Cogne par le col de Fenêtre qui atteint l’altitude de 2831 mètres.

[…] Après quelques jours de chasse sur les montagnes de Cogne, les deux frères se rendirent à Courmayeur à travers les monts, et toute la famille royale se trouva réunie à la cure‘. La reine Maria Adelaide et ses enfants Maria Clotilde, Umberto, Amedeo, Oddone et la petite Maria Pia étaient arrivés quelques jours plus tôt au pied du mont Blanc pour s’adonner à des cures thermales.

Les chasses royales

Vers 1856, il fut décidé d’augmenter le territoire dédié aux chasses royales en ajoutant à la plaine piémontaise préexistante les chasses de montagne de Valdieri dans les Alpes maritimes, de Ceresole Reale et d’Aoste, pour atteindre environ 35 000 hectares. La majesté des montagnes entourées d’une nature intacte, les grands espaces et la présence d’un gibier très rare et très prisé comme le bouquetin, le roi des gibiers, qui n’a survécu que dans les environs du Grand-Paradis, ont convaincu le roi de choisir la Vallée d’Aoste comme terrain de chasse.

L’abbé Amé Gorret raconte également une anecdote amusante survenue à Courmayeur : une villageoise apporta un panier d’œufs à la maison du curé et rencontra devant la porte un homme qui la récompensa d’une poignée d’argent, à qui elle exprima son désir de voir le roi. Il lui dit « Mais c’est moi ! » et elle, étonnée, lui répond « Une si bonne et si belle femme que la Reine n’allait pas épouser un homme si beurt ». Victor-Emmanuel II, intrigué, demanda aux habitants du Val d’Aoste ce que signifiait le mot « beurt » (laid) et eut un fou rire en le racontant à la reine.

L’histoire se trouve dans A. Gorret, Victor-Emmanuel sur les Alpes. Notices et souvenirs, pp.15-18

Le souverain se consacra à la campagne d’achat, obtenant avec opiniâtreté la cession totale des droits de chasse à son usage exclusif :« le droit de chasser toute espèce de gibier, dans toute l’étendue des communes de Cogne, Champorcher, Rhêmes-Notre-Dame et Valsavarenche ; et dans une partie de celles d’Aymavilles, Introd et St-Marcel, était uniquement et exclusivement réservé à S.M. Ceprivilège, il ne s’était pas permis de le soumettre au privilège de lachasse.Ce privilège, il ne se l’était pas arrogé en vertu de son pouvoir souverain, mais lui avait été conféré par les résolutions des conseils municipaux et le suffrage unanime du peuple« .

La grande réserve de chasse royale dans les vallées du Grand Paradis

La création d’une grande réserve royale de chasse dans les vallées du Grand Paradis a engendré une véritable planification de l’aménagement du territoire afin d’accéder plus facilement et plus rapidement aux zones de chasse. De nombreux maisons de chasse royaux furent construits, reliés par un réseau de chemins, les chemins royaux, qui permettaient de se déplacer et de s’approvisionner en mules et en chevaux.

A l’époque, les routes étaient peu nombreuses et se situaient surtout dans le fond des vallées, tandis que les chemins sur les versants inaccessibles étaient dans un état précaire et étaient surtout destinés à l’estivage du bétail et à l’accès aux alpages : entre 1856 et 1900, 325 kilomètres de sentiers muletiers furent battus et aménagés, aux frais des finances royales, menant au pied des glaciers du groupe du Grand Paradis, bifurquant à des altitudes comprises entre 1 500 et plus de 3 000 mètres.

Les nouvelles routes royales, souvent pavées, étaient habilement tracées et équipées de ponts larges et sûrs pour les cavaliers : elles mesuraient toutes entre 1 et 2,50 mètres de large. Même les alpinistes étaient reconnaissants au roi d’avoir facilité l’approche des sommets en construisant des chemins muletiers.

« Le Roi commençait ordinairement sa chasse par Champorcher […] arrivait à Bard le plus souvent à l’aurore, ne faisait que descendre de voiture et monter à cheval. […] Le long de la route il recevait les suppliques, les compliments, […] il passait presque toujours quelques minutes, avec sa suite, à la cure, s’informant des nouvelles du pays, de la bonté de la récolte, de la santé générale depuis sa dernière visite, des besoins de la population, du nombre des pauvres, et de mille autres petits détails« .

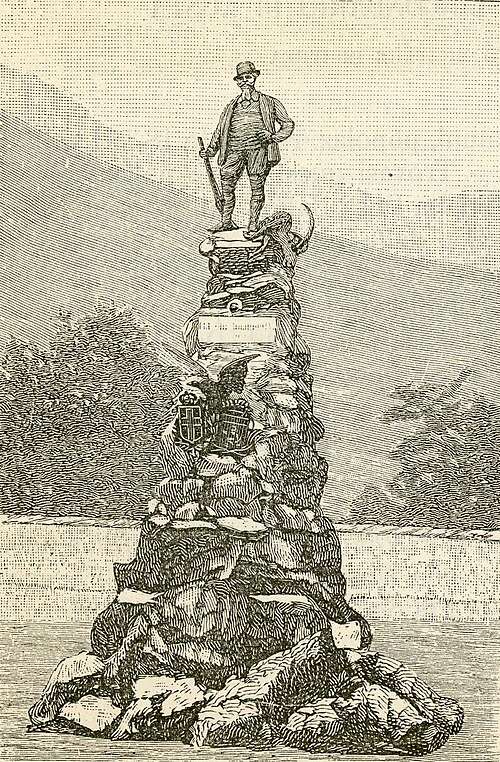

Les exploits du Roi Chasseur

Les vallées de Champorcher, de Cogne et de Valsavarenche ont été les protagonistes des chasses du Roi Chasseur : une plaque portant l’inscription« Hanc aperuit viam Victor-Emmanuel II. Anno MDCCCLXII » (cette route a été ouverte par Victor-Emmanuel II en 1862), témoignant de la construction de l’ancien itinéraire, la Route Royale, qui permettait de rejoindre Cogne, en partant de Turin, par la Fenêtre de Champorcher sans passer par Aoste, raccourcissant ainsi considérablement le parcours, mais en altitude.

En 1865, le roi acquiert un pâturage dit Orvieille à Valsavarenche, qui devient son camp de base favori, défini à l’époque comme la capitale des chasses savoyardes. Il fut nécessaire d’aménager des sentiers pour franchir facilement les cols de plus de 3 000 mètres d’altitude.

L’artère principale, qui allait jusqu’à Dondenaz et au col Fenêtre en direction de Cogne, passait par le col Loson (3 296 m) et descendait dans Valsavarenche jusqu’au campement royal d’Orvieille, avant de se diriger vers le col Nivolet (2 641 m) et d’atteindre les vallées piémontaises de la Ceresole, de la Noasca et de la Locana.

Le 1er août 1861, le jeune abbé Gorret, qui vient de recevoir ses ordres, sur le chemin qui mène de Bard à Champorcher, lieu de sa première paroisse, tombe nez à nez avec Victor-Emmanuel II et sa suite et, ne le reconnaissant pas, répond au salut poli du roi par un sec« Bonjour, monsieur« . L’année suivante, la situation se reproduit et l’abbé salue cette fois le souverain en premier, qui lui répond, amusé : » Il me parait, monsieur l’abbé, que vous êtes de meilleure humeur que l’année dernière ! « l’invitant à chasser ensemble. Deux jours plus tard, l’abbé Gorret se rendit au camp de Dondena et le roi, qui n’avait pas réussi à chasser, lui dit avec sympathie : « Eh ! bien, mon abbé, il paraît que vous n’avez pas bien prié : hier je n’ai pas fait de chasse, espérons mieux pour un autre jour ».

A. Gorret, Victor-Emmanuel sur les Alpes. Notices et souvenirs et D. Ramella, L’amour et le jeu. La vie privée de Victor-Emmanuel II.

A partir de ce jour, une belle et durable amitié est née. Un autre épisode amusant se produisit lors d’une partie de chasse près des hauteurs de Fénis lorsque le souverain, pris dans un violent orage, traversa un torrent sur les épaules de Borettaz, un habitant de la vallée qui, ne pouvant supporter le poids, lui dit explicitement« Tente su, bourich ! Tiens bon, âne ! – et Victor-Emmanuel II, sans hésiter, répondit en dialecte piémontais « Ma salo nen chiel che l’aso a l’è coul ca porta ? » Mais ne sais-tu pas que c’est l’âne celui qui transporte ? – Le danger écarté, ils mangent ensemble une polenta fumante au village.

Champorcher est la première vallée en Vallée d’Aoste

Champorcher fut la première vallée valdôtaine à accueillir les passages de chasse du roi en raison de sa proximité avec le Piémont.

En effet, de Turin, en été, le souverain arrivait en train jusqu’à Ivrée (terminus de la voie ferrée) et rejoignait ensuite Bard en calèche où il s’arrêtait à l’Albergo Reale. Il poursuivait ensuite à cheval jusqu’à Hône – où il s’arrêtait parfois à la Cantine d’Italia – et prenait enfin le chemin sinueux de Champorcher, décrit comme un mélange de bourbiers, de ravins et de ruisseaux.

En 1861, Victor-Emmanuel II invita toutes les communes intéressées à contribuer à la construction d’une route entre Bard et Champorcher. Le roi prit en charge la majeure partie des coûts et, en l’espace d’un an, la nouvelle route fut construite par les habitants du village grâce à 1 500 journées gratuites, les corvées.

L’âge d’or

Les chemins royaux ont donné naissance à plus de quarante postes de chasse répartis dans les districts. Chaque changement dans les stratégies de chasse entraîna des modifications dans le tracé des routes et la réorganisation des maisons de chasses royales, ce qui impliqua de nouveaux travaux de construction conséquants.

Cette phase a représenté un âge d’or pour les populations alpines, en particulier celles du Grand-Paradis, qui ont bénéficié d’avantages économiques considérables grâce aux réserves de chasse royales :« Victor-Emmanuel les a comblées de bienfaits, tous ces alpins ont ressenti les effets de la munificence souveraine. D’importantes subventions aux églises, aux écoles, aux institutions caritatives, des secours aux nécessiteux, des cadeaux, des récompenses pleuvaient sur ces pauvres villages« .

L’importante source de revenus ne fit qu’accroître ce sentiment de dévouement à la Maison de Savoie : la complexité de l’organisation des chasses royales et la munificence du roi apportèrent un soulagement économique considérable à la population locale, ne serait-ce que pour l’achat et la location des terres par la Surintendance générale des biens privés de Sa Majesté et la construction et l’entretien ultérieur des chemins muletiers et des pavillons de chasse, qui employèrent des centaines de personnes.

Celles-ci travaillaient à la construction de nouveaux tronçons de route et de parapets, à la réparation minutieuse de ponts, au reboisement et au déneigement dès le mois de janvier en vue de la saison de chasse estivale, avec un salaire journalier allant de 1,50 à 3 francs.

Réduire le braconnage

La main-d’œuvre locale fut également été recrutée pour accompagner le roi dans ses parties de chasse et pour créer un corps de garde-chasse chargé de contrôler et de réduire le braconnage afin de sauvegarder les espèces de bouquetins menacées d’extinction. Les Valdôtains pouvaient ainsi compléter les revenus d’une économie de subsistance, basée sur l’agriculture et l’élevage.

De plus, une fois la chasse terminée, une partie de la viande restante était également distribuée aux communautés locales et aux hospices pour les indigents :« durant une ou deux semaines [les chasses royales] mettaient la Vallée d’Aoste en contact intime et familier avec le Roi, lequel, en cette circonstance, versait sur les gens pauvres une pluie d’or et d’argent« .

Dévotion et célébration

Une religieuse de la congrégation locale de Saint-Joseph évoque dans son Livre de lecture de l’Enfant Valdôtain (1899) le passage du roi dans les différents villages de la Vallée d’Aoste à l’occasion des chasses royales, justifiant ainsi la dévotion des Valdôtains à l’égard de la Maison de Savoie.

On sait que, fidèle aux traditions de son auguste famille, il [le Roi] sèmera les bienfaits sous ses pas. Le vieillard recevra le pain qui doit soutenir son existence ; le jeune homme sera encouragé à poursuivre sa route de labeur et d’étude ; l’enfant lui-même ne sera point oublié… La vieille église sera réparée ; la maison d’école réédifiée ; l’asile du pauvre recevra de bienfaisants secours ; la joie renaîtra dans tous les cœurs et se lira sur tous les fronts. Vous savez, maintenant, pourquoi, nous Valdôtains, nous aimons la Famille Royale de Savoie […] Victor-Emmanuel III… Hélène de Montenegro… Humbert et… Marguerite de Savoie… ont semé sur la Vallée d’Aoste d’innombrables bienfaits : ils recueilleront en tout temps la plus sincère gratitude« .

Pour les Valdôtains, l’arrivée du souverain était donc un moment de fête :« lorsqu’il arrivait à son domicile de Cogne ou de Valsavarenche, il enlevait aussitôt ses habits de gala, mettait une veste et un jodhpurs de chasseur, rentré dans un pantalon large – le tout de couleur grise et d’étoffe ordinaire – il se couvrait la tête d’un bonnet à plumes… et son costume était complet« .

Victor-Emmanuel II aimait les vêtements aux poches spacieuses« où il gardait des feuilles de papier à lettres, des allumettes de bois ordinaires, un mètre articulé, des clous, une enveloppe d’allumette, un long morceau de corde, un couteau de chasse, un cachenez, une tasse à boire en cuir et un grand étui à cigares« , ainsi qu’un morceau de pain et un oignon pour se sustenter. L’allure décontractée du Roi ne caractérisa pas seulement sa tenue vestimentaire, mais aussi son comportement : l’étiquette était totalement absente dans les camps.

Une douzaine de tentes circulaires

Les campements royaux, situés à des endroits stratégiques du territoire de chasse, se composaient initialement d’une douzaine de tentes circulaires, semblables à celles des Peaux-Rouges, rayées de blanc et de bleu (ou de blanc et de rouge) et de cabanes en bois où étaient installées les cuisines. Les repas étaient pris dans la tente centrale, la tente du Roi était placée sur le côté et tout autour de celles du groupe avec une capacité de trois, quatre ou cinq lits.

« La tente du Roi ne se distinguait pas des autres, si l’œil indiscret du visiteur n’y avait pas discerné une plus grande simplicité d’ameublement que dans les autres, et ne s’était pas arrêté au lit, que le Roi Chasseur et Alpiniste exigeait avec une volupté particulière. Celui-ci, en effet, pour le moins, n’avait pas la paillasse du camp qu’utilisait toute la suite, mais consistait en une couche de paille sur laquelle était jetée une riche peau de bête et parfois le classique « ferraiuolo« .

Le camp abritait également un espace pour la pétanque et le souverain avait l’habitude de recevoir des invités dans sa tente, le soir.

Entre 1860 et 1870, les campements provisoires furent remplacés par des pavillons stables en maçonnerie qui se distinguent par un bâtiment long, étroit et de plain-pied avec quelques pièces distribuées en rangées : la chambre du Grand Veneur, la chambre du Roi, la chambre de l’adjudant de campagne de Sa Majesté, la salle à manger et quelques autres pièces pour les invités importants. Les gardes-chasse, les batteurs, les cuisiniers et le personnel restaient dans les tentes circulaires à l’extérieur.

Selon Cesare Isaia, alors président du Club alpin italien, le roi se réveillait à 4 heures du matin, buvait un verre d’eau en guise de café et, peu accompagné, se rendait aux postes de chasse fixés pour la journée et chassait de 9 heures à 12 heures, quel que soit le temps. Le soir, il prenait place dans la hutte pour manger son unique repas avec sa suite, une soupe froide de riz (le « boijron d’i pitu », la boisson des dindes), ses oignons crus préférés avec un morceau de pain noir et jusqu’à quatre bouteilles d’eau. Le soir, il fumait un cigare et dormait jusqu’à minuit, puis sortait pour organiser la chasse du matin et se rendormait jusqu’à 4 heures du matin (P. Passerin d’Entrèves, Le cacce reali, cit., p. 38).

P. Passerin d’Entrèves, Les chasses royales

Le Grand Veneur

La gestion du territoire de chasse royal, du personnel des chasses royales, du gibier et des écuries fut confiée au Grand Veneur ou Grand Chasseur, l’une des fonctions les plus importantes en termes d’engagement et de responsabilité instituée en 1413 par Charles VI.

Sous le règne de Victor-Emmanuel II, il était considéré comme l’un des cinq Grands Offices de la Cour et pouvait également s’occuper des négociations pour la vente ou la location des propriétés de chasse. L’office fut ensuite reconduit par Victor-Emmanuel III au rang de haut fonctionnaire.

Les Grands Veneurs des Chasses royales étaient le comte général Alessandro Manfredi Luserna d’Angrogna, le marquis général Maurizio Luigi de Gerbaix de Sonnaz, le général Ettore Bertolé Viale, le marquis Giulio Carminati di Brambilla et le comte général Edgardo Guerrieri.

Les batteurs

Ces batteurs se positionnaient dès l’aube en une longue ligne sur la ligne de crête, prêts à se déplacer au signal du roi pour effrayer le gibier par des tirs à blanc et le pousser vers les postes royaux où l’attendent le souverain et ses invités armés. Ils recevaient normalement 10 francs par jour (5 les jours de repos) ou 20 si le Roi était plus satisfait.

Les maisons de chasse de Dondenaz (2 186 m) dans la partie supérieure de Champorcher, Loson (2 588 m) dans la vallée de Cogne, Orvieille (2 190 m) et Nivolet (2 532 m) dans le Valsavarenche, ainsi que Gran Piano (2 222 m) au-dessus de Noasca dans la vallée de Ceresole et Campiglia dans la vallée de Soana, transformées en refuges ou en bâtiments de service pour le parc national du Grand Paradis, témoignent encore de ces chasses royales.

Les pavillons de chasse n’étaient pas caractérisés par le luxe, mais étaient équipés du mobilier de base nécessaire à une utilisation fonctionnelle : ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’Humbert Ier fit rénover et agrandir certains bâtiments, comme celui d’Orvieille où les cabanes en bois des cuisines furent remplacées par un nouveau bâtiment en briques.

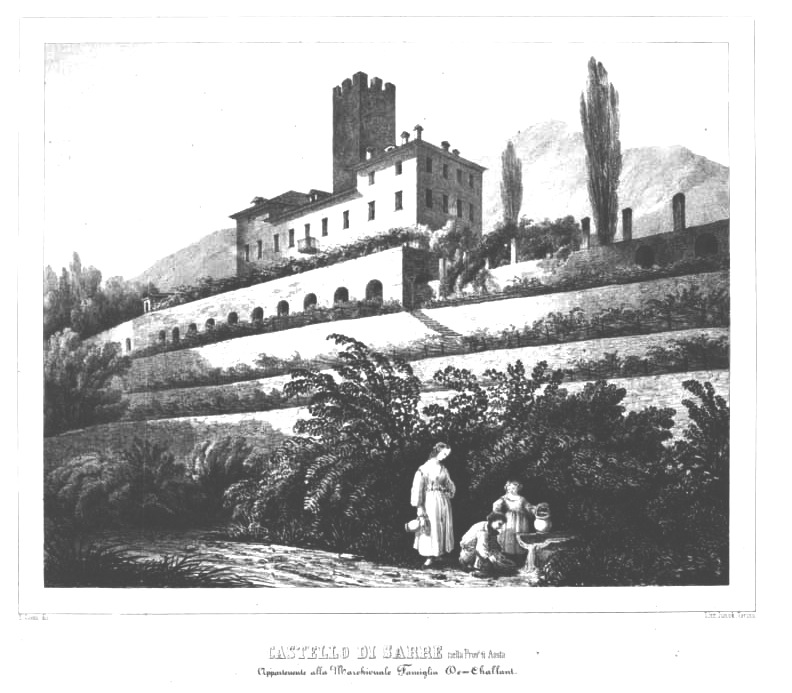

Le château royal de Sarre

Pendant les périodes de chasse, le château royal de Sarre, acheté par Victor-Emmanuel II en 1869 pour sa position stratégique et devenu le lieu de résidence du Roi Chasseur, servait de base logistique et de centre d’opérations pour la conduite des affaires de l’État, facilitée par le télégraphe installé au sommet de la tour. Le manoir était équipé d’une grande écurie et servait de pied-à-terre de chasse confortable et de logement pour les invités, la cour et les serviteurs. Lors des expéditions de chasse, le souverain préférait mener une vie spartiate en séjournant dans les camps d’altitude.

À la mort du roi, en 1878, la majeure partie du réseau de sentiers des districts de chasse d’Aoste et de Ceresole était achevée : ses successeurs Humbert Ier et Victor-Emmanuel III se borneront à la conservation et à l’entretien des sentiers.

Avec l’arrivée en 1886 du chemin de fer à Aoste, il fut beaucoup plus facile d’atteindre le château de Sarre, d’y séjourner et d’y organiser des parties de chasse ; en outre, il était possible de monter au camp d’Orvieille sans avoir à traverser les dangereux passages d’altitude des vallées de Champorcher et de Cogne.

Après l’unification de l’Italie

Au fil des années, le personnel des chasses royales subit de profonds changements et, avec l’acquisition des nouveaux territoires du Royaume d’Italie. Le recrutement conséquent du personnel eu des interruptions, un chaos bureaucratique et organisationnel fut généré par la présence de postes non prévus dans le personnel savoyard, ce qui entraîna d’importants problèmes de gestion et de discipline. C’est pourquoi un grand nombre de postes furent été supprimés.

Le roi, pour mieux suivre les affaires de l’État, ordonna la mise en place en 1873 d’une ligne télégraphique qui allait d’Aoste au camp d’Orvieille en passant par le château royal de Sarre. Humbert Ier ne fit construire qu’un nouveau réseau de sentiers reliant Campiglia à Cogne, n’engageant que davantage de gardes-chasse dans le service technique et de surveillance.

Ils étaient divisés en gardes de la plaine et gardes de la montagne. Lors de leur engagement, ils étaient équipés d’un fusil et d’un pistolet, ils devaient être célibataires, de bonne constitution et âgés de moins de 26 ans, ainsi qu’avoir effectué leur service militaire. Leur travail dans le contrôle du territoire était lourd en raison des conditions climatiques difficiles, des limitations dues à leur emplacement et de la lutte contre le commerce illégal et lucratif des bouquetins par les braconniers.

Vers l’épilogue des Chasses Royales en Vallée d’Aoste

L’année 1913 marqua l’épilogue des Chasses Royales sur le territoire du Grand-Paradis. Le roi Victor-Emmanuel III préférait la réserve des Alpes Maritimes, plus proche de son lieu de villégiature, le château de Racconigi, et pour la possibilité de pêcher, activité préférée de la reine Hélène. « Ces belles semaines de gaité et de fêtes que les trois bons rois on fait passer aux Valdôtains sont à jamais vécues : les habitants […] en ont encore la nostalgie » : le district d’Aoste perdit de l’attention avec pour conséquence une augmentation du braconnage au détriment de l’objectif premier de la réserve de chasse royale, la préservation du bouquetin.

[ Tout le monde connaît la grande passion du roi pour la chasse alpine, dont il était extrêmement jaloux ; d’ailleurs, les braconniers chassent à tout va, sans discrétion ni discernement, et le roi tenait à ne pas éteindre la belle race des bouquetins, dont il ne subsiste que quelques individus dans toute l’Europe, réfugiés sur les pentes et dans les poitrines de ce très haut groupe de montagnes qu’on appelle le Grand Paradis.

G. Giacosa, Novelle e paesi valdostani, Turin, F. Casanova, 1886

Mais la chasse souveraine était attrayante pour les touristes, la viande de bouquetin est délicieuse et de nombreux Suisses auraient payé très cher un mâle et une femelle vivants pour transplanter la race et l’implanter dans leurs montagnes.

Il s’ensuivit que beaucoup de ces mêmes gardes-chasse, s’ils en avaient le droit, tiraient leur bon coup et, en hiver, montaient dans les plus hautes forêts pour chercher les jeunes, mettant l’autorité qu’ils possédaient au profit de leur propre industrie et continuant, bien entendu, à faire la guerre aux contrebandiers, ou plutôt à les persécuter d’autant plus que le vol ordinaire leur portait préjudice. […]

A la mort du roi, ce fut dans les premiers mois un massacre général des chasseurs et une extermination des bouquetins et des chamois.

(partiellement tiré et traduit – sauf que pour un bon nombre de citations en français – de L’apporto della Famiglia Reale allo sviluppo turistico della Valle d’Aosta da metà Ottocento al 1946, mémoire de maîtrise à l’université de la Vallée d’Aoste, année 2021, avec l’aimable autorisation de Caterina Pizzato. Les titres des paragraphes, le titre, quelques ajustements mineurs pour la lecture et les caractères gras ont été ajoutés. Quelques notes d’intérêt ont été insérées sous forme de citations. Les images ont été choisies par la rédaction de Nos Alpes)

VOIR TOUTE LA RUBRIQUE « NOS ALPES À LA DÉCOUVERTE

LIRE AUSSI : Les va-et-vient des ducs de Savoie aux thermes de la Vallée d’Aoste