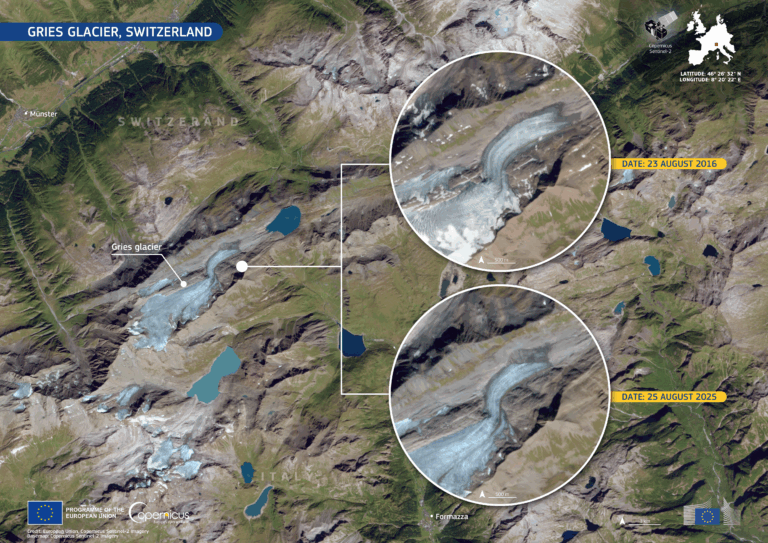

Le Glacier de Griesgletscher, long d’environ 5,4 kilomètres et situé dans les Alpes lépontines du Canton du Valais, à la frontière du Piémont et de la Lombardie, est devenu l’un des cas les plus emblématiques de la disparition rapide des glaciers en Suisse. Selon le service national de surveillance GLAMOS, la masse glaciaire a perdu six mètres d’épaisseur rien qu’entre le mois de septembre 2024 et le mois de septembre 2025.

Le Glacier de Griesgletscher

En l’espace d’un peu plus de vingt ans, entre 2000 et 2023, la langue du Glacier de Griesgletscher a reculé d’environ 800 mètres, ce qui correspond à un raccourcissement de 3,2 kilomètres entre 1880 et aujourd’hui. Selon les experts, les parties inférieures de la masse pourraient disparaître complètement d’ici cinq ans, tandis que les parties situées au-dessus de 3 000 mètres d’altitude pourraient résister encore 40 à 50 ans.

Ce destin funeste concerne en fait une grande partie de la chaîne alpine, à tel point qu’entre 2016 et 2022, une centaine de glaciers différents ont disparu en Suisse en raison du réchauffement climatique. Au cours des 60 dernières années, même les plus hauts sommets d’Italie, de France et d’Autriche ont perdu plus de 170 kilomètres carrés de surface autrefois couverte de glace, soit l’équivalent de la vaste étendue du Lac de Côme, en Lombardie.

La tragédie de Blatten et le Valais blessé

La tragédie du recul glaciaire n’est pas seulement un phénomène environnemental mais aussi un phénomène humain, comme il a bien démontré l’effondrement d’une partie du Glacier de Birch en mai dernier, qui a anéanti le village de Blatten, également dans le Canton du Valais. Cet épisode a illustré de manière frappante la façon dont la fragilité des écosystèmes alpins se traduit par des risques réels pour les communautés locales, dans ce cas déplacées ailleurs sans possibilité de retour dans leurs foyers.

Le directeur du GLAMOS, Matthias Huss, a souligné que les saisons chaudes et sèches de 2022 et 2023, combinées à l’été caniculaire de 2025, ont encore compromis la survie des géants de glace. Même les importantes chutes de neige d’avril n’ont pas pu compenser la chaleur de l’été, car les précipitations hivernales restent trop faibles pour contrebalancer les étés de plus en plus chauds.

Un glacier observé depuis des décennies

Le Glacier de Griesgletscher n’est pas seulement un indicateur du changement climatique, il a également servi de laboratoire naturel pour les géologues et les glaciologues au fil des ans. Dès les années 1970, Michael Hambrey a publié une analyse de sa structure interne, qui s’est ensuite transformée en une série d’études établissant un lien entre son taux de fonte et des facteurs climatiques tels que le rayonnement solaire, l’humidité et les vents.

Le glacier se caractérise également par un système de drainage complexe, à la fois superficiel et souterrain, qui est particulièrement visible pendant les mois d’été parmi les moraines, les fractures et les champs de crevasses qui témoignent de ses transformations continues. Quant à son rôle stratégique, la construction d’un barrage en aval après la Seconde Guerre Mondiale a fini par modifier sa relation avec le substrat rocheux, contribuant en partie à accélérer son recul.

LIRE AUSSI : Lac glaciaire du Grand Marchet en Vanoise (Savoie), vidange terminée