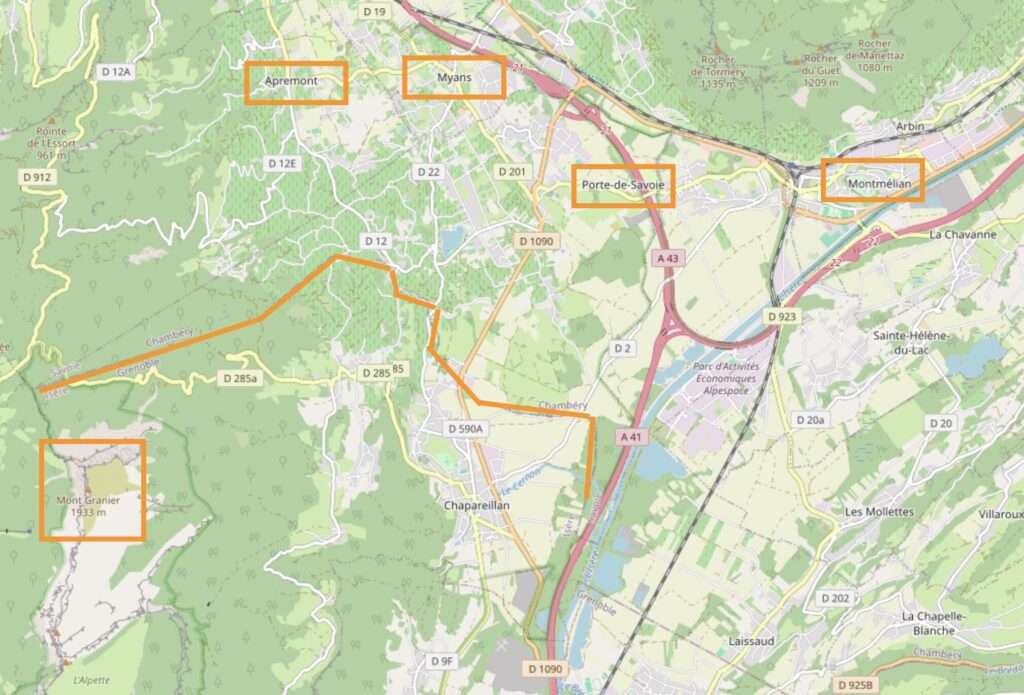

Au Sud de Chambéry, au croisement des autoroutes et des lignes de chemin de fer qui sillonnent les départements de la Savoie et de l’Isère, on retrouve Porte de Savoie. C’est une commune nouvelle qui englobe de nombreux villages plus anciens, dont un, en particulier a laissé sa trace dans l’histoire de la région : les Marches.

Aujourd’hui petit bourg calme et paisible aux murs anciens, le village a traversé une histoire tumultueuse commencée par une catastrophe naturelle qui l’a placé à la frontière entre deux mondes souvent en conflit : la Savoie et le Dauphiné, terre française.

Mais à quels événements a survécu ce petit village au milieu des vignes ?

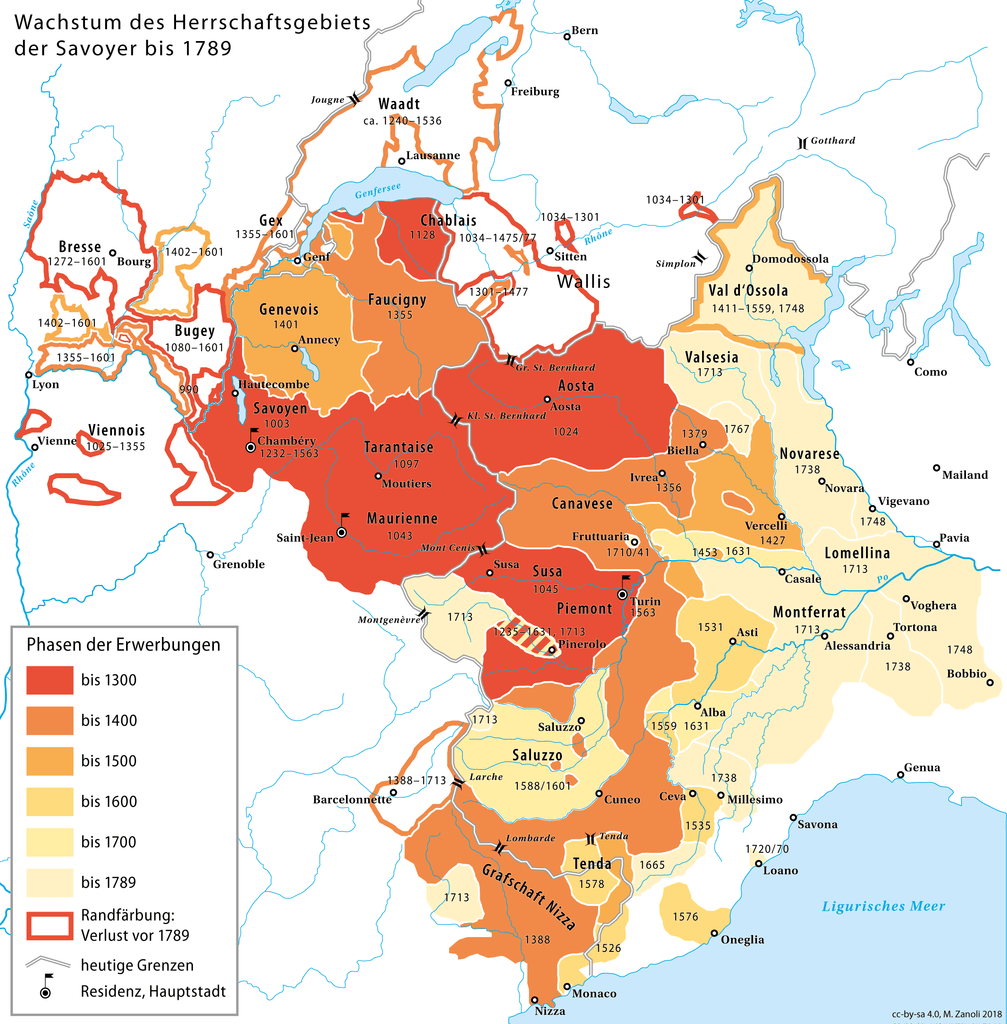

Une frontière difficile à établir

Si les frontières des Etats alpins ont très souvent suivi les crêtes des montagnes ou les lits des rivières, comment faire lorsqu’il faut délimiter l’entrée d’une vallée ? Et quand bien même on aurait réussi à définir une frontière dans ces conditions comment la défendre ? C’est bien le problème vécu pendant plusieurs siècles aux portes de Savoie, cette région de contact entre le Grésivaudan, dans le Dauphiné et le bassin Chambérien.

Ce n’est qu’en 1672 par le traité de Saint-Germain-en-Laye et en 1760 par le Traité de Turin que cette frontière a été définie sur une carte et ensuite affinée pour pacifier les relations entre la France et l’Etat de Savoie. Elle est matérialisée par des bornes en pierre qui ont été érigées jusqu’en 1852. Elles sont taillées dans le calcaire et portent sur les deux faces opposées l’emblème de la France (la fleur de lys) et l’emblème de la croix de Savoie, ou encore le bleu pour la France et le rouge pour la Savoie, selon la date à laquelle elles ont été placées.

Encore aujourd’hui, elles délimitent la frontière

Encore aujourd’hui, elles délimitent la frontière entre le département de l’Isère et celui de la Savoie. On les retrouve au gré des promenades entre la Chartreuse et le massif de Belledonne et surtout autour de l’ancienne cité fortifiée des Marche, aujourd’hui faisant partie de la commune de Porte de Savoie.

Avant cela, on utilisait tel ou tel ruisseau pour indiquer la frontière. On a même poussé le chaos jusqu’à partager le tout petit lac de Saint-André, dont on fait le tour à pied en un quart d’heure, en rive dauphinoise et rive savoyarde.

Le lien suivant vers un livret édité par l’Association de l’Histoire en Cœur de Savoie (A.H.C.S.) permet un approfondissement de la question et une identification des lieux où sont posées les bornes.

Mais que s’est-il passé dans cette région avant cet apaisement des tensions ?

Première catastrophe, l’éboulement du Granier

Le premier fait majeur qui a changé la carte géographique de la région s’est produit dans la nuit du 24 au 25 novembre 1248. Une partie du mont Granier qui domine le bassin Chambérien de sa silhouette incomparable s’est effondrée sur la plaine. Les cinq-cents millions de mètres cubes de roches et de pierres qui se détachèrent de la montagne rasèrent seize villages et ensevelirent de nombreux habitants : mille à cinq mille personnes, selon les sources, y perdirent la vie.

Miraculeusement les rochers, éparpillés dans toute la vallée s’arrêtèrent et épargnèrent une petite chapelle à Myans. Evidemment, nous sommes en plein Moyen Âge et les chroniqueurs de l’époque ne manquèrent pas d’expliquer à la fois l’effondrement et le fait que la chapelle ait été miraculeusement épargnée sous l’angle religieux. Un riche clerc local inféodé au comte de Savoie trouva un stratagème – en faisant intervenir le Pape lui-même – pour prendre possession d’un riche prieuré sur les pentes du mont Granier et d’en expulser les occupants.

Une statue de Vierge Noire

Alors qu’il célébrait avec ses amis sa nouvelle propriété, la volonté divine lança sa vengeance et ensevelit toute la région en guise d’avertissement. Mais quelque chose bloqua les rochers qui devaient tout dévaster. Une statue de Vierge Noire dans un chapelle.

Et voilà qu’une deuxième légende prit naissance et le site de la chapelle de Myans, aujourd’hui Notre-Dame-de-Myans, reconnaissable à la statue dorée placée au sommet de son clocher, devint un important lieu de pèlerinage. Tout autour, le chaos de pierres rendit les pentes du mont Granier impropres à l’agriculture pendant un certain temps. On appela ce lieu fortement dégradé, « Les Abymes ». On ne saura jamais si l’origine de l’éboulement fut un tremblement de terre ou une infiltration d’eau, mais l’histoire de la région s’en fut retrouvée bouleversée.

Deuxième catastrophe, l’allégeance de la famille de Bellecombe au Dauphin

Cette région, au pied du mont Granier formait déjà une frontière avec les terres détenues par les Dauphins. Les pentes du Granier avaient perdu leur valeur agricole. Elles furent petit à petit abandonnées. En 1291, Ayméric, seigneur de Bellecombe, famille inféodée au comte de Savoie, et possesseur des terres inutilisables des Abymes décida de donner son château au Dauphin, l’ennemi du Comte de Savoie. Un affront ! Il est vrai que si le pouvoir temporel était en Savoie, celui spirituel était aux mains de l’évêque de Grenoble, plus proche des Dauphins. Il fallait faire un choix. Aymon le fit.

Ce château se trouve sur les hauteurs de Chapareillan, à 700 mètres d’altitude et il permet d’observer tous les mouvements le long du cours de l’Isère entre Albertville et Grenoble. Idéalement placé pour surveiller une frontière, cette forteresse fut pendant près de trois-cents ans l’objet de batailles entre Dauphinois (puis Français) et Savoyards, jusqu’à sa quasi-destruction.

Il reste néanmoins de nos jours quelques ruines sur un site au panorama époustouflant. Mais revenons à l’affront. Le comte de Savoie décida presque immédiatement de créer le Bourg Militaire des Marches. Ainsi, un deuxième château vit le jour ; la ligne de frontière se fortifia. Avec le château comtal de Montmélian, à quelques kilomètres à peine, la zone de contact entre Dauphiné et Savoie semblait impénétrable.

La cité fortifiée des Marches

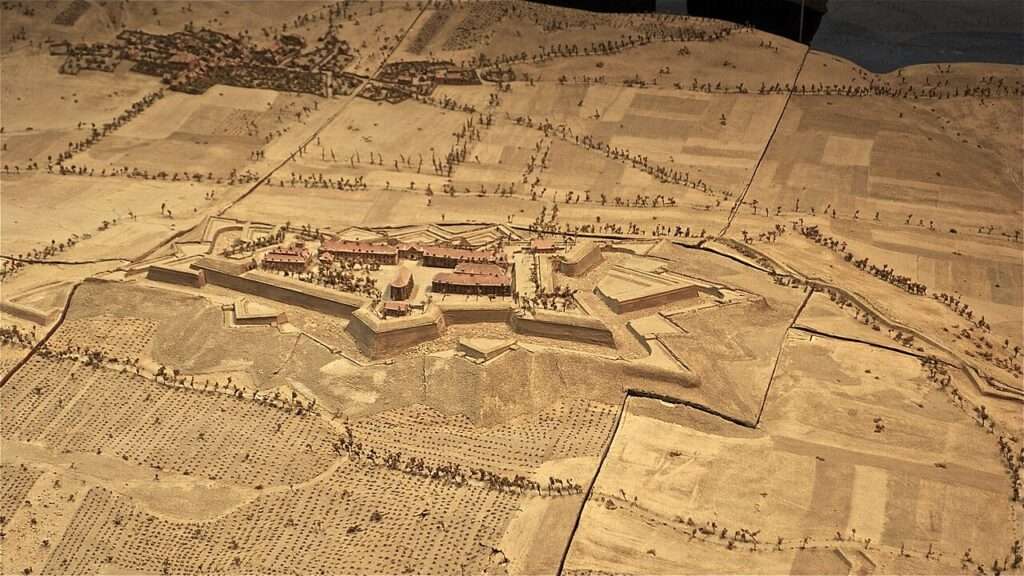

C’est donc à partir de 1301 que le bourg fortifié des Marches vit le jour, sous l’impulsion du comte Amédée V. De nos jours, ce paisible bourg, visible de loin grâce à la silhouette imposante de la maison forte qui protège la citadelle au sommet d’une petite falaise dominant la plaine de l’Isère ne laisse pas imaginer qu’il a été un important lieu de passage et d’occupation par les armées en conflit dans cette région.

Une rue principale menant à l’entrée du château laisse apercevoir un quadrillage de ruelles dans lesquelles s’animaient habitants, artisans et commerçants protégés par de hauts remparts. Au fil du temps, les remparts sont tombés, l’église modernisée, les lieux assainis et la maison forte transformée en palais de plaisance, avec une belle salle des fêtes, mais il reste de nombreux témoignages de ce passé glorieux : tours, four à pain, chapelles, vieilles maisons.

Plus récemment l’église en style sarde construite en 1829 et agrandie en 1864, donne accès à la rue de l’église sur laquelle s’alignaient de nombreux artisans au XIXème et début du XXème siècle. La vue sur le mont Granier et le paysage des Abymes est bien dégagée. Une promenade dans le bourg permet de visiter aussi la chapelle Saint Michel, le premier bureau de poste et la première école de filles.

De belles promenades sont possibles dans les alentours, entre les vignes, jusqu’au paisible lac de Saint André, par exemple.

Troisième catastrophe, les guerres destructrices entre les Français et les Savoyards

Mais cette ligne de frontière fut ravagée. La Combe de Savoie (la vallée de l’Isère, entre Les Marches et Albertville) était le lieu de passage des troupes qui souhaitaient traverser les Alpes pour se rendre en Italie. Chaque guerre de succession a été l’objet d’une invasion et d’une occupation de cette région par les troupes françaises ou espagnoles. Et ceci jusqu’à la dernière occupation napoléonienne. Ainsi, il n’y eut pas seulement les mille hommes de troupe, prévus par les plans de l’ouvrage, qui occupèrent le château de Marches, mais aussi de puissantes figures de l’Histoire : Henri IV, roi de France en 1600 et l’Infant espagnol Don Philippe en 1742.

Heureusement, la cité fortifiée des Marches eut un meilleur sort que le château voisin de Montmélian. Symbole de la famille de Savoie, entre 1500 et 1700, il fit l’objet de nombreux assauts et de sièges de la part des Français, qui tentèrent à plusieurs reprises de le détruire, mais à chaque fois, en temps de paix, il fut restauré et reconstruit.

Ce n’est qu’en 1705, après une ultime défaite, lors de la guerre de succession d’Espagne, qu’il fut entièrement rasé sur ordre du Roi de France, Louis XIV.

Dans ses ruines on continua à combattre, tant l’emplacement était stratégique, jusqu’en 1815 et la fin de l’aventure Napoléonienne.

Aujourd’hui, il ne reste plus que la butte sur lequel il était construit : le belvédère en son sommet est ravissant.

L’absurdité du Fort Barraux

En 1591, dans cette période trouble qui a marqué l’histoire de la région des Marches, les troupes françaises battaient souvent les Savoyards. Ils étaient plus puissants, mieux armés, plus rapides, sous l’impulsion de Lesdiguières. Encore une fois, à Pontcharra, les Français gagnèrent. Malgré cela, le duc de Savoie Charles Emmanuel Ier décida une chose impensable, mais, dans son esprit extrêmement stratégique. Il fit construire un fort savoyard sur les terres dauphinoises, donc françaises : le Fort Barraux, appelé à l’époque Fort de Saint Barthélémy.

Le roi Henri IV le laissa faire, et attendit la fin de la construction. Ensuite, très facilement, Lesdiguières, à ses ordres en prit possession, et le fort devint une place forte importante dans les guerres franco-savoyardes.

Retouché par Vauban, il fut utilisé pendant la Révolution française et ensuite pendant la deuxième guerre mondiale, d’abord par le régime de Vichy et ensuite par les forces françaises libres à la fin de la guerre pour y interner leurs prisonniers.

Enfin l’apaisement au XIXème siècle

Le retour de son territoire à la Maison de Savoie, après la défaite de Napoléon, recréa la frontière avec la France, dans un climat bien plus apaisé, qui permit de s’entendre sur la démarcation physique sur les cartes. Des bornes frontières ont été érigées entre les pentes de la Chartreuse et celles du massif de Belledonne pour matérialiser cette séparation.

Dans ce contexte plus apaisé, la modernisation fit son apparition dans cette région frontalière, avec des écoles et des services publics qui purent s’installer et se développer, mais aussi des œuvres plus charitables, comme celle de la famille Costa de Beauregard.

Au début des années 1830, Camille Costa de Beauregard et sa femme rachetèrent le château. En 1882, Adélaïde légua à sa nièce, Alix, devenue Sœur Mélanie, le château de Beauregard afin qu’elle puisse poursuivre son vœu de fonder un orphelinat de filles. Son tombeau se trouve sous la statue de la fondatrice des Filles de la Charité qui ont appuyé son œuvre.

Mais Alix avait eu cette idée d’orphelinat d’après le projet de son frère, Camille Costa de Beauregard (neveu et homonyme du Camille qui a racheté le château), qui lui, avait créé un orphelinat de garçons sur le domaine du Bocage à Chambéry en 1868.

Le choléra de 1867

En 1867, une épidémie de choléra décimait les familles à Chambéry et de nombreux enfants se retrouvèrent seuls, sans leurs parents. Le comte de Boigne proposa en location à Camille Costa de Beauregard, chanoine de Chambéry, un bâtiment de sa propriété pour y accueillir les enfants. Les travaux d’aménagement furent payés par le Comte de Boigne, véritable bienfaiteur de Chambéry, qui sensible à la cause, fit don du bâtiment à Costa de Beauregard. Aujourd’hui, la fondation du Bocage existe toujours.

C’est parce que six mois après sa mort, un mouchoir lui ayant appartenu, aurait provoqué une guérison miraculeuse après son application sur l’œil d’un enfant que Camille Costa de Beauregard a été proclamé vénérable par Jean Paul II. Le miracle a été reconnu par l’Eglise et le Pape François a lancé le processus de Béatification.

Camille Costa de Beauregard sera proclamé Saint, le 17 mai 2025 à Chambéry.

Les vignobles

La région de frontière entre la Savoie et le Dauphiné est aujourd’hui connue pour ses vignobles. Loin des luttes de pouvoir et des guerres, c’est dans un paysage ensoleillé et embelli par l’omniprésence des montagnes que les vignes s’étalent sur les pentes. Vins des Abymes et Apremont sur les pentes du mont Granier, Chignin, Chignin-Bergeron et Cruet sur les pentes des Bauges jusqu’à Montmélian. On peut visiter un musée régional de la vigne et du vin justement à Montmélian.

Anciennement zone de friction entre le monde savoyard et le monde français, la région autour du village des Marches permet aujourd’hui un séjour partagé entre la gastronomie, l’histoire, le tourisme religieux et la nature. Lieu apaisé, propice aux balades à vélo, à la contemplation de magnifiques paysages, facile d’accès : une terre d’accueil idéale pour un séjour en slow tourism.

LIRE AUSSI : La Turbie, l’histoire oubliée d’une frontière