Une expérience de voyage et de foi à cheval sur les Alpes

Nous reproduisons l’article de Stella Bertarione sur le Chemin de Saint-Martin en Vallée d’Aoste déjà publié en langue italienne dans le Bollettino della Soprintendenza per i beni e le attività culturali de la Région autonome de la Vallée d’Aoste, n° 104 de 2017, et qui a également été présenté au Colloque de Pavie en l’an martinien 2016.

De l’ancien pont romain de Pont-Saint-Martin au col du Petit-Saint-Bernard, connu dans l’Antiquité sous le nom d’Alpis Graia puis de Columna Jovis, en passant par la colonie stratégique d’Augusta Praetoria Salassorum, le long de la Voie des Gaules.

C’est l’itinéraire de la Via Sancti Martini dans la Vallée d’Aoste. Un parcours de foi à l’histoire bimillénaire qui mène à la découverte des nombreuses traces, plus ou moins évidentes, et des facettes intéressantes du culte martiniquais dans cette région frontalière des Alpes, petite mais cruciale.

Entre sites archéologiques, églises, toponymes, anniversaires et folklore, à la recherche du passage de l’Apôtre des Gaules parmi les plus hauts sommets d’Europe.

De Quadragesima Galliarum à Pont-Saint-Martin

Arrivant de l’antique Mediolanum, la voie romaine des Gaulois pénètre dans l’actuelle Vallée d’Aoste après la perception d’une taxe de péage, la Quadragesima Galliarum, dont le village canavais de Carema tire son nom. La route traverse ensuite le torrent Lys grâce au monumental pont romain qui marque le début de l’itinéraire sur le territoire valdôtain.

Nous nous retrouvons à Pont-Saint-Martin où la voie romaine et le culte de saint Martin de Tours se confondent dans un lieu riche en significations. Ici, la figure de saint Martin est encore bien vivante dans le cœur des gens, puisqu’elle est rappelée chaque année pendant le carnaval avec la reconstitution de l’affrontement fatidique entre le saint et le diable.

« Et l’âme du premier qui traversera ce pont… sera la Mienne ».

Le puissant pont de pierre de Pont-Saint-Martin venait d’être achevé et son constructeur, Satan, exigeait donc d’être récompensé. Jusqu’alors, seule une passerelle en bois branlante reliait les deux rives de l’impétueux torrent de la Lys, dont le passage s’avérait toujours dangereux, a fortiori lorsque le cours d’eau était gonflé et déchaîné par trop de pluie ou de fonte des neiges. Mais la population avait besoin de passer, et de passer souvent… Marchands, paysans, pèlerins, soldats… beaucoup devaient traverser l’imprévisible Lys et cette maudite passerelle faisait souvent d’innocentes victimes.

C’était sans compter sur St Martin

Profitant de ce besoin, le Malin s’est glissé dans la communauté et a satisfait la population en construisant, en l’espace d’une nuit, un pont merveilleux : haut, solide, puissant. Un pont qui pourra sûrement résister aux flots de la Lys. Mais il demande en retour une récompense importante : une âme. Au moins une. Et elle appartiendra à celui qui, le premier, traversera « son » beau pont. C’est le protagoniste du carnaval : rouge, cornu, armé d’une fourche ; irritant, agaçant, grossier.

Mais c’était sans compter sur saint Martin. Né à Savaria, en Pannonie (actuelle Hongrie), en 316 après J.-C., il s’engage très jeune dans la cavalerie impériale romaine et sert en Gaule. C’est à cette époque qu’a lieu le célèbre épisode du manteau que Martin a coupé pour l’offrir à un mendiant afin de le protéger du froid. Après avoir quitté l’armée, il opte pour la vie religieuse et se rend à Poitiers. En 361, il fonde une communauté d’ascètes considérée comme le premier monastère d’Europe historiquement daté ; dix ans plus tard, il devient évêque de Tours. Sa mission prioritaire est la christianisation des campagnes et la lutte contre le paganisme. L’impétueux évêque Martin devient le protecteur des pauvres contre les abus des riches ; avec lui, la plèbe rurale relève la tête. Savoir qu’il est là donne du courage.

Pour les habitants de Pont-Saint-Martin aussi, l’aide de Martin s’avère cruciale. C’est lui qui, le premier, a permis à un petit chien de traverser le pont ; puis c’est l’âme de la petite bête qui a été « sacrifiée » pour sauver les habitants. Bref, histoire, foi et légende se mêlent parfaitement dans le Carnaval de Pont-Saint-Martin où la Via Sancti Martini se confond avec la Voie des Gaules et avec ce qui sera (et est) la Via Francigena.

Saint Martin a traversé deux fois la Vallée d’Aoste

Comme l’écrit l’abbé Joseph-Marie Henry dans sa célèbre « Histoire de la Vallée d’Aoste », saint Martin a traversé la Vallée d’Aoste à deux reprises, en 347 et 360 après J.-C. Il a immédiatement fait l’objet d’une grande vénération, au point de devenir le premier saint patron du diocèse d’Aoste jusqu’au XIIe siècle, date à laquelle il a été remplacé par saint Grat.

la Vallée d’Aoste compte actuellement sept paroisses portant le nom de saint Martin : Antagnod, Arnad, Torgnon, Pontey, Verrayes, Diémoz et la paroisse de Saint-Martin-de-Corléans à Aoste. Il convient également de mentionner la paroisse d’Aymavilles, dédiée à saint Martin jusqu’en 1926, et celle d’Avise, dans la Haute Vallée, qui, selon une ancienne tradition locale, lui était à l’origine dédiée, bien qu’aujourd’hui le saint titulaire soit saint Brice, qui fut en tout cas le successeur de Martin sur la chaire épiscopale de Tours. Toujours dans la Haute Vallée, Monseigneur Joseph-Auguste Duc, dans son Histoire de l’Eglise d’Aoste, nous apprend que la paroisse de La Salle, aujourd’hui dédiée à saint Cassien, portait aussi à l’origine le nom de Saint-Martin ; un destin similaire s’applique à la paroisse d’Antey-Saint-André, dans le Valtournenche, aujourd’hui présidée par saint André.

Mais n’oublions pas les chapelles castraises. Toujours à Pont-Saint-Martin, signalons celle qui appartient à l’ancien Castrum Sancti Martini, dont les vestiges sévères mais suggestifs dominent le village d’en haut ; à noter également la chapelle située à l’intérieur du Château de Graines, un autre Castrum Sancti Martini dans la commune de Brusson (Val d’Ayas).

Un itinéraire bien défini

Toutefois, si l’on veut rester fermement sur l’itinéraire du Chemin de Saint-Martin en Vallée d’Aoste, il faut suivre l’itinéraire bimillénaire de la Voie des Gaules romaine. Cette dernière fut la première voie publique que les Romains construisirent en Vallée d’Aoste à la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ. La fréquentation, documentée depuis la préhistoire, des deux cols de l’Alpis Graia (Petit-Saint-Bernard) et de l’Alpis Poenina (Grand-Saint-Bernard), démontre la persistance des voies de communication, transformées à l’époque romaine en un système routier plus structuré, dont des tronçons significatifs sont encore conservés.

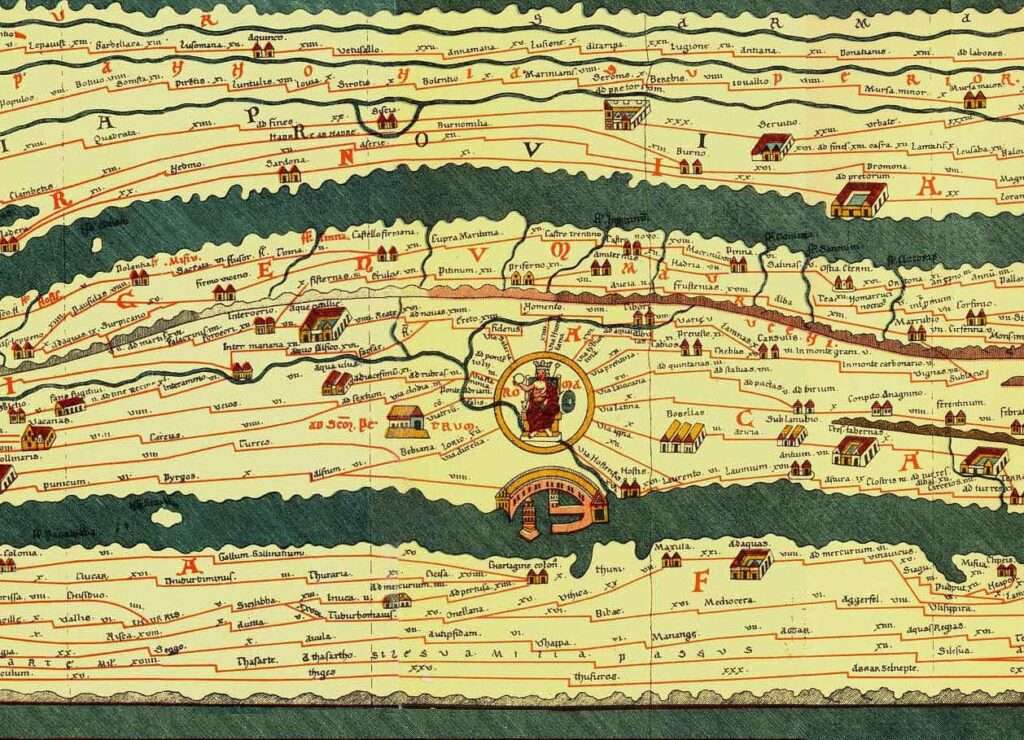

Pour la reconstruction des itinéraires routiers, même là où les survivances archéologiques sont limitées, nous disposons d’une série de sources descriptives ou graphiques qui nous sont parvenues de l’Antiquité, les itineraria scripta et itineraria picta.

La Via delle Gallie et la Tabula Peutingeriana

La plus importante pour la connaissance de la Via delle Gallie est la Tabula Peutingeriana, copie du XIIe-XIIIe siècle d’un itinerarium datant du IIIe-IVe siècle après J.-C., qui indique les routes qui menaient d’Eporedia (Ivrée) aux provinces transalpines en passant par Augusta Prætoria (Aoste), en documentant les distances entre les différentes étapes et la présence de mansiones (points d’arrêt). En particulier, la mansio de Vitricium (Verrès) est indiquée pour la Via delle Gallie, puis les mansiones du Petit-Saint-Bernard d’Arebrigium (aujourd’hui Arvier) et d’Ariolica (aujourd’hui La Thuile). Pour le Grand-Saint-Bernard, il y a la station d’Eudracinum, peut-être à identifier avec Étroubles ou Saint-Rhémy.

En termes de trafic international, la vallée de la Doire s’insère dans le réseau des routes impériales, intégrant l’axe nord-ouest en direction de Lyon et de la Gaule centrale (Alpis Graia), déjà actif à l’époque augustéenne, et le tracé nord du Grand-Saint-Bernard, tracé en 47 après J.-C. à l’initiative de l’empereur Auguste.C. à l’initiative de l’empereur Claude, en direction de l’agglomération d’Octodurus, appelée plus tard Forum Claudii Vallensium (Martigny, en Suisse), d’où elle se poursuivait vers Aventicum (Avenches), capitale des Helvètes, et la vallée du Rhin, en direction de l’Allemagne.

Les mutationes et mansiones

La présence du tracé de la route gauloise a influencé la structure de l’habitat du territoire valdôtain, qui s’organise principalement le long de l’axe de la route. D’ailleurs, les principaux centres du fond de la vallée et les infrastructures dédiées à des fonctions itinérantes spécifiques se situaient le long de l’ancienne route : les mutationes – stations de changement des bêtes de somme – et les mansiones, bâtiments équipés pour le repos prolongé et l’hébergement des hommes et des bêtes. En certains points de la route, particulièrement difficiles à parcourir en raison de la morphologie territoriale de la vallée, le remarquable savoir-faire des ingénieurs romains en matière de construction apparaît.

En particulier dans le tronçon entre Donnas et Bard, où la route a été construite à mi-hauteur de l’orographie gauche pour surmonter le promontoire rocheux, les solutions techniques adoptées sont, d’une part, la construction d’imposantes substructures mégalithiques en pierre de taille dans la vallée et, d’autre part, l’abattage de grandes sections de substrat rocheux.

Passé Bard, la route se poursuit vers Montjovet, Saint-Vincent et Châtillon, où l’on peut admirer d’autres vestiges archéologiques importants de sous-structures routières et d’infrastructures, notamment des ponts, construits pour franchir la Doire.

A Augusta Prætoria, les deux branches du Chemin

En direction du Petit-Saint-Bernard, la route, qui coïncidait avec le Decumanus maximus de la ville, continuait à s’enfoncer dans la vallée, parfois profondément creusée dans la roche, donnant lieu à des solutions d’ingénierie parmi les plus audacieuses. Par exemple, à Arvier, au village de Mecosse, la chaussée a été construite en suivant le cours de la pente rocheuse et en utilisant des sous-structures avec des arcades aveugles qui interrompaient la continuité de la courtine et étaient fonctionnelles pour l’évacuation des eaux de pluie qui atteignaient la structure de la chaussée.

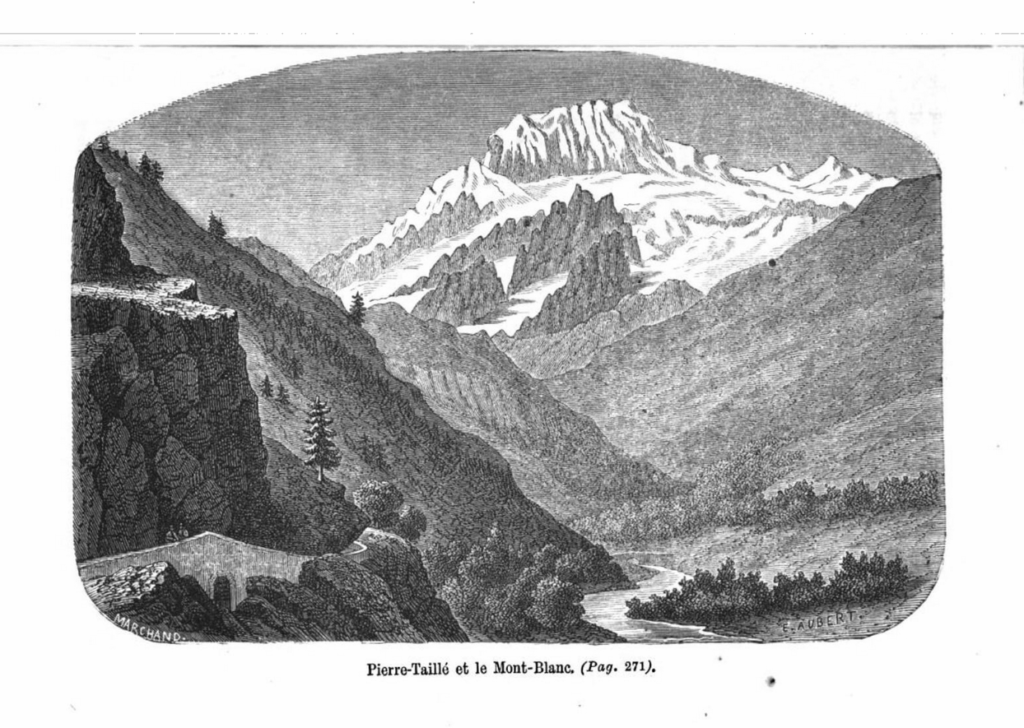

En revanche, à Avise, à la Pierre Taillée, la route passe à mi-chemin du versant orographique droit de la Doire et doit franchir une longue paroi rocheuse en surplomb, créée par une série d’entailles dans la roche, de substructures, de contreforts et d’arcs aveugles dans un ouvrage en béton aux dimensions cyclopéennes.

Plus loin sur la route d’Alpis Graia, des vestiges de ponts routiers sont visibles à La Balme de Pré-Saint-Didier et à Pont-Serrand de La Thuile, dans un cas avec des logements creusés dans la roche pour un pont en bois, dans l’autre avec des culées en maçonnerie accrochées avec ténacité à la roche.

D’Aoste, il était également possible de se rendre vers le nord, par la Porta Principalis Sinistra, au Grand-Saint-Bernard (Alpis Poenina), qui ne pouvait être parcouru que par des charrettes depuis l’époque de l’empereur Claude (milieu du Ier siècle après J.-C.). Un tronçon de soixante mètres de cette route taillée dans la roche subsiste, visible à Plan de Jupiter, au sommet du col, ainsi que les vestiges de demeures romaines et du temple de Jupiter.

Le Chemin de Saint-Martin et la Via Francigena

Le savoir-faire des constructeurs et la planification des travaux nécessaires, qui tenaient compte des caractéristiques géo-environnementales de chaque tronçon, ont permis à la route de survivre et d’être utilisée en certains endroits jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècles.

Le Chemin de Saint-Martin se superpose donc à la voie romaine et à la Via Francigena jusqu’à Aoste. Ici, alors que la Via Francigena continue vers le nord, c’est-à-dire sur la branche de la voie romaine dirigée vers le col du Grand-Saint-Bernard, le Chemin de Saint-Martin continue en direction ouest/nord-ouest en rejoignant la « bretelle » dirigée vers le col du Petit-Saint-Bernard. Par conséquent, une fois entré dans la ville, après avoir passé le pont romain et l’imposante Porta Praetoria, on continue en ligne droite le long de l’ancien Decumanus Maximus jusqu’à sortir des murs à l’endroit où se trouvait la Porta Decumana, dont les vestiges sont aujourd’hui visibles au sous-sol de la Bibliothèque régionale d’Aoste.

De là, la promenade dans le temps se poursuit jusqu’à l’actuel quartier de Saint-Martin-de-Corléans, où se trouve la paroisse du même nom et où l’on rencontre la fascinante zone mégalithique, un trésor unique et précieux de témoignages archéologiques remontant à l’époque néolithique. Un territoire extrêmement évocateur, chargé d’histoire, où le ciel et la terre, les hommes et les dieux, dialoguent depuis la nuit des temps. Un grand sanctuaire sub-divin extraordinaire où les fonctions cultuelles et funéraires ont alterné et se sont transformées au fil des siècles jusqu’à devenir un espace non seulement funéraire mais aussi agricole à l’époque romaine, puis à renouer avec le divin au début du Moyen-Âge.

Et Corléans ?

En examinant ce toponyme particulier, l’explication de « Saint-Martin » est maintenant claire pour nous ; et « Corléans » ? Tout d’abord, nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’un prédial d’origine romaine, « prédial » signifiant un nom indiquant une parcelle de terre, une propriété foncière. L’origine se trouverait dans un ancien Cordelianum, lui-même dérivé d’un prétendu Cordelius.

Mais ce n’est pas tout. Des échos ancestraux de légendes lointaines résonnent dans ce nom, lié à la mythique « capitale perdue » du peuple des Salasses : Cordela et son fondateur, Cordelo, fils de Statielo, disciple d’Hercule. Les mythes s’entremêlent dans ces origines légendaires d’Aoste, à la base desquelles on note toutefois une présence ancienne et mystérieuse, difficile à décrire autrement.

On savait sans doute que dans cette région, l’Histoire avait laissé des témoignages particuliers, dont les origines et les motivations ont sombré dans une époque « perdue », trop éloignée dans les siècles et les millénaires pour être mieux contextualisée. Mais au XXe siècle, de manière tout à fait fortuite, ce sont les archéologues qui vont dévoiler la véritable identité de ce lieu énigmatique. Un lieu décidément insolite et particulier où Saint-Martin s’est vraisemblablement installé pour deux raisons.

Un soldat qui veille et garde

D’une part, le fait d’être sur l’axe principal de transit et d’être dans une zone périphérique. Saint Martin, nous le savons, était un soldat, d’abord au service de l’armée romaine, puis au service de Dieu.

Un soldat qui veille et qui garde : c’est pourquoi, dans la grande majorité des cas, nous le trouvons le long des murs des villes, dans des châteaux stratégiques ou près de routes importantes et fréquentées. De plus, nous nous trouvons dans un lieu où les traces du paganisme étaient profondément enracinées et attestées par des indices éloquents probablement encore connus ou perçus dans l’antiquité tardive.

Une société effrayée

Il fallait donc éradiquer ces anciennes croyances dont les séquelles perduraient probablement dans le temps et dans une société « effrayée » par l’angoisse de la fin de l’Empire romain. Il fallait exorciser ces lieux en rappelant la force et l’attrait d’un saint aimé du peuple comme l’était, en effet, saint Martin de Tours.

De là, le voyage se poursuit vers la Haute Vallée, en direction de l’ancien Alpis Graia, l’actuel col du Petit-Saint-Bernard. Immédiatement après Aoste, le pèlerin est invité à dépasser la Doire Baltée, vers la droite orographique, pour marcher dans un paysage plus intact, à l’abri de l’intense circulation automobile et pour apprécier d’autres témoignages culturels significatifs comme, par exemple : la petite chapelle romane avec sa façade ornée de fresques à La Magdeleine, l’austère Tour de La Plantaz, l’élégant château de la Tour de Ville à Gressan. Viennent ensuite les vignobles et les pommeraies de Jovençan, parmi lesquels se distingue le noyau fortifié de Chatelair, jusqu’à Aymavilles dominé par l’église de Saint-Léger, dont l’histoire remonte à l’époque impériale romaine et dont la dédicace révèle d’importants liens bourguignons dès les VIIe et VIIIe siècles de notre ère.

Par les églises, les chapelles et les vestiges de la voie romaine

La route se poursuit dans la commune voisine de Villeneuve, dominée par l’ancienne église Santa Maria et l’austère manoir à tourelles de Châtel-Argent avec sa chapelle dédiée à sainte Colombe.

La route serpente à travers des groupes de maisons, des champs cultivés et des collines morainiques, en chevauchant, lorsque c’est possible, la voie romaine. La vallée commence alors à se rétrécir et les gorges rocheuses à se rapprocher et à se multiplier. Après Arvier, l’ancien Arebrigium de la Tabula Peutingeriana, on est obligé de passer à la gauche orographique dans la commune d’Avise.

Il s’agit du tronçon le plus imperméable de tout le parcours sur le territoire valdôtain. Les parois rocheuses abruptes et en surplomb sont entrecoupées de courts plateaux, autrefois aménagés en terrasses, où se faufile un réseau de chemins et de canaux d’irrigation. Les imposants vestiges de la voie romaine, ici admirablement représentés par laPierre Taillée, sont également fermés à la circulation en raison du risque élevé d’éboulements ; par conséquent, un itinéraire alternatif est à l’étude avec le Bureau des sentiers , qui permettra de traverser cette gorge en toute sécurité.

Une fois passé le pénible goulet d’Equilivaz, la vue embrasse les champs et les potagers de Derby, puis monte progressivement jusqu’au chef-lieu de la commune de La Salle, d’où elle redescend ensuite à travers les vignobles et les anciens hameaux où, çà et là, apparaissent et se dessinent des chapelles et des forteresses.

On atteint Morgex, au centre de laquelle se dresse l’ancienne église de Sainte-Marie-de-l’Assomption avec des fonts baptismaux datant du Ve siècle après J.-C. ; de là, on reprend la montée vers Col Saint-Charles, d’où commence la descente vers La Thuile, l’ancienne Ariolica de l’époque romaine.

Alpibus aeriis

De là, le sentier est bien balisé et conduit, en coupant les virages de l’actuelle route nationale, au Petit Saint-Bernard, là où l’Italie et la France se regardent, se touchent et se parlent. Dans l’Antiquité, on l’appelait Alpis Graia, en hommage au Graium numen, le (semi-)dieu grec Hercule, qui, selon de nombreux mythes et croyances, passait par là. Il est intéressant de rappeler un passage du Satyricon de Pétrone qui, selon beaucoup, fait référence à cette même colline :

« Alpibus aeriis, ubi Graio numine pulsae descunt rupes et se patiuntur adiri, est locus Herculeis aris sacer : hunc niue dura claudit hiemps canoque ad sidera uertice tollit. Caelum illinc cecidisse putes : non solis adulti mansuescit radiis, non uerni temporis aura, sed glacie concreta rigent hiemisque pruinis : totum ferre potest umeris minitantibus orbem« . (Petr., Satyricon, 122)

Il est agréable de traduire ces vers pour en savourer la poésie intense et, je dirais, visuelle.

« Là, sur les Alpes proches du ciel, où, poussés par une divinité grecque, les rochers s’abaissent en tolérant de se laisser approcher, il y a un lieu sacré pour les autels d’Hercule : ici l’hiver ferme les lieux avec un dur manteau de neige et lève sa tête blanche de neige vers les étoiles. On pourrait croire que le ciel est attaché à ces sommets : ni le soleil, dans toute sa force, ni les brises du printemps ne peuvent adoucir ce climat rude, mais tout est durci par la glace et les rigueurs de l’hiver : (on dirait) que toute la voûte céleste pourrait être soutenue sur les épaules de ces sommets menaçants ».

Hospitalité et sacralité

C’est ce limes, cette ligne de démarcation invisible mais surveillée, qu’ont voulu les légions romaines qui se sont installées ici, à 2 188 mètres d’altitude, dès le Ier siècle avant J.-C. en construisant deux mansiones (haltes sur la route de la Gaule). Les mansiones possédaient une cour centrale sur laquelle donnait une série de pièces utilisées pour le repos des hommes et des animaux. La mansio orientale (celle qui se trouve sur le sol italien actuel) possède également, à l’angle sud-ouest, jusqu’à récemment au bord de la route (maintenant la route fait un virage plus large et ne coupe plus le cromlech en deux), les restes (la moitié exacte) d’un fanum: un petit temple quadrangulaire, à plan central, composé d’une cella entourée d’un couloir.

Hospitalité et sacralité : des caractéristiques qui ont toujours été combinées dans les cols des itinéraires les plus importants. Dans cette atmosphère « suspendue », typique des mythiques « terres du milieu », la Via Sancti Martini avance vers la France, gardée par les sommets alpins et accompagnée par la voix de l’histoire.

(les titres des paragraphes ont été intégrés dans le texte pour la lecture en format numérique et pour les règles des moteurs de recherche)

LIRE AUSSI : Une visite à Saint-Martin-de-Corléans à Aoste, par Joseph Rivolin