Annecy a dévoilé sa nouvelle Charte de la vie nocturne, fruit d’une collaboration entre la Ville, la Préfecture de Haute-Savoie et le Groupement des hôteliers et restaurateurs locaux (GHR). L’objectif est de promouvoir une meilleure qualité de vie pour les résidents, les opérateurs économiques et les visiteurs pendant les heures de la soirée en encourageant un comportement responsable et en réduisant les risques, y compris les risques pour la santé, liés au bruit.

La France et nombre de ses municipalités, comme c’est également le cas en Italie, tentent de rattraper leur retard dans la mise en œuvre des réglementations visant à réduire le bruit urbain.

Une réponse commune aux problèmes de la vie nocturne

Annecy est une ville touristiquement attractive, de par son patrimoine historique et architectural, son dynamisme économique et la présence de nombreux clubs et restaurants. Cependant, la vie nocturne pose des problèmes de cohabitation entre les habitants, les commerçants et les noctambules, notamment dans les zones centrales les plus fréquentées.

Pour résoudre ces conflits, la Charte de la vie nocturne prévoit des engagements partagés entre l’administration municipale, la préfecture et les opérateurs commerciaux. L’objectif est d’améliorer la cohabitation urbaine par une gestion équilibrée de la vie nocturne, sans compromettre le droit au repos des citoyens.

La Charte est donc un instrument pour trouver un équilibre entre le fonctionnement économique et la qualité de vie des habitants, en évitant le dépeuplement et la perte d’identité du centre ville.

Par exemple, en février 2024, la ville avait déjà mis en place un Conseil de la vie nocturne, un groupe de travail participatif pour réduire les conflits générés au sujet des nuisances nocturnes.

Objectifs et instruments de la Charte

La Charte de la vie nocturne fait partie d’un plan d’action plus large qui vise à promouvoir le « vivre ensemble » grâce à une approche collaborative entre les institutions publiques, les commerçants, les habitants, les jeunes et la police.

L’initiative est alignée sur les politiques européennes en matière de réduction du bruit. En particulier, la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à la gestion du bruit dans l’environnement a été transposée en France par l’ordonnance du 12 novembre 2004. La législation a introduit de nouvelles obligations pour les autorités locales, y compris la création de cartes de bruit, la diffusion d’informations sur le bruit et l’adoption de mesures préventives pour limiter l’impact sonore des infrastructures de transport.

Il convient également de noter que le problème du bruit urbain affecte aussi la biodiversité. Le bruit urbain modifie les écosystèmes, interfère avec le comportement des animaux et met en danger la flore.

Plans nationaux et européens de lutte contre le bruit

Le 25 juillet 2024, la Commission européenne a décidé de poursuivre la France devant la Cour de justice de l’Union européenne pour ne pas avoir adopté de plans d’action contre le bruit, comme l’exige la directive 2002/49/CE. Cette directive fixe les niveaux de pollution sonore et les mesures visant à les réduire, telles que l’aménagement urbain et la protection contre le bruit, dans le but de protéger la santé publique et de préserver l’environnement, conformément à l’ambition de « pollution zéro » du Pacte vert pour l’Europe.

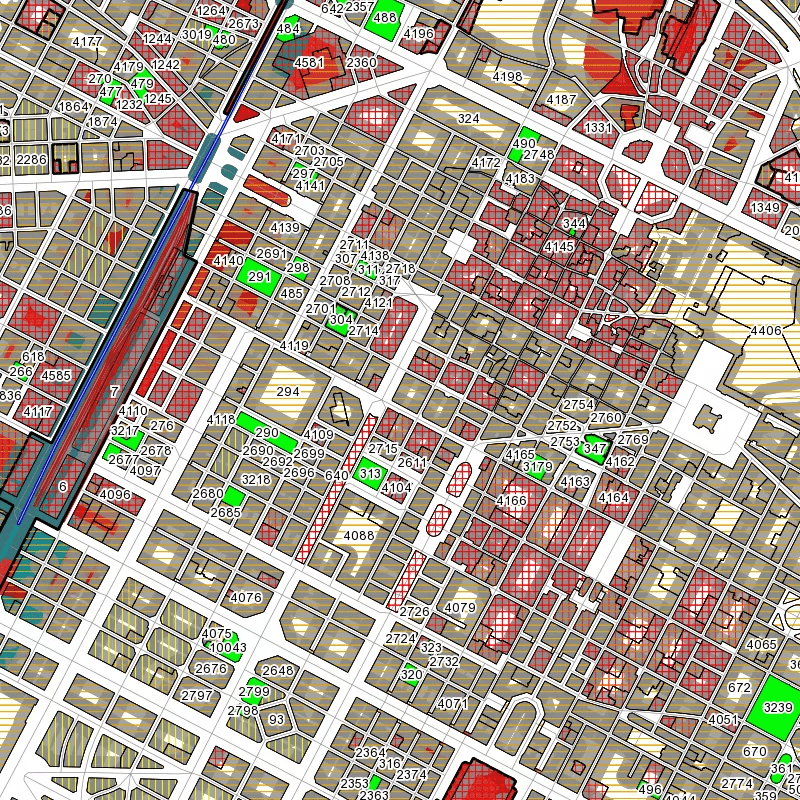

La France, malgré quelques progrès, n’a pas, selon la Commission, pleinement respecté la législation, notamment la création de cartes de bruit pour les centres urbains et les infrastructures de transport. Ces cartes servent de base à la prise de mesures de réduction dans les plans d’action. Il faut cependant noter que le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), qui concerne les routes et les voies de communication, doit être adopté au niveau départemental. A titre d’exemple, le Plan de Haute-Savoie a été approuvé par arrêté préfectoral le 15 juillet 2024. Un effort de mise en conformité et d’amélioration de la situation est donc en cours.

La Commission avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure en mai 2013, une autre en décembre 2017 et un avis motivé en septembre 2023, mais elle a jugé les réponses des autorités françaises insuffisantes et a donc saisi la Cour de justice.

En Italie aussi …

Avec un type de transposition différent, l’Italie est également confrontée à des difficultés similaires sur la question du bruit urbain. Seules 64,5 % des municipalités ont approuvé le plan de classement acoustique (similaire à la « carte » française), principal outil de gestion de la pollution sonore et de planification du développement urbain dans le respect de la santé publique.

La situation varie considérablement d’une région à l’autre : alors que en Vallée d’Aoste la couverture est complète (100 %), dans le Molise, elle s’arrête à 1 %. La Région Piémont a publié des données sur la pollution sonore, par exemple à partir du Plan de classification sonore de Turin, par le biais d’un portail.

Les plans municipaux de réhabilitation acoustique sont dasn une situation encore plus critiques : seules 66 municipalités les ont adoptés, dont 60 % en Toscane. Par rapport à la France, les plans en Italie semblent toutefois avoir progressé un peu plus.

LIRE AUSSI : La Voie verte Annecy s’allonge, 1,5 million de passages