L’Associazione Italiana Sommelier organizza, a partire dal prossimo 16 settembre, in collaborazione con il Comune di Susa e i vignaioli del consorzio Valsusa Doc dell’alta Valle, il primo corso per sommelier in Val di Susa.

La collaborazione viticoltori della Val di Susa con l’Associazione Italiana Sommelier

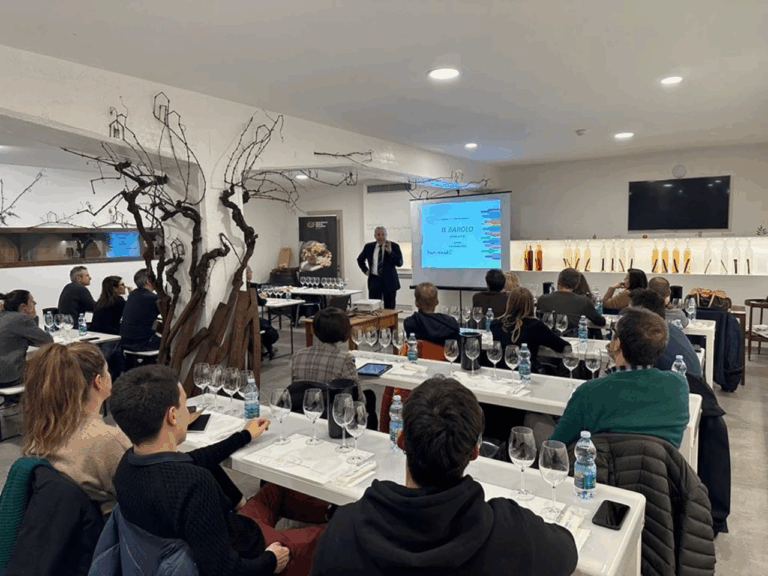

Per promuovere la viticoltura locale e la cultura del vino l’Associazione Italiana Sommelier (AIS), che conta 40.000 soci in Italia di cui 4.000 in Piemonte, a 60 anni dalla sua fondazione ha avviato già da tempo una collaborazione con il Consorzio Valsusa Doc.

Il corso sommelier è suddiviso in tre livelli da 15 lezioni ciascuno: introduzione a viticoltura e degustazione; geografia del vino (Italia ed Europa/Mondo); abbinamento cibo-vino. L’esame finale attribuisce un titolo riconosciuto a livello nazionale.

La formazione per le aree vitivinicole alpine

Nel contesto francese, l’Unione de la Sommellerie Française coordina la rete professionale dei sommelier e sostiene percorsi formativi e di aggiornamento, favorendo l’incontro tra produzione e sala in territori alpini come la Savoia.

In Svizzera è attivo il “Brevet fédéral de Sommelier” che offre una formazione completa in viticoltura, conoscenza dei vini, servizio e gestione.

Valorizzare la viticoltura eroica

La scelta di un corso da sommelier a Susa vuole valorizzare il peculiare paesaggio vitivinicolo valsusino. Nei secoli, l’uomo ha disegnato il territorio terrazzando i versanti ripidi della montagna e sviluppando la “viticoltura eroica”, con vigne che si spingono fino a 1000 metri di altitudine coltivate con lavorazioni manuali.

La viticoltura eroica è una forma di enologia ma anche un elemento identitario che intreccia cultura, ambiente e comunità, un patrimonio millenario che la Valsusa condivide con tutto l’arco alpino, ma anche altre zone montane d’Italia e d’Europa che applicano quella che viene definita la “viticoltura eroica”, una forma di coltivazione che per essere valorizzata va anche conosciuta e riconosciuta.

Il Valsusa Doc: 19 Comuni e diversi vitigni autoctoni

La denominazione Valsusa DOC, istituita nel 1999, include vitigni storici e autoctoni. Per i rossi, il disciplinare prevede un minimo del 60% di varietà come Avanà, Becuet, Neretta Cuneese, Barbera e Dolcetto (da soli o congiuntamente), con la possibilità di integrare altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione in Piemonte. Tra i bianchi, spicca il raro Baratuciat, un autoctono al centro di un progetto di valorizzazione. La normativa regionale fissa rese massime, parametri analitici e stili ammessi (fermi, novelli), a tutela della tipicità e della qualità.

La viticoltura favorisce la crescita del territorio

Il confronto con Valtellina, Savoia e Vallese mostra che la chiave è tenere assieme qualità agronomica, tutela del paesaggio, enoturismo e formazione professionale. È su queste quattro leve che può passare il futuro competitivo del vino valsusino ma anche la crescita culturale e ed economica di un intero territorio.

LEGGI ANCHE: Viticoltura eroica e paesaggi terrazzati alpini, convegno ad Aosta