Joseph-Gabriel Rivolin ci offre un testo – redatto in lingua francese e pubblicato sulla rivista valdostana «Lo Flambò» – ricco e piacevole sulle radici dell’identità linguistica della Valle d’Aosta e sull’evoluzione della lingua dal V secolo.

L’autore scrive in una rivista destinata ai valdostani; il lettore saprà comunque ritrovarsi e apprezzare la ricchezza di un racconto che fornisce informazioni in parte familiari in Valle d’Aosta, ma più raramente conosciute nei territori alpini vicini.

Per Nos Alpes è anche un’occasione per portare un po’ di attenzione sul patrimonio culturale immateriale, in queste giornate europee e in occasione della Fête du Patois a La Roche-sur-Foron.

***

Alla fine del V e all’inizio del VI secolo, la Valle d’Aosta si trovava al confine tra l’Italia dominata dagli Eruli di Odoacre, poi da Teodorico re degli Ostrogoti, e il Regno dei Burgundi.

Probabilmente provenienti (come gli Ostrogoti) dalla Scandinavia, in Germania, i Burgundi si erano insediati, dopo l’invasione, nell’attuale Savoia e nella Svizzera romanda, penetrando forse anche nell’alta Valle d’Aosta, mentre la città e la bassa valle erano controllate dagli Ostrogoti.

Nel 534 i Burgundi furono sconfitti dai re merovingi e il loro regno fu annesso al dominio dei Franchi che avevano occupato gran parte della Gallia; nel 553 gli Ostrogoti furono schiacciati dalle truppe dell’imperatore di Bisanzio.

Per la Valle d’Aosta fu un periodo di grave instabilità, aggravato dall’incursione, nel 569, dei Longobardi, che attraversarono il Colle del Gran San Bernardo e invasero il Vallese, territorio franco. La reazione del re dei Franchi Gontrano fu dura: una guerra insanguinò le Alpi occidentali per sei anni, al termine della quale i Longobardi dovettero cedere ai Franchi il controllo delle città e delle valli di Aosta e Susa.

Nel 575, un evento importante per la Valle d’Aosta

La data del 575, che sancì la sottomissione della Valle d’Aosta alla sovranità dei re dei Franchi, segnò, come scrive Lin Colliard in La culture valdôtaine au cours des siècles, «un evento storico di importanza capitale, le cui conseguenze furono determinanti per il destino etnico e linguistico» del popolo valdostano. Essa stabilì infatti il passaggio della regione «allo spazio culturale franco-romano, proprio nel momento in cui i vari gruppi etnici cominciavano a differenziarsi e le strutture embrionali delle lingue neolatine si erano appena abbozzate. L’influenza etnica, linguistica, giuridica, sociale e religiosa franco-borgognona si rivelò decisiva e rimane tuttora la base dell’etnia alpina e della civiltà valdostana».

È quindi a partire da questo evento che la regione voltò le spalle alla penisola italiana, per rivolgersi in modo duraturo ai centri di potere al di là delle Alpi. Ecco perché la Valle d’Aosta «vide il latino volgare evolversi per legge naturale verso forme franco-provenzali e anche borgognone», scrive ancora Colliard: «era quindi del tutto naturale che, attraverso quel fenomeno di osmosi linguistica che ha caratterizzato tutte le regioni del sud-est della Francia, anche la Valle d’Aosta avesse accolto abbastanza presto forme fondamentalmente francesi. Così, a causa del suo substrato etnico e dell’inserimento del suo territorio nell’agglomerato gallo-romano prima e franco-borgognone poi, l’evoluzione linguistica della Valle si è svolta in modo parallelo e identico a quella che ha avuto luogo a Lione, Chambéry e Ginevra».

Come i lionesi, i chambériens e i ginevrini, anche i valdostani sono quindi francofoni a tutti gli effetti da quindici secoli.

Il dialetto franco-romano che sarà chiamato francoprovenzale

All’epoca dei re merovingi gli abitanti della Valle parlavano un dialetto franco-romano fortemente influenzato dalle preesistenze galliche e burgunde: un dialetto che condividevano con la Savoia e il Vallese e che molto più tardi, dopo un’evoluzione plurisecolare, sarebbe stato chiamato franco-provenzale. Alla fine dell’VIII secolo, la creazione da parte di Carlo Magno della provincia ecclesiastica della Tarentaise, che comprendeva le diocesi di Aosta e Sion, contribuì ad accrescere ulteriormente le affinità culturali e linguistiche delle tre rispettive valli.

I linguisti ritengono, per quanto riguarda il franco-provenzale, che i nostri dialetti siano forme di «francese » (cioè della lingua d’oïl) che hanno conservato caratteristiche arcaiche rispetto al loro parente stretto, il dialetto parlato dai re di Francia e che nel XVI secolo sarebbe diventato la lingua ufficiale del loro regno e degli altri paesi francofoni, compresa la Valle d’Aosta.

Alcuni testi religiosi e agiografici inaugurano l’uso del volgare «francese» già nel IX secolo; ma la letteratura in lingua francese nasce veramente solo all’inizio del XII secolo, con un poema in dialetto anglo-normanno: la Chanson de Roland. Per molto tempo ancora, i dialetti d’oïl – il piccardo, il vallone, il lorenese, il franco (cioè il dialetto di Parigi e dell’Île-de-France), il comtois, il borgognone, il champenois, l’anglo-normanno e i diversi dialetti dell’ovest, così come i dialetti francoprovenzali del sud-est – si evolvono in modo autonomo, avvicinandosi o differenziandosi tra loro.

Il franco, la lingua usata dal re di Francia e dalla sua corte

Nel corso del XIII secolo, tuttavia, sebbene il latino rimanga la lingua ufficiale dello Stato e della Chiesa, il franco – che è la lingua usata dal re di Francia e dalla sua corte – prende il sopravvento sugli altri dialetti e si diffonde anche al di fuori dell’antica Gallia.

Questa diffusione portò alla necessità di un’evoluzione della lingua in senso unitario per favorire la comunicazione tra le diverse comunità francofone: un processo che si realizzò nel corso del XIV secolo e che si concluse nel XV, con importanti innovazioni grammaticali e sintattiche. I linguisti chiameranno il risultato di questa evoluzione “francese medio” per distinguerlo dall’“antico francese” caratterizzato dalla frammentazione dialettale.

È a partire da questo periodo che i valdostani iniziano a parlare, e soprattutto a scrivere, accanto al loro dialetto, quello dell’Île-de-France, diventato ormai la lingua comune a tutti i francofoni: è da allora che si afferma, oltre all’uso del latino, il nostro bilinguismo francese-francoprovenzale, destinato a durare nei secoli fino all’inizio del terzo millennio.

L’inizio della produzione letteraria valdostana in francese nel XV secolo

In Valle d’Aosta, come in Savoia, i diversi dialetti franco-provenzali non hanno mai espresso una koinè letteraria fino al XIX secolo. La lingua volgare che aveva diritto di cittadinanza in precedenza, in particolare nella scrittura, era il francese, almeno dal XIII secolo, epoca a cui risalgono le prime testimonianze dell’uso precoce del francese e della diffusione della letteratura francese nella nostra regione.

Il XV secolo segna il vero inizio della produzione letteraria valdostana in francese: «Il critico obiettivo – osserva Lin Colliard a questo proposito – non mancherà di sottolineare la portata di un tale fenomeno, che presuppone ovviamente, fin dal XV secolo, la “francesizzazione” della massa, sebbene questa utilizzi (come ancora oggi) il dialetto franco-provenzale. Dialetto – questo è il punto essenziale – che appartiene tuttavia “all’ambito francese” secondo il parere unanime degli specialisti italiani e stranieri.

Per quanto riguarda gli autori valdostani del XV secolo, non si tratta di individui isolati che il caso o ragioni sconosciute hanno spinto a scrivere in francese piuttosto che in dialetto o in latino, ma di scrittori che, interpretando le esigenze culturali del momento, hanno utilizzato la lingua scritta più vicina al franco-provenzale.

Nel 1536, la decisione dell’ Assemblée des Trois Etats è redatta in lingua francese

Il 29 febbraio 1536 l’Assemblée des Trois Etats del Ducato di Aosta, che riuniva la nobiltà, il clero e i rappresentanti delle comunità, fu convocata d’urgenza dal balivo Mathieu de Lostan per prendere decisioni fondamentali per il futuro del Paese. Si trattava di stabilire se i valdostani intendessero rimanere cattolici o aderire alla Riforma protestante e se sarebbero rimasti fedeli a casa Savoia.

Il contesto politico era estremamente difficile: la Savoia e il Piemonte erano occupati dall’esercito del re di Francia, il duca Carlo II di Savoia era assediato a Vercelli, i vallesani minacciavano i confini della Valle e un gruppo agguerrito di notabili valdostani sosteneva la conversione al calvinismo. Gli Stati deliberarono a favore della fedeltà alla Chiesa e alla dinastia ducale e inviarono rappresentanti in tutte le comunità per diffondere la notizia.

Era importante che queste decisioni fossero conosciute, ben comprese e condivise da tutta la popolazione: per questo motivo il verbale dell’assemblea fu redatto non solo in latino, come di consueto, ma anche in francese.

Nel 1539, in Francia, l’editto di Villers-Cotterêts

La stessa preoccupazione che il popolo comprendesse gli atti ufficiali spinse tre anni dopo, il 15 agosto 1539, il re di Francia Francesco I a introdurre nel suo editto di Villers-Cotterêts, che riformava la giustizia, articoli specificamente dedicati alla lingua. Volendo che gli atti pubblici fossero chiari e comprensibili, ordinò che «i registri, le indagini, i contratti, le commissioni, le sentenze, i testamenti e qualsiasi altro atto e atto giudiziario, o che ne dipendono, siano pronunciati, registrati e consegnati alle parti nella lingua madre francese e non in altro modo».

L’esempio di Francesco I fu seguito dal duca Emanuele Filiberto di Savoia che, avendo intrapreso una vasta opera di modernizzazione dei suoi Stati, decise di sostituire, nei documenti ufficiali, il latino (che il popolo non capiva) con le lingue volgari, «ogni provincia la propria».

Fu così che, il 21 settembre 1561, con l’editto di Rivoli, ufficializzò l’uso del francese in tutti gli atti pubblici redatti nel ducato di Aosta, «essendo sempre stata e da sempre la lingua francese nel nostro Paese di Aosta più comune e diffusa di qualsiasi altra, e avendo il popolo e i sudditi di detto Paese imparato e abituato a parlare detta lingua più facilmente di qualsiasi altra» (l’originale suona così: « ayant toujours et de tout temps été la langue française en notre Pays d’Aoste plus commune et générale que point d’autre, et ayant le peuple et sujets dudit Pays averti et accoutumé de parler la dite langue plus aisément que nulle autre »)

Il francese e il suo uso popolare

Il francese del XVI secolo era già molto simile a quello che conosciamo oggi ed era stato oggetto dell’attenzione amorevole di un gruppo di scrittori della Valle della Loira (la «Pléiade»), che si erano impegnati a difenderlo e illustrarlo, arricchendolo con neologismi tratti dal greco e dal latino e con prestiti dai diversi dialetti regionali. Circa un secolo dopo la delibera degli Stati valdostani e l’editto di Villers-Cotterêts, nel 1635 il cardinale Richelieu fondò l’Académie Française, il cui scopo fondamentale era (ed è tuttora) quello di vigilare sulla qualità e sull’evoluzione della lingua. Il francese aveva ormai acquisito un prestigio che lo rendeva lingua nazionale dei francesi, espressione linguistica comune a tutti i popoli francofoni e strumento di comunicazione destinato ad acquisire un ruolo internazionale.

Nei secoli successivi, la conoscenza del francese e il suo uso orale e soprattutto scritto furono strettamente legati alla diffusione dell’istruzione tra le classi popolari. Il sistema scolastico medievale era di matrice ecclesiastica e si basava essenzialmente sulla conoscenza del latino; la prima scuola “laica” valdostana di cui si ha notizia fu istituita dai notabili di Perloz e Lillianes nell’anno 1600.

Il Collège de Saint-Bénin

Negli stessi anni papa Clemente VIII, su richiesta del Conseil des Commis, istituì il Collège de Saint-Bénin con bolla del 1° febbraio 1597: la sua amministrazione fu affidata congiuntamente al vescovado, agli stessi Commis e al comune di Aosta.

L’attività didattica del Collège, destinata a soddisfare l’esigenza di un’istruzione di livello superiore, iniziò nel 1604 e contribuì in modo determinante a formare la classe dirigente valdostana fino all’epoca contemporanea. Numerose altre fondazioni scolastiche in tutta la Valle si susseguirono nel corso del XVII, XVIII e XIX secolo, più di trecento, diffondendo l’istruzione nei villaggi più remoti e contribuendo ad elevare progressivamente il livello culturale dell’intera popolazione.

L’ufficializzazione del francese diede origine al fiorire di una letteratura franco-valdostana che conobbe il suo apice tra la seconda metà del XIX secolo e i primi decenni del XX.

I nostri scrittori del XVI, XVII e XVIII secolo erano giuristi, ecclesiastici, nobili e notabili che si dedicavano all’agiografia, alla storiografia e alla letteratura spirituale. Gli autori del XIX secolo diversificarono la loro produzione culturale in lingua francese e dovettero confrontarsi con un fatto nuovo dalle conseguenze incalcolabili.

Lo Statuto albertino del 1848

Nel 1848 il re Carlo Alberto promulgò la Costituzione (il famoso “Statuto albertino”), creando il Parlamento bicamerale. All’articolo 62 questa nuova legge fondamentale del regno sardo stabiliva che “La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi ».

Il francese era in sostanza tollerato dai senatori e dai deputati savoiardi, valdostani e delle Valli del Vaud, ma era stata fatta una chiara scelta politica a favore dell’italiano. Ormai si era in pieno “Risorgimento” e il regno bilingue di Sardegna si sarebbe trasformato, appena tredici anni dopo, nel regno d’Italia. Seguendo i dogmi dell’ideologia nazionalista, il nuovo Stato si pose l’obiettivo di «fare gli italiani», eliminando in particolare le differenze culturali e linguistiche attraverso l’imposizione generalizzata del dialetto fiorentino come unica lingua nazionale.

Già nel 1860 il governo torinese abolì tout court l’insegnamento del francese al Collegio. La reazione dei valdostani, di tutte le tendenze politiche, fu unanime: vive proteste furono rivolte alle autorità che, preoccupate di evitare turbolenze politiche, fecero marcia indietro e nel 1862 l’insegnamento del francese fu ripristinato.

Lo sforzo a favore della lingua italiana

Si trattò tuttavia solo di una sospensione temporanea: il governo italiano puntò soprattutto sulla scuola elementare per sradicare l’uso del francese. Nel 1873 l’Istituto Magistrale di Aosta, destinato alla formazione degli insegnanti di questa scuola, fu autorizzato a funzionare solo dopo aver adottato l’italiano come lingua strumentale, riducendo l’insegnamento del francese a due ore settimanali.

Successivamente, nel 1882, il Consiglio scolastico provinciale di Torino decise che tali corsi si sarebbero svolti al di fuori dell’orario scolastico regolamentare e nel 1884 il governo riformò l’orario delle scuole elementari: d’ora in poi la metà delle ore di lezione sarebbe stata riservata all’italiano. Nel 1888 la gestione del Collège de Saint-Bénin passò dal Comune di Aosta al governo italiano, che rese facoltativo l’insegnamento del francese.

L’altro ambito privilegiato per l’italianizzazione della Valle d’Aosta fu il tribunale. A partire dal 1880 gli atti furono redatti in italiano e gli avvocati furono invitati a esprimersi in questa lingua. La progressiva integrazione della Valle d’Aosta nel contesto della penisola favorì l’assimilazione linguistica: inizialmente limitato ai notabili, l’uso dell’italiano – o almeno la sua comprensione – si diffuse nelle classi popolari tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, a causa della necessità di sostituire i tradizionali legami sociali ed economici con la Savoia con nuovi rapporti con le regioni italiane.

L’apogeo della letteratura franco-valdostana durante la diffusione dell’italiano

L’amministrazione locale sempre più italianizzante, il commercio con il resto d’Italia, il turismo nascente che portava nella regione vacanzieri italofoni e il servizio militare in regioni lontane contribuirono fortemente a questo fenomeno, che non fece che accentuarsi nonostante la debole resistenza di un’intellighenzia consapevole della perdita di identità che l’evoluzione linguistica comportava.

La «Ligue Valdôtaine — Comité italien pour la conservation de la langue française dans la Vallée d’Aoste», fondata nel 1909, operò soprattutto in ambito scolastico; dopo la prima guerra mondiale promosse un primo progetto di autonomia linguistica e amministrativa, che non ebbe seguito.

La seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX, che videro l’introduzione forzata della lingua italiana, segnarono paradossalmente l’apogeo della letteratura franco-valdostana. Precedentemente orientata quasi esclusivamente alla produzione erudita e devota, la cultura regionale aveva già visto svilupparsi, nei decenni precedenti l’unità italiana, espressioni letterarie diversificate: la poesia, il genere narrativo, le scienze sociali e la filosofia.

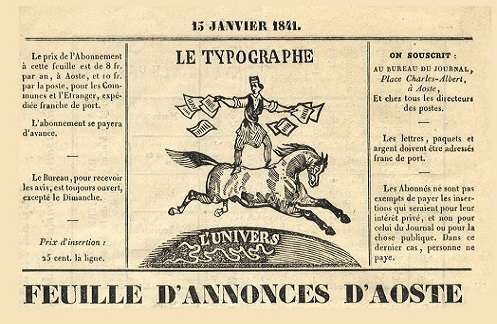

La fondazione de La Feuille d’annonces d’Aoste, nel 1841, segnò la nascita del giornalismo valdostano, che si sarebbe sviluppato in modo sorprendente con una quarantina di testate più o meno durature create nell’arco di un secolo.

Il fascismo

La francofobia degli ambienti politici italiani, mobilitati contro la francofonia valdostana, raggiunse il suo apice durante il fascismo.

«Le autorità fasciste – ha scritto André Zanotto nella sua Storia della Valle d’Aosta – non tardarono a mettere in atto un vero e proprio piano di oppressione della lingua francese e dei diritti dei valdostani. »

«Già nel 1923 furono soppresse 108 scuole di frazioni, che costituivano il baluardo più efficace contro l’italianizzazione. (…) Nel 1924 una semplice circolare rese noti gli ordini perentori del governo fascista per la soppressione di tutte le insegne, anche bilingui, degli uffici pubblici (…). I registri dello stato civile, ancora redatti in francese, furono scritti in italiano a partire dal 1925 e la lingua italiana fu imposta nelle deliberazioni comunali. (…) Un decreto del 22 novembre 1925 soppresse l’insegnamento del francese nelle scuole, anche a titolo facoltativo. (…) Ordinanze prefettizie decretarono la soppressione dei giornali Le Duché d’Aoste, Le Pays d’Aoste e La Patrie Valdôtaine. Già nel 1928-29 i primi nomi francesi dei comuni valdostani furono tradotti in lingua italiana: Villeneuve divenne Villanova Baltea; Quart, Quarto Prætoria; Aymaville, Aimavilla, e così via. »

Gli eccessi della francofobia fascista provocarono in molti valdostani una silenziosa reazione francofila, che portò alla formazione, alla fine della seconda guerra mondiale, di una corrente politica che sosteneva l’annessione della Valle d’Aosta alla Francia.

È noto che l’annessione della Valle d’Aosta, tiepidamente sostenuta da una parte del governo gollista, finì per fallire, ma aprì la strada alle rivendicazioni regionaliste, autonomiste e federaliste, sostenute in particolare dai coraggiosi pionieri antifascisti della «Jeune Vallée d’Aoste» fin dal 1926 — che si tradussero nel 1945 nella concessione alla regione di un regime politico-amministrativo particolare «in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari».

Verso l’autonomia in Valle d’Aosta

Lo statuto speciale di autonomia del 1948 prevede la parità giuridica delle due lingue, l’italiano e il francese: lo Stato italiano ha quindi riconosciuto a livello costituzionale una diversità identitaria della Valle d’Aosta rispetto alle altre regioni della Repubblica, fondata su tre elementi: la geografia, l’economia e il particolarismo linguistico.

La specificità geografica – il fatto di essere una regione di confine interamente montuosa – ha perso gran parte della sua importanza: l’ambiente montano è presente in tutte le altre regioni e i confini non hanno più molto senso nel contesto dell’Unione Europea. Le condizioni economiche della Valle sono oggi molto diverse da quelle del 1945.

Il particolarismo culturale, fondato sul bilinguismo franco-italiano, rimane quindi attualmente l’unico fondamento dell’autonomia politica della nostra Regione: ciò implica una grande responsabilità morale nei confronti del futuro delle generazioni future.

***

Pubblicato con il titolo Le radici della nostra identità linguistica in «Lo Flambò – Le Flambeau Revue du Comité des Traditions valdôtaines», 71° anno, n. 267 n. 4 /2024, pagine 6-13, che ripubblichiamo per gentile concessione.

Per motivi redazionali e per consentire di ritrovare questo testo con l’aiuto dei motori di ricerca (SEO), sono stati aggiunti i titoli dei capitoli e le separazioni dei paragrafi.

Per ricevere il Flambò è necessario versare una quota annuale al Comité des Traditions valdôtaines. Potete richiedere informazioni scrivendo a comitedestraditions@gmail.com o alla nostra redazione.