Anna Maria Colombo ripercorre i raffinati indumenti maschili Made in Japan tra tradizione e innovazione

Il MAO di Torino è un museo che non ti aspetti. La sua sede, Palazzo Mazzonis, è una dimora signorile secentesca che sorge entro il quadrilatero romano a pochi passi dalla principale testimonianza medioevale della città, la chiesa di San Domenico con la sua facciata a ghimberga. Eppure, superata la biglietteria e compiuto il gesto rispettoso di calzare le sovrascarpe in polietilene bluette, ecco che l’incanto ha luogo e l’Oriente ti accoglie.

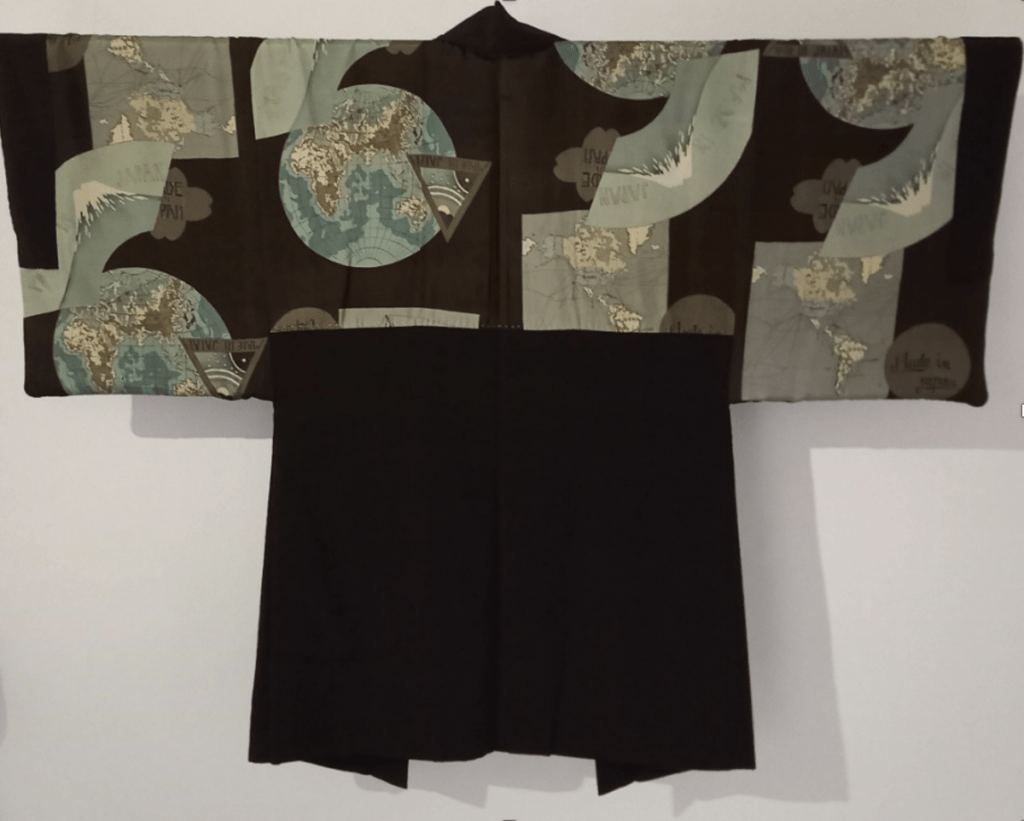

Fino al 7 settembre prossimo il Museo di Arte Orientale, accanto alle collezioni permanenti, ospita la mostra “Haori. Gli abiti maschili del primo Novecento narrano il Giappone”. L’esposizione, che attinge ad una raccolta privata di proprietà della trevigiana Lydia Manavello, trova il suo punto di forza nella scelta di privilegiare, dell’abbigliamento tipico nipponico, i capi di genere maschile, molto meno conosciuti perlomeno in Italia di quelli femminili.

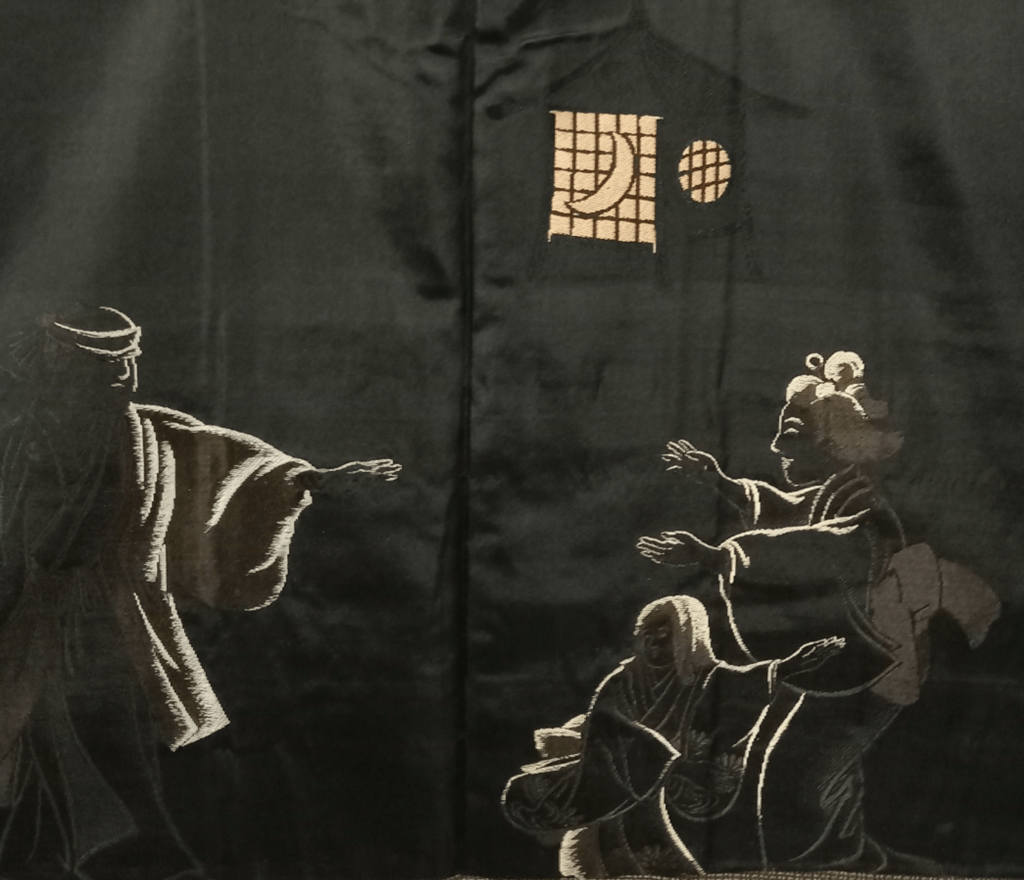

Si tratta di circa 50 pregiati esemplari serici distinti in due fogge, la giacca sovrakimono (haori) e la veste sottokimono (juban). Questi indumenti bidimensionali, dalla forma a T, sono delle opere tessili figurative, ossia vi compaiono delle immagini che per lo più si trovano all’interno, diciamo sulla fodera. È un aspetto importante dell’estetica giapponese, una ricchezza che non contempla l’esibizione e della quale beneficia il solo proprietario. Compresi i contenuti delle loro figurazioni, contestualizzati e disposti secondo un certo ordine, gli abiti, come pagine illustrate, narrano la loro epoca. Per il Giappone un tempo di straordinari mutamenti.

La storia: il Giappone si apre all’Occidente

Dopo un lungo isolamento, con il periodo Meiji nel paese prende avvio un processo volto alla trasformazione dell’antica monarchia feudale nipponica in uno stato neocapitalista.

L’assimilazione dei nuovi elementi della cultura occidentale da parte di una società fortemente ancorata al proprio passato, fu difficile. E in un caso, emblematico, persino impossibile: nel 1970, all’età di 45 anni, il celebre scrittore Yukio Mishima, il cui modello erano gli antichi samurai, si tolse la vita in segno di rifiuto per l’abbandono dei valori tradizionali e l’asservimento del Giappone, ormai in pieno boom economico, alle potenze straniere.

Riflessi nel grande schermo

Con la letteratura, il cinema racconta le contraddizioni del periodo di transizione. I mutamenti di mentalità e di abitudini sono,con grazia irripetibile,testimoniati dai capolavori di Yasujirõ Ozu (1903-1963), uno dei più grandi maestri del cinema. Nei film Inizio d’estate (Bakushu) e Fiori d’equinozio (Higanbana) il tema trattato è la crisi dell’istituto del matrimonio combinato dalla famiglia; in Buon giorno (Oyaho), un film corale ambientato in un quartiere di periferia, due fratellini s’infuriano col padre che non vuole comprare loro quel nuovo incredibile oggetto di attrazione che è il televisore.

Nella mostra, un pannello didattico, dedicato alle vicende storiche del Giappone dal 1868, inizio del periodo Meiji, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e alcuni episodi tratti dai capolavori di Ozu introducono lo spettatore al tema proposto.

L’abbigliamento tra tradizione e innovazione

Nel campo dell’abbigliamento il processo di apertura all’Occidente, per le classi privilegiate nipponiche, si traduce da un lato nell’adozione di abiti di foggia europea, dall’altro nell’introduzione – nel solco di una millenaria tradizione di lavorazione della seta di altissima qualità ed esteticamente squisita – di nuove raffigurazioni nei tessuti.

Le iconografie consuete si mantengono, anche se il nuovo incalza. Delle prime sono esempio lo haori con l’oroscopo cinese ei suoi dodici animali (introdotto in Giappone intorno al V secolo d. C.) e lo haori con la coppia Kanzan e Jittoku, due tipi stravaganti ma semplici, personificazioni di valori appartenenti al buddismo zen. Le immagini sono dipinte su tessuti di seta chiara, rispettivamente con l’ausilio di katagami (stencil) e a mano libera, mentre per gli esterni degli abiti sono impiegati tessuti di seta unita dai colori scuri fabbricati con telai a mano e tinti con sostanze di origine naturale.

Invece, nell’esemplare con l’antico gioco della mosca cieca – un inconsueto notturno dove, interpretiamo, una bambina con accanto la madre richiama il padre che, bendato, si muove a tentoni – la figurazione è tessuta nella tecnica del raso broccato, un genere ottenuto con un telaio complesso.

Le sfumature di colore dei tessuti broccati, ottenute per mezzo di più trame, possono essere molto ricche, come nel piumaggio degli uccellini che frequentano lo stagno raffigurato sulla fodera di uno degli eleganti haori dall’esterno in seta nera. Le immagini del mondo naturale sono senza tempo e onnipresenti nell’arte giapponese.

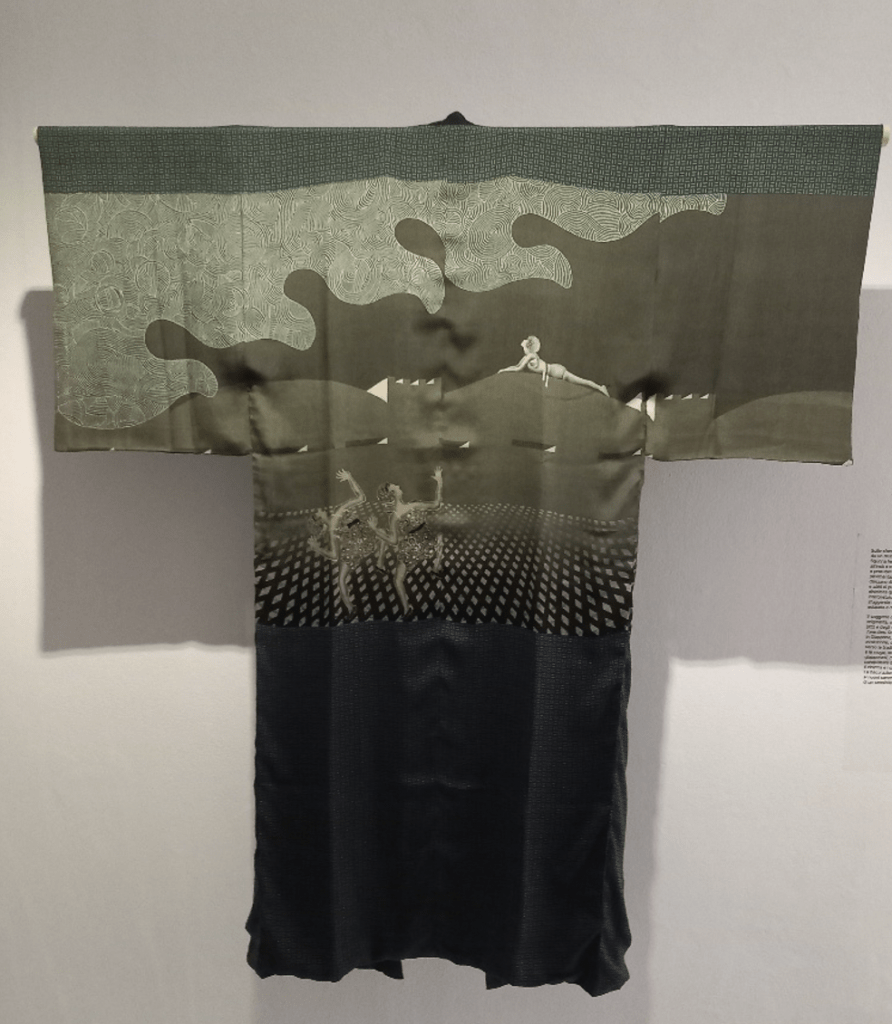

Il nuovo che avanza

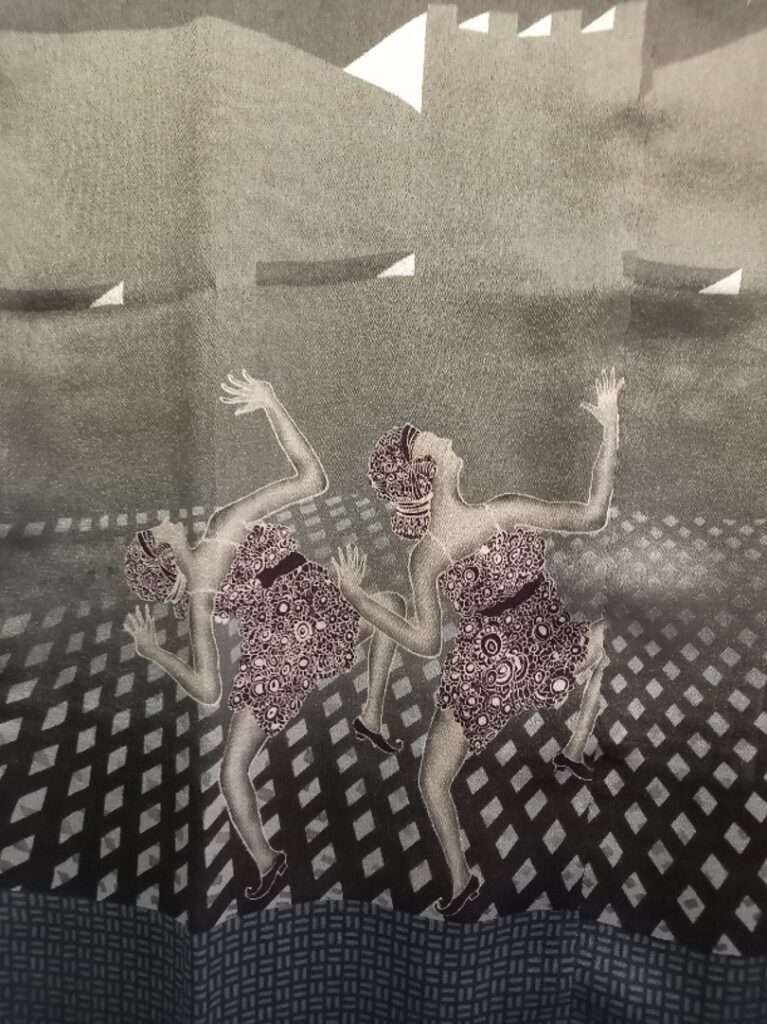

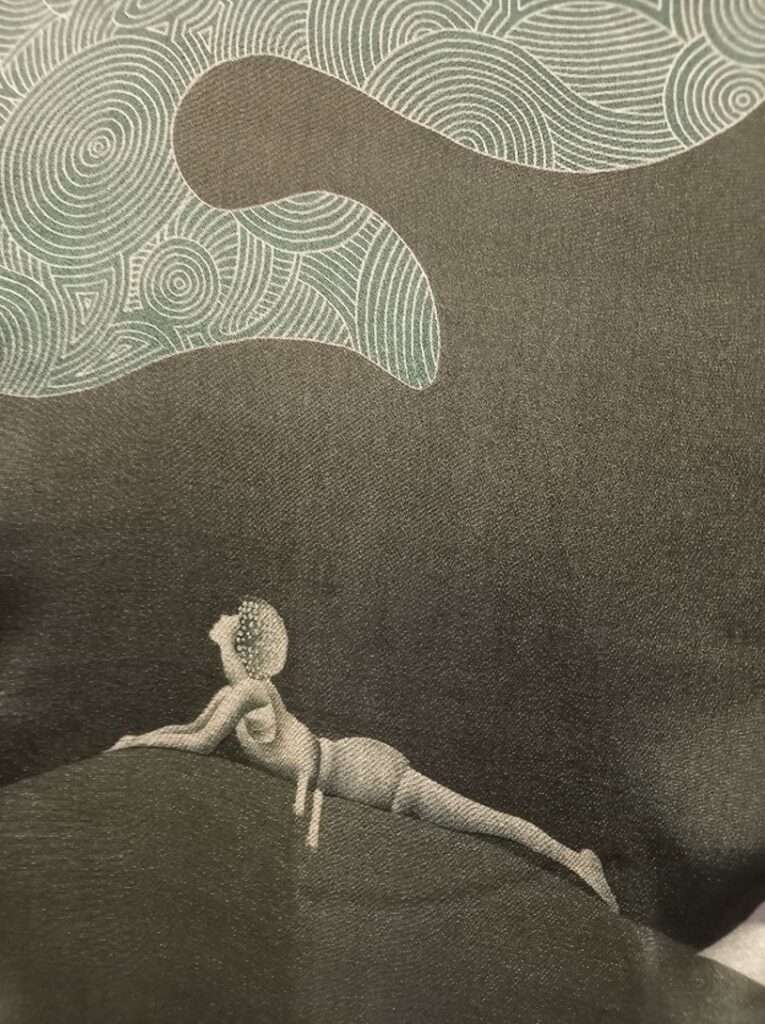

Ha molte facce la modernità. Le nuove iconografie riguardano i mezzi di trasporto, le architetture, le insegne pubblicitarie, gli sport e gli svaghi. Fra queste spicca per originalità una composizione che occupa l’intera superficie tessile esterna dell’indumento (nagajuban). Dipinta con stencil e a mano libera, nella parte superiore presenta una figurina femminile in costume da bagno che, distesa a pancia in giù sul profilo curvo di una muraglia, osserva senza timore il movimento di una grande onda formatasi sopra di lei; invece nella parte sottostante, in un ampio spazio pavimentato a losanghe, due figurine femminili si scatenano nel ballo.

Vestono abiti con sottili spalline, corti e incrostati di vetrini luccicanti, che per via del loro peso ondeggiano in modo caratteristico. L’acconciatura dei capelli è elaborata e portano un diadema. Sono due flapper, icone dell’emancipazione femminile negli Stati Uniti, durante i Ruggenti anni Venti. Le flapper ballavano al ritmo della musica jazz, molto amata dai giovani giapponesi benestanti che vivevano nelle città e ricercavano i divertimenti della modernità.

In una mostra di abiti maschili decorati con soggetti figurativi non possono non esserci immagini di guerra e di propaganda in suo favore. Nei primi decenni del Novecento si assiste infatti all’ascesa espansionistica del Giappone in Asia e gli episodi di sopraffazione non mancano. Per rifiuto della guerra, tali iconografie sono state qui ignorate.

LEGGI ANCHE: A Torino Musei dal 23 al 29 maggio c’è molto da fare