Il restauro dell’Abbazia di Novalesa punta su conservazione preventiva e affreschi medievali. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, propone un modello di tutela sostenibile e partecipata del patrimonio culturale.

Situata in alta Valle di Susa, vicino al colle del Moncenisio, l’Abbazia dei Santi Pietro e Andrea di Novalesa rappresenta uno dei più significativi complessi monastici dell’arco alpino. Fondata nel 726, l’abbazia è oggi al centro di un intervento conservativo che supera la logica dell’emergenza e si concentra sulla manutenzione programmata, l’analisi diagnostica e il coinvolgimento della comunità. Si tratta di una novità nell’approccio e nel metodo.

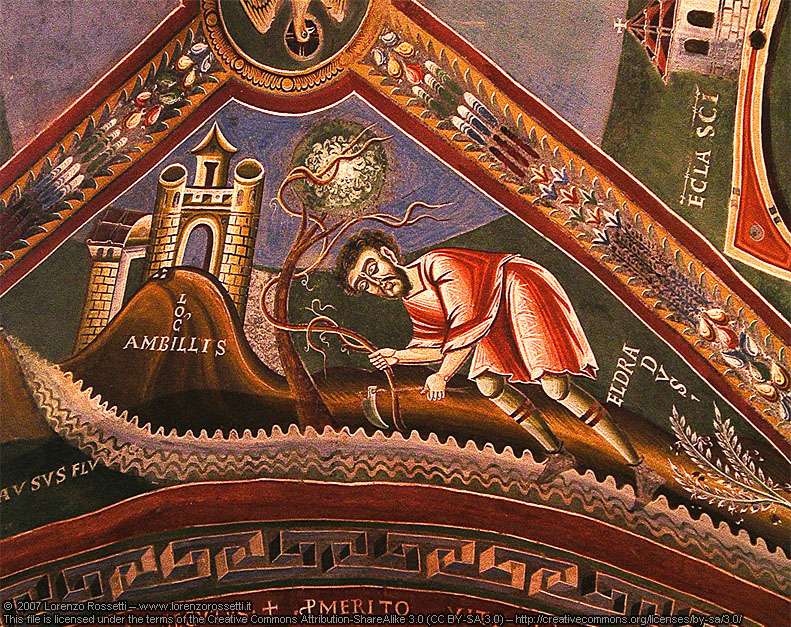

L’abbazia, fondata dal nobile franco Abbone appunto nel 726 per presidiare il valico del Moncenisio, conserva una stratificazione architettonica millenaria. La chiesa attuale, riedificata in forme barocche nel 1710, ingloba resti romanici e affreschi medievali, in particolare nella Cappella di Sant’Eldrado, che custodisce cicli pittorici dell’XI secolo. Attorno al complesso sorgono anche le cappelle di Santa Maria, San Salvatore e San Michele.

Divenuta proprietà della Provincia di Torino nel 1972 (ora Città metropolitana), l’abbazia è oggi affidata a una comunità benedettina sublacense ed è sede di un museo archeologico e di un laboratorio per il restauro librario.

Un restauro sostenibile dell’Abbazia di Novalesa

Il progetto di restauro, realizzato nell’ambito del bando PRIMa (Prevenzione, ricerca, indagine, manutenzione, ascolto) della Fondazione Compagnia di San Paolo, si basa su un approccio integrato che unisce intervento conservativo e gestione sostenibile. I lavori hanno interessato quattro aree principali del complesso: la Cappella di Sant’Eldrado, la chiesa abbaziale, la Camera Stellata e gli esterni della Cappella di San Michele.

Accanto al restauro degli intonaci e degli affreschi, si è intervenuti in particolare sull’ambiente fisico in cui le opere sono conservate, con particolare attenzione ai fattori di rischio come umidità, sbalzi termici e sali disgreganti. Gli interventi hanno incluso piani di manutenzione programmata e un sistema di monitoraggio costante. Si tratta appunto dell’approccio preventivo.

Il progetto ha impiegato tecnologie non distruttive e strumenti scientifici per documentare lo stato di conservazione e prevenire futuri danni. Il Dipartimento interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino (DIST) ha condotto analisi ambientali e termografiche, rilievi strutturali e studi sulla distribuzione dell’umidità.

Le indagini si sono avvalse di mappature termiche, analisi chimico-fisiche dei materiali, sensori per il controllo microclimatico e scanner 3D per la documentazione delle superfici affrescate. Sono stati così rilevati fenomeni come microlesioni, distacchi di intonaco e variazioni ambientali potenzialmente dannose.

L’obiettivo principale è stato la creazione di un “fascicolo dello stato di conservazione” per ogni area affrescata, strumento fondamentale per pianificare interventi futuri e ridurre il ricorso a restauri invasivi.

Una nuova filosofia dell’intervento

Durante la giornata pubblica di restituzione, il 25 settembre 2025, intitolata Gli intonaci dipinti del complesso abbaziale di Novalesa. Dal restauro alla conservazione preventiva, è stata illustrata la filosofia del progetto: evitare il degrado migliorando il contesto ambientale, piuttosto che intervenire solo dopo il danno.

Come ha spiegato Maria Concetta Capua, responsabile tecnica per Koinè Conservazione Beni Culturali, “il restauro di un’opera è sempre un trauma”, mentre la conservazione preventiva permette una tutela duratura e meno invasiva.

Secondo Laura Fornara, della Fondazione Compagnia di San Paolo, il successo dell’intervento è stato possibile grazie alla “concertazione istituzionale e alla disponibilità dei monaci”, che hanno accompagnato le attività giorno per giorno.

Il priore dell’Abbazia, Michael Davide Semeraro, ha sottolineato che la comunità vive l’abbazia come luogo di custodia condivisa. L’intervento, ha affermato, ha rafforzato il legame tra i monaci, le istituzioni e i professionisti coinvolti.

Verso il 1300° anniversario

Il 2026 segnerà i 1300 anni dalla fondazione dell’Abbazia. Per questa occasione è in preparazione un programma di iniziative culturali rivolte alla comunità locale. Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana, ha ricordato come l’abbazia, pochi anni fa, rischiasse la chiusura per mancanza di monaci. Oggi, grazie a una gestione condivisa, è tornata a essere un presidio attivo del territorio.

Anche Valeria Moratti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha evidenziato l’importanza della manutenzione ordinaria, troppo spesso trascurata a favore di restauri più visibili, ma meno duraturi.

Accanto agli interventi tecnici, il progetto ha previsto attività di informazione pubblica: mostre, incontri, materiali informativi e strumenti digitali rendono i risultati accessibili, promuovendo la conoscenza di uno dei luoghi più significativi della Valle di Susa e delle alpi occidentali.

LEGGI ANCHE: Gemellaggio tra le due città di Novalesa, in Savoia e in Piemonte