Su uno sperone di roccia, in Valle d’Aosta, sopra la strada tra Aosta e Courmayeur, si trova il Castello di Saint-Pierre, quello che ospita la marmotta del Lyskamm.

Nei secoli, ha avuto molti cambiamenti. Quello recente e importante, ne ha prodotto un aspetto medievale per farne una fiaba. Offre oggi un museo che bisogna proprio visitare, e un antico reperto mummificato: una marmotta di 6600 ani fa, emersa dai ghiacci del Lyskamm che si sciolgono per il cambiamento climatico.

Il castello fiabesco, rimaneggiato, e bello

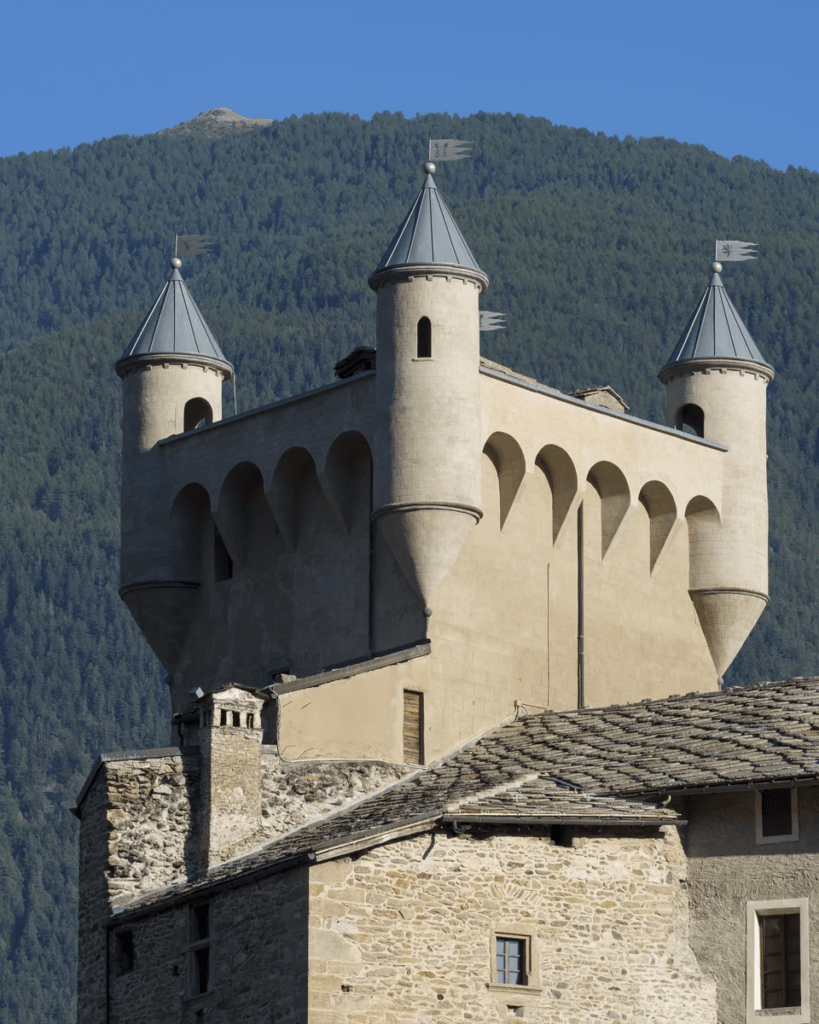

Il Castello di Saint-Pierre si vede subito, arroccato. Sembra nato lì, con la sua piccola chiesa e il campanile addossati, poco sotto.

I valdostani non ci fanno quasi caso, ne conoscono la ragione ottocentesca, da casa vacanze per i ricchi e nobili di allora. Nulla a che vedere con l’austero e autentico Castello di Sarriod de la Tour, che si trova lì vicino, quasi nascosto, fermamente medievale, originario, valdostano. Che però è troppo freddo d’inverno, e anche un po’ angusto per organizzarci qualcosa. Ma tranquilli, ci si arriva, prima o poi.

Intanto, questo scenografico sogno d’infanzia e di lusso, con le sue quattro torrette, fa il suo lavoro, e ospita oggi un museo e una mummia di marmotta che meritano di essere vista.

Uno dei più antichi

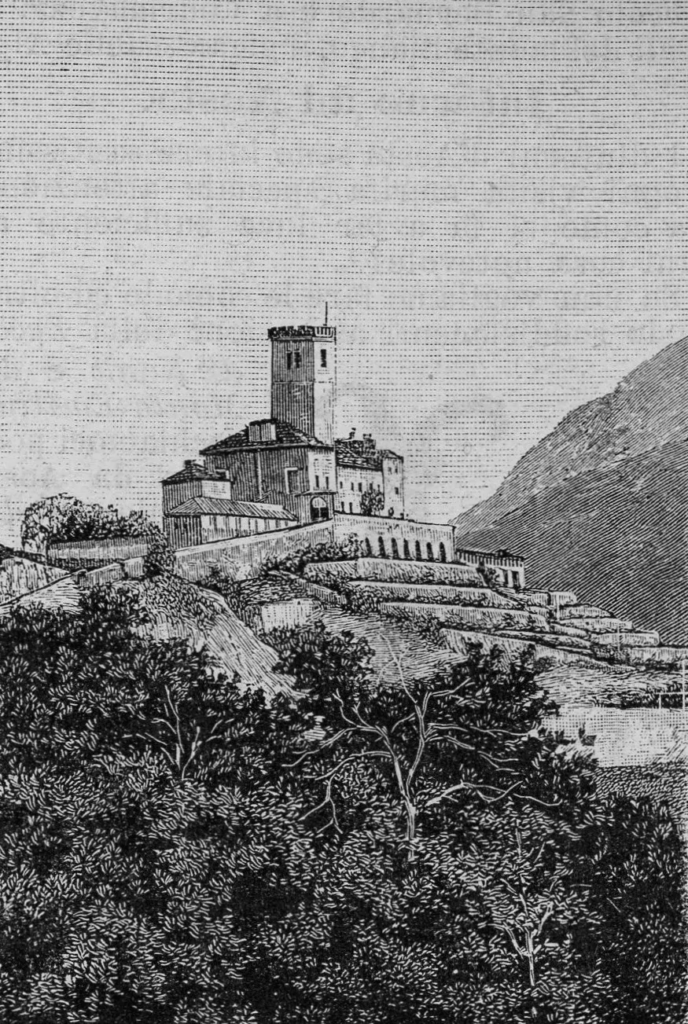

Intanto, il Castello, nella sua struttura originaria, è tra i più antichi della Valle d’Aosta. Se ne parla già nel 1191, nella Charte des Franchises: i fratelli “de castro Sancti Petri” figurano come comproprietari di una porzione della struttura. Che, nei secoli, non ha smesso di trasformarsi.

Cambiò stile con i Roncas, si fece elegante sotto Pierre-Philibert, fu di passaggio per le signorie dei Quart, dei Savoia, degli Challant. Poi il tempo lo lasciò in un lungo silenzio, e un po’ in decadenza fino a quando, nel 1873, il barone Emanuele Bollati di Saint-Pierre, con evidente spirito romantico, pensò di dargli un’anima nuova.

Lo acquistò e lo affidò all’architetto Camillo Boggio. Così nacquero le torrette ottocentesche, i profili un po’ nello stile del castello di Neuschwanstein, in Austria. Gli interni, dove si è riusciti, erano pensati per accogliere la luce.

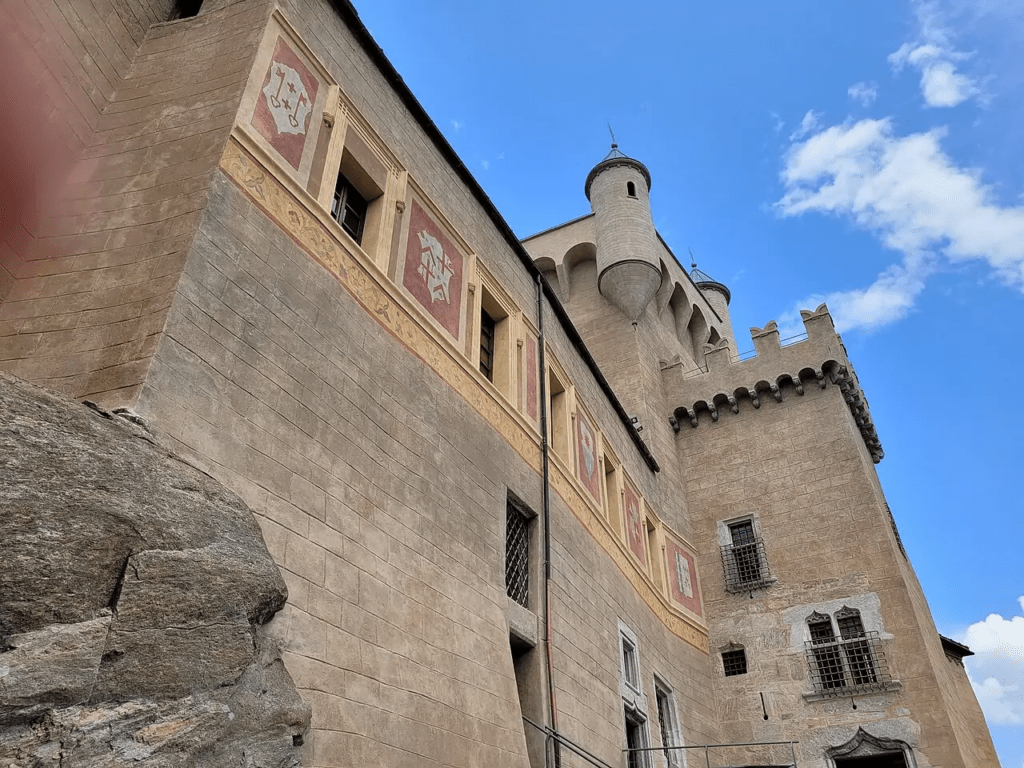

L’edificio che oggi si visita è però solo in parte quello nuovo, con la passione per l’immaginario, nella moda del tempo del barone Bollati.

Il museo che racconta la natura

Nel 1985, proprietà del Comune di Saint-Pierre, iniziò ad ospitare il Museo regionale di Scienze naturali. Fino ad allora, e dal 1975, aveva spazio ad Aosta, nella piccola chiesa sconsacrata di Saint-Laurent, accanto a quella di Sant’Orso, come Museo storico Société de la Flore Valdôtaine.

Il museo era un buon progetto e promosso dal vivace Pierre Noussan, una forte personalità come ne appaiono con buona frequenza nelle città alpine, per esempio a Martigny, o a Annecy. A Noussan si deve un impegno per il rilancio, dal 1971, appunto della Société de la Flore Valdôtaine e poi per il recupero e la riapertura nel 1976 del Jardin Alpin Chanousia, al Piccolo San Bernardo.

Noussan scomparve nel 2001, ma il museo fece da stimolo per un rinnovamento del Castello, per un restauro e una sua valorizzazione. Riaprì alla fine del 2022: ogni piano e ogni sala sono stati ripensati per accogliere oggetti e materia, e per produrre esperienze. È un luogo per capire passato e futuro, con la Valle d’Aosta come punto di osservazione.

Il nuovo allestimento produce un dialogo tra storia e ambiente alpino, tra architetture e biodiversità. Si attraversano sedici sale, su tre livelli, tra narrazione museale e tecnologia.

Ci sono camini e stemmi accanto a touch screen, diorami e realtà aumentata. Poi è un piccolo incanto mentre si salgono scale ripide, si passa in corridoi stretti – un po’ valdostani – si entra nelle stanze di allora, che si capiscono benissimo.

La visita

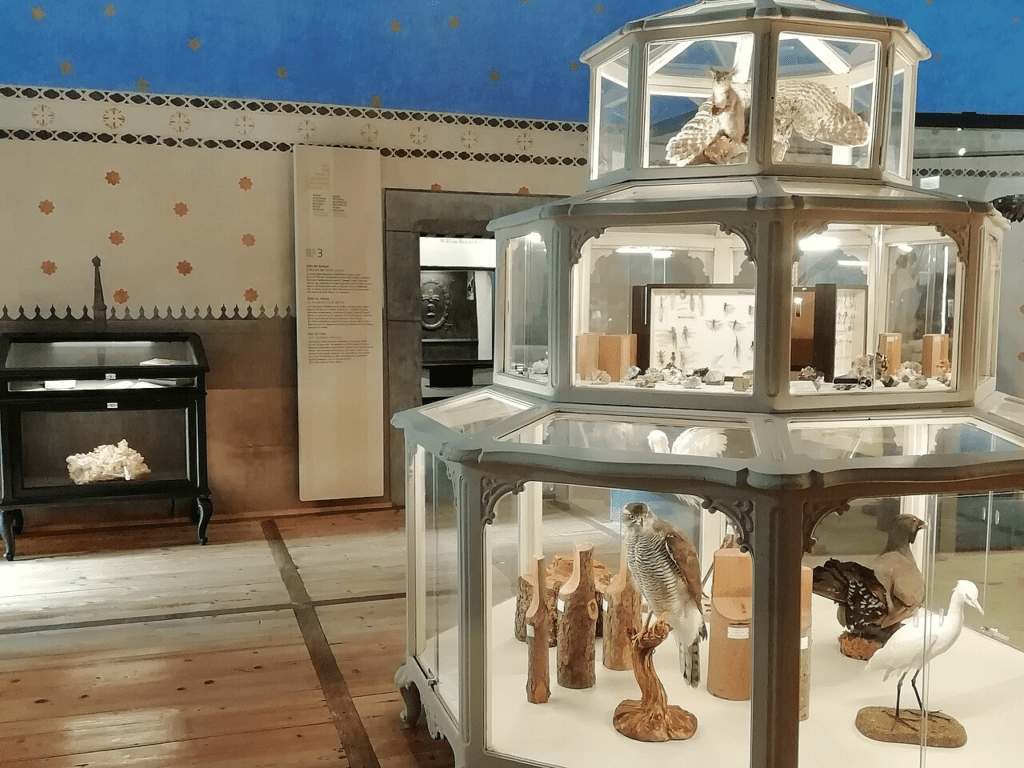

Si parte dalla “Sala degli stemmi”, dove la storia del castello si legge tra emblemi e genealogie. Poi si va nella “Sala delle differenze”, che racconta la diversità del territorio valdostano: dalle vigne della bassa Valle ai ghiacciai del Monte Bianco, una specie di viaggio tra vita agricola e gelo artico, tra una specie di Mediterraneo alpino e il Polo Nord. La “Sala del tempo” ricorda com’era il vecchio museo della Société de la Flore, con esposizioni storiche e arredi d’epoca. Le “Sale delle rocce” e delle “Miniere” danno le sensazioni e la comprensione delle dimensioni geologiche della Valle d’Aosta, tra Cogne e i molti minerali.

Tra l’altro, qualche anno fa, il museo aveva sviluppato un progetto Interreg con il Château des Rubins e il Centre de la Nature Montagnarde in Alta Savoia sui “più bei paesaggi geologici del Monte Bianco“, in cui si svolse anche una parte del recupero dell’edificio. Infine, la “Sala dei versanti” spiega come la luce e l’ombra modellino agricoltura e paesaggi, tra adret e envers, i due lati della vallata principale valdostana.

Poi ci sono le sale della memoria scientifica: quella dedicata agli Abbés Savants, i preti-naturalisti valdostani, e la “Sala Noussan”, che ricorda fondatore del museo, Efisio Noussan. Sono interessanti da esplorare, per capire come nelle Alpi – in Valle d’Aosta, ma anche in piccole e vivaci città svizzere o savoiarde – si studiasse e si raccogliessero materiali e saperi. Si incrociano l’Académie de Saint-Anselme, la Societé de la Flore, gli esperimenti con gli alberi dell’Abbé Vescoz e anche la curiosità del mondo, con oggetti che arrivano dall’Africa o dalle Americhe.

E ancora, si parla d’acqua e foreste, di animali e stagioni, di ghiacci e altitudini. Le ultime sale — “del gelo” e “delle emozioni” — vanno al piacere riflessivo, sulla cultura, sulla natura e sulla bellezza. Un museo un po’ così dunque, non solo di sapere e sapienza, ma anche di esperienze e di sensazioni.

La marmotta del Lyskamm di 6600 anni

Infine c’è lei. In una teca esagonale, trasparente, una marmotta rannicchiata, in posizione fetale. È minuscola, millenaria.

Nel 2022, Corrado Gaspard — guida alpina valdostana — l’ha trovata sulla parete est del Lyskamm, nel gruppo del Monte Rosa, a 4.291 metri di altitudine. Sembrava dormisse, come raccontava Gaspard. Il ghiaccio l’aveva conservata così per 6.600 anni. Poi è arrivato il caldo dei cambiamenti climatici, ed è apparsa.

La datazione al radiocarbonio dice che si tratta di un reperto mummificato veramente antico. Era lì prima delle città, prima delle scritture, ma più o meno nei tempi del sito archeologico di Saint-Martin-de-Corléans, anch’esso con i suoi 6000 anni. Il suo MegaMuseo è anch’esso da vedere, per chi arriva ad Aosta.

Il ghiaccio l’ha tenuta nascosta, il clima che cambia l’ha riportata alla luce. Ora è in una struttura progettata per durare 500 anni, mezzo millennio, che sono persino pochi rispetto alla sua età. Acciaio, vetro, cera a base di idrocarburi. Una tecnologia di precisione per salvare storie e i patrimoni. Alla fine, è sottinteso, si conta sul progresso delle tecnologie nei prossimi secoli, per conservarla per sempre.

La conoscenza e la scoperta

Al Castello di Saint-Pierre, la marmotta del Lyskamm ha dato vita a un progetto, con un nome in inglese, il Marmot Mummy Project. Coordinato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, unisce esperti di discipline diverse: archeologia, genetica, climatologia, biologia, pedologia. Collaborano l’EURAC Research di Bolzano, le Università di Torino e Milano, l’Istituto di Scienze Polari del CNR, la Fondazione Montagna Sicura e la Soprintendenza per i beni culturali.

Il progetto vuole raccogliere dati, costruire un sapere condiviso, rispondere a domande ancora da formulare. Ogni reperto così antico è come un archivio, come la mummia di Ötzi a Bolzano con i suoi 5300 anni. Ogni corpo conservato con questa dimensione temporale è una grande opportunità per nuovi studi, nuova curiosità, nuova scienza.

LEGGI ANCHE: Al Musée du Léman una mostra per l’Anno dei Ghiacciai (che si sciolgono)