Le Chasses Royales di Vittorio Emanuele II in Valle d’Aosta contribuirono a sviluppare la prima immagine turistica della Valle d’Aosta e produssero effetti economici e di protezione della fauna.

Caterina Pizzato ritorna all’Ottocento per raccontare della presenza del Re di Sardegna nelle Alpi valdostane.

Durante l’Antico Regime la caccia rappresentò per Casa Savoia una delle forme principali di loisir con funzione dinastica e sociale, in quanto rappresentava una forma di ritualizzazione della guerra e di controllo del territorio.

A partire dal Quattrocento le cacce reali in Savoia, e successivamente in Piemonte per volere del Duca Emanuele Filiberto, ebbero uno sviluppo considerevole secondo le tecniche della vénerie francese sul modello della chasse à courre, caratteristico delle corti europee, dove la grande selvaggina – in particolare il cervo e il cinghiale – veniva cacciata con un nutrito equipaggio e un gran numero di cavalli e cani di razza specializzata al seguito.

Intorno alla metà dell’Ottocento un profondo cambiamento nell’organizzazione delle cacce reali in Piemonte apportò delle modifiche e delle semplificazioni al cerimoniale e alla regia delle battute di caccia in uso nei secoli precedenti.

La progressiva scomparsa della grande selvaggina durante il periodo della Rivoluzione francese e dell’Impero napoleonico e gli ingenti costi di manutenzione delle riserve mutarono progressivamente le abitudini venatorie dei sovrani, in relazione anche alla crescente salvaguardia per l’attività agricola, spesso rovinata dal passaggio dei cavalli: prese così piede la caccia con il fucile che richiedeva il solo sforzo di recarsi sul luogo prescelto, prendere la mira e sparare.

La passione per l’arte venatoria e per la montagna di Vittorio Emanuele II

La passione per l’arte venatoria e per la montagna di Vittorio Emanuele II sbocciò nei due viaggi d’istruzione sulle Alpi assieme al fratello Ferdinando, Duca di Genova: il primo nel 1834 in Valle d’Aosta in visita al Forte di Bard, a Courmayeur e a La Thuile e il secondo nel 1836 a Fenestrelle per una lunga escursione tra le valli delle Alpi occidentali.

Nel 1850 scoprì per la prima volta la natura grandiosa e selvaggia del Gran Paradiso, ospite di suo fratello, restandone affascinato. Il 27 luglio giunse a Cogne accolto e acclamato dalla folla festante per poi dirigersi a Courmayeur, raggiungendo la moglie e la prole, dove scrisse a Massimo D’Azeglio di essersi entusiasmato dalla prima caccia allo stambecco e dall’amore dei forti figli delle Alpi nei suoi confronti.

«[…] tandis que la famille royale se rendait à Courmayeur en longeant la vallée, les deux frères voulurent s’y rendre par les montagnes et y arriver en touristes et chasseurs. Leur rendez-vous fut fixé à Cogne, où le Duc de Gênes se trouvait depuis quelques jours. Victor-Emmanuel traverse Champorcher à cheval par des chemins affreux et se rend à Cogne par le col de Fenêtre qui atteint l’altitude de 2831 mètres.

[…] Après quelques jours de chasse sur les montagnes de Cogne, les deux frères se rendirent à Courmayeur à travers les monts, et toute la famille royale se trouva réunie à la cure». La regina Maria Adelaide con i figli Maria Clotilde, Umberto, Amedeo, Oddone e la piccola Maria Pia erano arrivati qualche giorno prima ai piedi del Monte Bianco per dedicarsi alle cure termali.

Il territorio della caccia reale

Intorno al 1856 decise così di incrementare il territorio dedicato alla caccia reale affiancando alla preesistente pianura piemontese i distretti venatori di montagna di Valdieri nelle Alpi marittime, di Ceresole Reale e di Aosta, arrivando a circa 35.000 ettari. La maestosità delle montagne circondate da una natura incontaminata, gli ampi spazi e la presenza di una selvaggina rarissima e di grande pregio come lo stambecco, le roi des gibiers, che sopravviveva solamente attorno al Gran Paradiso, persuasero il Re a scegliere come luogo di caccia la Valle d’Aosta.

L’abbé Amé Gorret narra anche un aneddoto divertente successo a Courmayeur: una paesana portò un cestino di uova alla casa del curato e davanti al portone incontrò un uomo che la ricompensò con una manciata di soldi, al quale espresse il desiderio di vedere il Re. Egli affermò «Mais c’est moi!» e lei, sbalordita, rispose «Une si bonne et si belle femme que la Reine n’allait pas épouser un homme si beurt». Vittorio Emanuele II, incuriosito, chiese ai valdostani il significato della parola beurt (brutto) e si fece una grassa risata andandolo a raccontare alla regina

La notizia si trova in A. Gorret, Victor-Emmanuel sur les Alpes. Notices et souvenirs., pp.15-18

Il sovrano si dedicò alla campagna acquisti ottenendo, caparbiamente, la completa cessione dei diritti di caccia a suo uso esclusivo: «il diritto di caccia di qualsiasi genere di selvaggina, in tutta l’estensione dei comuni di Cogne, Champorcher, Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche; ed in parte di quelli d’Aymavilles, Introd e St- Marcel, era unicamente ed esclusivamente riservato a S.M. Questo privilegio Egli non se lo era arrogato in forza del suo sovrano potere, ma gli venne conferito da deliberazioni dei consigli municipali e da unanimi suffragi del popolo».

La grande riserva reale di caccia nelle vallate del Gran Paradiso

L’istituzione di una grande riserva reale di caccia nelle vallate del Gran Paradiso generò una vera e propria pianificazione della gestione del territorio al fine di raggiungere agevolmente e più velocemente le zone di caccia. Vennero costruite numerose reali casine di caccia collegate fra loro da una rete di sentieri, les chemins royaux, che permettevano lo spostamento delle persone e l’approvvigionamento con muli e cavalli.

All’epoca le strade erano pochissime e ubicate principalmente sui fondivalle, mentre i sentieri tracciati sui versanti impervi erano in stato precario e destinati principalmente alla monticazione estiva del bestiame e all’accesso agli alpeggi: tra il 1856 e il 1900 vennero battuti e sistemati, a spese delle finanze reali, ben 325 chilometri di mulattiere che conducevano ai piedi dei ghiacciai del gruppo del Gran Paradiso diramandosi ad altitudini comprese tra i 1.500 e gli oltre 3.000 metri.

Le nuove strade reali, spesso lastricate, furono tracciate sapientemente e munite di ponti larghi e sicuri per le cavalcate: misuravano tutte da 1 a 2,50 metri di larghezza. Persino gli alpinisti erano riconoscenti al Re per aver facilitato, grazie alla costruzione delle mulattiere, l’avvicinamento alle vette.

«Le Roi commençait ordinairement sa chasse par Champorcher […] arrivait à Bard le plus souvent à l’aurore, ne faisait que descendre de voiture et monter à cheval. […] Le long de la route il recevait les suppliques, les compliments, […] il passait presque toujours quelques minutes, avec sa suite, à la cure, s’informant des nouvelles du pays, de la bonté de la récolte, de la santé générale depuis sa dernière visite, des besoins de la population, du nombre des pauvres, et de mille autres petits détails».

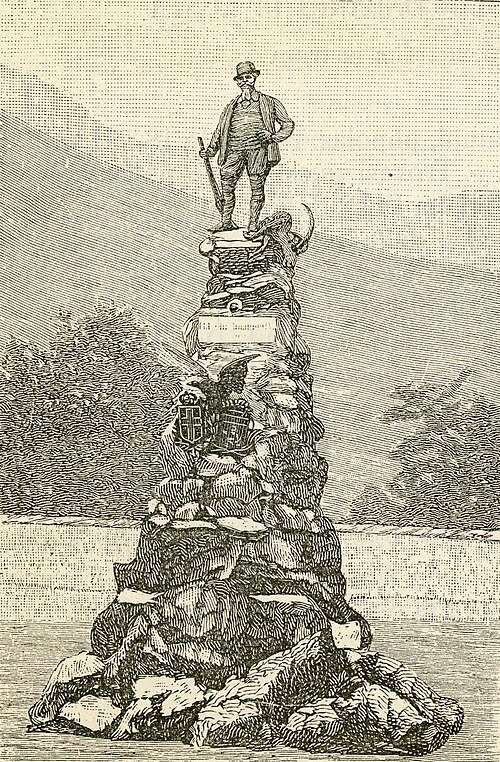

Le gesta venatorie del Roi Chasseur

Le vallate di Champorcher, Cogne e Valsavarenche furono le protagoniste delle gesta venatorie del Roi Chasseur: in località Echelly a Champorcher è ancora presente una lapide con l’iscrizione «Hanc aperuit viam Victor Emmanuel II. Anno MDCCCLXII» (Questa via fu aperta da Vittorio Emanuele II nell’anno 1862) a testimonianza della costruzione dell’antico itinerario, la Route Royale, che permetteva di raggiungere Cogne, partendo da Torino, attraverso la Fenêtre de Champorcher senza dover passare per Aosta, abbreviando notevolmente il percorso.

Nel 1865 il Re acquisì un pâturage dit Orvieille nella Valsavarenche che divenne il suo accampamento prediletto, definito all’epoca la capitale delle cacce sabaude, e si rese necessaria la costruzione di tratti di sentiero al fine di valicare con facilità i colli al di sopra dei 3.000 metri d’altitudine.

L’arteria principale che giungeva sino a Dondenaz e al Col Fenêtre arrivando a Cogne, superati i 3.296 metri del Col Loson scendeva nella Valsavarenche sino all’accampamento reale di Orvieille, per poi dirigersi verso il Col Nivolet (2.641 m) e raggiungere le valli piemontesi di Ceresole, Noasca e Locana.

Il 1° agosto 1861 il giovane abbé Gorret che aveva appena ricevuto gli ordini, lungo il sentiero che da Bard portava a Champorcher, sede della sua prima parrocchia, si trovò faccia a faccia con Vittorio Emanuele II e il suo corteo e, non riconoscendolo, rispose al gentile saluto del Re con un secco «Bonjour, monsieur». L’anno seguente la situazione si ripresentò e l’abate questa volta salutò per primo il sovrano che affermò divertito: « Il me parait, monsieur l’abbé, que vous êtes de meilleure humeur que l’année dernière ! » invitandolo a cacciare assieme. Due giorni dopo l’abbé Gorret si recò all’accampamento di Dondena e il Re, che non era riuscito a cacciare, simpaticamente gli disse: « Eh! bien, mon abbé, il paraît que vous n’avez pas bien prié: hier je n’ai pas fait de chasse, espérons mieux pour un autre jour »

A. Gorret, Victor-Emmanuel sur les Alpes. Notices et souvenirs e D. Ramella, Amori e selvaggina. Vita privata di Vittorio Emanuele II.

Da quel giorno nacque una bella e duratura amicizia. Un altro episodio divertente avvenne durante un’uscita venatoria nei pressi delle alture di Fénis quando il sovrano, sorpreso da un violento temporale, attraversò un torrente sulle spalle del valligiano Borettaz che, non riuscendo a sopportare il peso, gli disse esplicitamente «Tente su, bourich ! » – Tieniti su, somaro! – e Vittorio Emanuele II, senza esitazione, rispose in dialetto piemontese « Ma salo nen chiel che l’aso a l’è coul ca porta? » – Ma lei non sa che l’asino è colui che trasporta? – A pericolo scampato, mangiarono assieme una fumante polenta nel villaggio.

Champorcher fu la prima

Champorcher fu la prima vallata valdostana ad accogliere i passaggi venatori del Re per la sua vicinanza al Piemonte.

Da Torino, infatti, in estate il sovrano arrivava in treno sino a Ivrea (capolinea della strada ferrata) per poi raggiungere Bard con la carrozza dove si fermava all’Albergo Reale. In seguito, proseguiva a cavallo a Hône – dove ogni tanto sostava alla Cantine d’Italia – per imboccare infine il tortuoso sentiero che portava a Champorcher, descritto come un misto tra pantano, burroni e ruscelli.

Nel 1861 Vittorio Emanuele II invitò tutti i Comuni interessati a contribuire alla costruzione di una strada che portasse da Bard e Champorcher. Il Re si fece carico della maggior parte delle spese e nel giro di un anno la nuova strada venne realizzata dagli abitanti del paese con 1.500 giornate gratuite, le corvées.

L’epoca d’oro per le popolazioni alpine

Le diramazioni minori portavano ad oltre quaranta appostamenti di caccia distribuiti nei vari punti dei distretti. Ogni mutamento delle strategie venatorie determinava cambiamenti all’assetto stradale e la riorganizzazione delle poste del Re, comportando nuovi e impegnativi lavori di costruzione.

Questa fase rappresentò un’epoca d’oro per le popolazioni alpine, in modo particolare per quelle del Gran Paradiso, che beneficiarono di considerevoli vantaggi economici derivanti dalle riserve reali di caccia: «Vittorio Emanuele li colmò di benefizi, tutti quegli alpigiani risentirono degli effetti della sovrana munificenza. Larghi sussidii alle chiese, alle scuole, agli istituti di beneficenza, soccorsi ai bisognosi, doni, regali, ricompense piovvero su quei poveri paesi».

L’importante fonte di reddito non faceva che accrescere quel sentimento di devozione per Casa Savoia: la complessità organizzativa delle chasses royales e la munificenza del Re portarono un notevole sollievo economico alla popolazione locale, già solamente per l’acquisto e l’affitto dei terreni da parte della Sovrintendenza generale del Patrimonio privato di Sua Maestà e la costruzione e la successiva manutenzione delle mulattiere e delle casine di caccia che impiegarono centinaia di persone.

Essi si impegnavano nella realizzazione di nuovi tronchi di strade e di parapetti, nella scrupolosa riparazione dei ponti, nel rimboscamento e nei lavori di smaltimento della neve sin dal mese di gennaio in vista delle battute di caccia estive, con una retribuzione giornaliera che variava da 1,50 a 3 franchi.

La riduzione del bracconaggio

La manodopera locale venne inoltre reclutata sia per accompagnare il Re durante le battute, sia per l’istituzione del corpo di guardiacaccia con la funzione di controllo e di riduzione del bracconaggio al fine di salvaguardare la specie dello stambecco a rischio estinzione. I valdostani riuscirono così ad integrare i loro proventi derivanti dalla modesta economia di sussistenza, basata sull’agricoltura e l’allevamento del bestiame.

Inoltre, una volta terminata la caccia parte della carne rimasta veniva distribuita anche alle comunità locali e agli ospizi per gli indigenti: «durant une ou deux semaines [les chasses royales] mettaient la Vallée d’Aoste en contact intime et familier avec le Roi, lequel, en cette circonstance, versait sur les gens pauvres une pluie d’or et d’argent».

La devozione e la festa

Una suora della locale congregazione di San Giuseppe rievocò nel suo Livre de lecture de l’Enfant Valdôtain (1899) il passaggio del Re nei diversi villaggi della Valle d’Aosta in occasione delle cacce reali, giustificando la devozione dei valdostani nei confronti di Casa Savoia.

«On sait que, fidèle aux traditions de son auguste famille, il [le Roi] sèmera les bienfaits sous ses pas. Le vieillard recevra le pain qui doit soutenir son existence; le jeune homme sera encouragé à poursuivre sa route de labeur et d’étude; l’enfant lui-même ne sera point oublié… La vieille église sera réparée; la maison d’école réédifiée; l’asile du pauvre recevra de bienfaisants secours; la joie renaîtra dans tous les cœurs et se lira sur tous les fronts. Vous savez, maintenant, pourquoi, nous Valdôtains, nous aimons la Famille Royale de Savoie […] Victor-Emmanuel III… Hélène de Montenegro… Humbert et… Marguerite de Savoie… ont semé sur la Vallée d’Aoste d’innombrables bienfaits: ils recueilleront en tout temps la plus sincère gratitude».

Per i valdostani la venuta del sovrano era quindi un momento di festa: «giunto alla sua abitazione a Cogne o a Valsavarenche, egli si toglieva subito gli abiti di gala, indossava una giacca ed un giustacuore da cacciatore, infilzava larghi pantaloni – il tutto di colore bigio e di stoffa ordinaria – si copriva il capo di un berretto colla piuma… ed il suo costume era al completo».

Vittorio Emanuele II amava i capi dalle tasche capienti «dove teneva fogli di carta da lettera, fiammiferi ordinarii in legno, un metro snodato, chiodi, un involucro da cerino, un lungo pezzo di funicella, un coltello da caccia, un cachenez, una coppa di cuoio per bere ed un grosso astuccio da sigari» assieme ad un pezzo di pane e una cipolla come sostentamento. L’assenza di conformismo del Re non caratterizzava solo il modo di vestire, ma anche il comportamento: negli accampamenti vigeva infatti una totale assenza di etichetta.

Gli accampamenti reali

Gli accampamenti reali, posti nelle zone strategiche del territorio dedicato alla caccia, erano inizialmente costituiti da una dozzina di tende circolari, simili a quelle dei pellirossa, rigate di bianco e di azzurro (o di bianco e rosso) e da baracche di legno dove venivano istallate le cucine. Nella tenda centrale venivano consumati i pasti, a lato veniva posizionata quella del Re e tutto intorno quelle della comitiva con una capacità di tre, quattro o cinque posti letto.

«La tenda del Re per nulla distinguevasi dalle altre se l’occhio indiscreto del visitatore non vi avesse scorto per entro maggiore semplicità di arredo che non nelle altre, e non si fosse in essa fermato di necessità sul letto, che il Re Cacciatore e Alpinista dimandava con speciale voluttà ‘l so paiion. Questo infatti, per dirne tanto, non s’aveva né anco il pagliericcio da campo di cui facevano uso tutti del seguito, ma componevasi di uno strato di paglia su cui era gittata una ricca pelle di animale e talvolta il classico ferraiuolo».

L’accampamento ospitava anche il campo da bocce e il sovrano, la sera, era solito intrattenere gli ospiti nella propria tenda.

Tra il 1860 e il 1870 gli accampamenti volanti vennero sostituiti da stabili padiglioni in muratura distinti da un edificio di un solo piano, lungo e stretto, con poche camere distribuite in fila: la stanza del Gran Veneur, quella del Re, la camera dell’Aiutante di Campo di Sua Maestà, la sala da pranzo e qualche altra stanza per gli ospiti più importanti. I guardiacaccia, i batteurs, i cuochi e il personale alloggiavano invece nelle tende circolari all’esterno.

Secondo quanto scritto dall’allora presidente del Club Alpino Italiano, Cesare Isaia, il Re si svegliava alle 4, dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua a mo’ di caffè si dirigeva con poco seguito verso le poste di caccia fissate per quel giorno e cacciava dalle 9 alle 12, qualunque tempo facesse. La sera prendeva posto nella baracca per consumare assieme al suo seguito l’unico pasto, una minestra fredda di riso (il cosiddetto boijron d’i pitu, il beverone dei tacchini), le predilette cipolle crude con un tozzo di pane nero e fino a quattro bottiglie d’acqua. La sera fumava il sigaro e dormiva sino a mezzanotte, poi usciva per organizzare la caccia del mattino e tornava a dormire sino alle 4 (P. Passerin d’Entrèves, Le cacce reali, cit., p.38).

P. Passerin d’Entrèves, Le cacce reali

Il Grand Veneur

La gestione del territorio reale di caccia, del personale delle Regie Cacce, della selvaggina e delle scuderie veniva affidata al Grand Veneur o Gran Cacciatore, una delle cariche più importanti per impegno e responsabilità istituita nel 1413 da Carlo VI. Durante il regno di Vittorio Emanuele II veniva considerato come una delle cinque Grandi Cariche di Corte e poteva anche gestire le trattative per la cessione o l’affitto di beni destinati alla caccia. La carica venne ridimensionata da Vittorio Emanuele III al rango di alto funzionario.

I Grands Veneurs des Chasses royales furono il conte generale Alessandro Manfredi Luserna d’Angrogna, il marchese generale Maurizio Luigi de Gerbaix de Sonnaz, il generale Ettore Bertolé Viale, il marchese Giulio Carminati di Brambilla e il conte generale Edgardo Guerrieri.

I batteurs

I batteurs, o scaccioni, alle prime luci dell’alba si posizionavano in una lunga fila sulla linea di cresta pronti a muoversi al segnale del Re per spaventare la selvaggina con spari a salve e spingerla verso le poste reali dove ad attenderla vi erano il sovrano e i suoi ospiti armati. Essi ricevevano normalmente 10 franchi a giornata (5 nei giorni di riposo) oppure 20 se il Re era maggiormente soddisfatto.

A testimonianza delle cacce reali restano ancora oggi le Case di caccia di Dondena (2.186 m) nella parte alta di Champorcher, di Loson (2.588 m) nella Valle di Cogne, di Orvieille (2.190 m) e del Nivolet (2.532 m) nella Valsavarenche oltre al Gran Piano (2.222 m) sopra Noasca nella Valle di Ceresole e Campiglia in Val Soana trasformate in rifugi o edifici di servizio per il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Le case di caccia non erano improntate al lusso, ma dotate degli arredi base necessari all’uso funzionale: solo a fine Ottocento Umberto I fece ristrutturare e ampliare diversi edifici come quello di Orvieille dove vennero sostituite le baracche di legno delle cucine con un nuovo fabbricato in muratura.

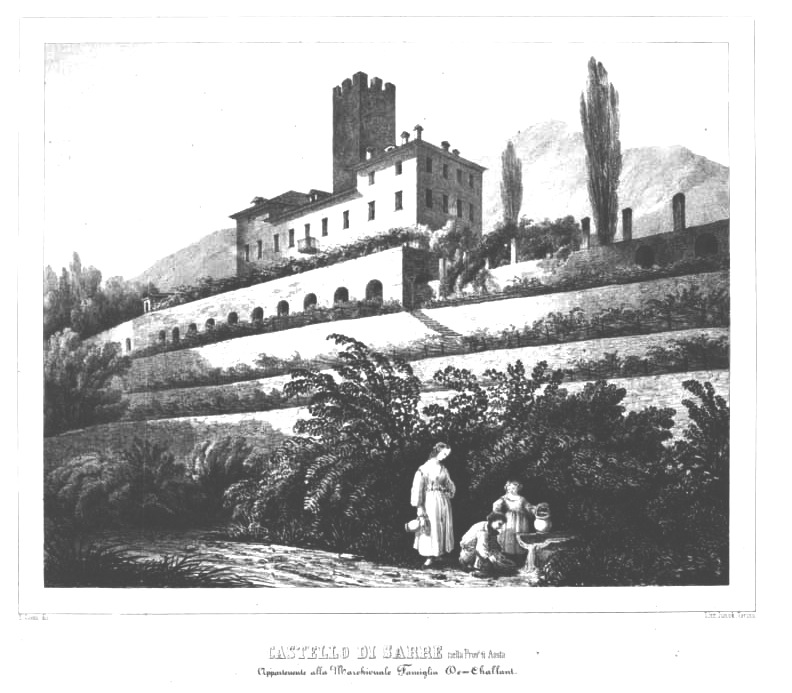

Il Castello Reale di Sarre

Durante i periodi di caccia il Castello Reale di Sarre, acquistato da Vittorio Emanuele II nel 1869 per la sua posizione strategica, oltre a diventare il luogo di residenza del Roi Chasseur, veniva utilizzato come base logistica e centro operativo per il disbrigo degli affari di Stato, facilitati dal telegrafo istallato in cima alla torre. La dimora venne dotata di una grande scuderia e funse da comodo pied-à-terre di caccia e foresteria per gli ospiti, la corte e la servitù, poiché durante le battute il sovrano preferiva la vita spartana, soggiornando negli accampamenti d’alta quota.

Alla morte del Re, avvenuta nel 1878, gran parte della rete sentieristica nei distretti di caccia di Aosta e Ceresole era stata ultimata: i suoi successori Umberto I e Vittorio Emanuele III si limitarono perlopiù ad azioni di conservazione e manutenzione delle mulattiere.

Con l’arrivo nel 1886 della ferrovia ad Aosta, si poteva raggiungere il Castello di Sarre molto più comodamente per soggiornarvi e per organizzare le battute di caccia; inoltre, si poteva salire all’accampamento di Orvieille senza più dover attraversare i pericolosi passaggi ad alta quota nelle vallate di Champorcher e Cogne.

Dopo l’Unità d’Italia

Con il passare degli anni, l’organico delle Regie Cacce subì profonde modifiche e con l’acquisizione dei nuovi territori del Regno d’Italia e la conseguente assunzione del personale delle cessate corti si generò un caos burocratico e organizzativo con la presenza di cariche non previste dall’organico sabaudo, con rilevanti problemi di gestione e disciplina. Per questo motivo un gran numero di posti venne soppresso.

Il Re, per seguire meglio gli affari di Stato, fece installare nel 1873 una linea telegrafica che da Aosta, passando per il Castello Reale di Sarre, giungeva sino all’accampamento di Orvieille. Umberto I fece solo costruire una nuova rete sentieristica per collegare Campiglia a Cogne impegnando solo più i guardiacaccia nel servizio tecnico e di sorveglianza.

Essi vennero divisi in guardie di pianura e di montagna, al momento dell’assunzione venivano dotati di fucile e pistola, dovevano risultare celibi, di sana e robusta costituzione e di età inferiore ai 26 anni, oltre ad aver svolto il servizio militare. Il loro impegno nel controllo del territorio era assai gravoso per le difficili condizioni climatiche, per i limiti dovuti alla dislocazione e per la lotta al commercio illegale, assai remunerativo, di stambecchi da parte dei bracconieri.

Verso l’epilogo delle “Chasses Royales” in Valle d’Aosta

Il 1913 segnò l’epilogo delle Chasses Royales nel territorio del Gran Paradiso in quanto Re Vittorio Emanuele III prediligeva la riserva delle Alpi Marittime poiché più vicina al luogo di villeggiatura, il Castello di Racconigi, e per la possibilità di pescare, attività preferita della Regina Elena. «Ces belles semaines de gaité et de fêtes que les trois bons rois on fait passer aux Valdôtains sont à jamais vécues: les habitants […] en ont encore la nostalgie»: il distretto aostano riversò in uno stato di degrado con conseguente incremento della caccia di frodo a discapito della primaria finalità della riserva reale di caccia, la salvaguardia dello stambecco.

[…] Tutti conoscono la gran passione che il Re aveva per la caccia alpina, della quale era gelosissimo; di più i frodatori cacciano purchessia, senza discrezione nè discernimento, ed al Re premeva non si estinguesse la bella razza degli stambecchi, della quale in tutta Europa sopravvivono pochi individui, rifugiati sulle falde e nei seni di quell’altissimo gruppo di montagne che si chiama il Gran Paradiso.

G. Giacosa, Novelle e paesi valdostani, Torino, F. Casanova, 1886

Ma la caccia sovrana faceva gola ai touristes, la carne di stambecco è prelibata e molti Svizzeri avrebbero lautamente pagato un maschio ed una femmina vivi, per trapiantarne la razza e farla allignare nelle proprie montagne.

Ne seguiva che parecchi degli stessi guardacaccia, se veniva loro il destro, tiravano la sua brava schioppettata e l’inverno salivano alle più alte foreste a cercarvi i novelli, volgendo a profitto della propria industria l’autorità di cui erano rivestiti e seguitando, s’intende, a far la guerra ai contrabbandieri, anzi tanto più perseguitandoli quanto più la comunanza dal ladroneggio li danneggiava. […]

Morto il Re, nei primi mesi fu una cuccagna generale di cacciatori ed uno sterminio di stambecchi e camosci.

(in parte tratto da L’apporto della Famiglia Reale allo sviluppo turistico

della Valle d’Aosta da metà Ottocento al 1946, tesi di Laurea magistrale all’Università della Valle d’Aosta, anno 2021, per gentile concessione di Caterina Pizzato. Sono stati aggiunti i titoli dei paragrafi, il titolo, qualche minimo aggiustamento per la lettura e con i grassetti. Alcune note di interesse sono state inserite come incisi. Le immagini sono a cura della redazione di Nos Alpes)

GUARDA TUTTA LA RUBRICA “NOS ALPES ALLA SCOPERTA”

LEGGI ANCHE: Il va e vieni dei Savoia alle Terme della Valle d’Aosta