Un’esperienza di viaggio e di fede a cavallo delle Alpi

Riproduciamo l’articolo di Stella Bertarione sul Cammino di San Martino in Valle d’Aosta già pubblicato sul Bollettino della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, n.104 del 2017, e che fu presentato anche come relazione al Convegno di Pavia nell’anno martinano 2016.

Dall’antico ponte romano di Pont-Saint-Martin fino al valico del Piccolo San Bernardo, noto in antico prima come Alpis Graia e successivamente come Columna Jovis, passando per la strategica colonia di Augusta Praetoria Salassorum, lungo la Via delle Gallie.

Questo l’itinerario della Via Sancti Martini in Valle d’Aosta. Un cammino di fede dalla storia bimillenaria che conduce alla scoperta delle tante tracce, più o meno evidenti, e delle interessanti sfaccettature del culto martiniano in questa piccola ma cruciale terra alpina di confine.

Tra aree archeologiche, chiese, toponimi, ricorrenze e folclore, alla ricerca del passaggio dell’apostolo delle Gallie tra le vette più alte d’Europa.

Dalla Quadragesima Galliarum a Pont-Saint-Martin

Arrivando dall’antica Mediolanum la via romana delle Gallie faceva il suo ingresso nell’attuale Valle d’Aosta dopo l’esazione di una tassa di pedaggio, la Quadragesima Galliarum, da cui ha preso nome il paese canavesano di Carema. La strada poi oltrepassa il torrente Lys grazie al monumentale ponte romano che segna l’inizio del percorso in terra valdostana. Ci troviamo a Pont-Saint-Martin dove la strada romana e il culto di San Martino di Tours si fondono in una località ricca di significato. Qui ancora oggi la figura di San Martino è assolutamente viva nei cuori della gente dato che ogni anno viene ricordata durante il Carnevale con la rievocazione del fatidico scontro tra il santo e il diavolo.

“E l’anima di chi per primo attraverserà questo ponte…sarà MIA!!”.

Il poderoso ponte in pietra di Pont-Saint-Martin era appena stato ultimato e il suo artefice, Satana, così pretendeva di essere ricompensato. Fino a quel momento solo una traballante passerella in legno univa le due sponde dell’impetuoso torrente Lys il cui transito si rivelava sempre pericoloso, ancor di più quando il corso d’acqua era gonfio e rabbioso per le troppe piogge o per lo scioglimento delle nevi. Ma la popolazione aveva bisogno di passare, e di farlo spesso…Mercanti, contadini, pellegrini, soldati…in tanti dovevano superare l’imprevedibile Lys e quella maledetta passerella spesso mieteva vittime innocenti.

Non aveva fatto i conti con San Martino

Approfittando di questo bisogno, il Maligno si insinua nella comunità e accontenta la popolazione costruendo, nell’arco di una notte, un ponte meraviglioso: alto, solido, possente. Un ponte che sicuramente saprà contrastare le onde di piena del Lys. Ma in cambio chiede una ricompensa importante: un’anima. Almeno una. E sarà di colui che per primo passerà sul “suo” bellissimo ponte. E’ lui il protagonista del Carnevale: rosso, cornuto, armato di forcone; indisponente, fastidioso, villano.

Ma non aveva fatto i conti con San Martino. Nato a Savaria, in Pannonia (attuale Ungheria), nel 316 d.C., giovanissimo si arruola nella cavalleria imperiale romana prestando servizio in Gallia. In tale periodo si colloca il celebre episodio del mantello che Martino tagliò per farne dono ad un mendicante affinché si riparasse dal freddo. Lasciato l’esercito opta per la vita religiosa e si reca a Poitiers. Nel 361 fonda una comunità di asceti considerata il primo monastero storicamente databile d’Europa; 10 anni dopo diventa vescovo di Tours. Sua missione prioritaria fu la cristianizzazione delle campagne e la lotta al paganesimo. L’impetuoso vescovo Martino si fa protettore dei poveri contro i soprusi dei ricchi; con lui le plebi rurali rialzano la testa. Sapere che c’è lui fa coraggio.

E anche per gli abitanti di Pont-Saint-Martin, l’aiuto di Martino si rivelò fondamentale. Fu lui a far passare, per primo, sul ponte, un cagnolino; e quindi fu l’anima della bestiola ad essere “sacrificata” per salvare la gente del posto. Insomma: storia, fede e leggenda si mescolano perfettamente nel Carnevale di Pont-Saint-Martin dove la Via Sancti Martini si fonde con la Via delle Gallie e con quella che sarà (ed è) la Via Francigena.

San Martino attraversò due volte la Valle d’Aosta

Come scrive l’abate Joseph-Marie Henry, nella sua celebre “Histoire de la Vallée d’Aoste”, San Martino attraversò due volte la Valle d’Aosta, nel 347 e nel 360 d.C.; sin da subito gli venne tributata una profonda venerazione tanto che divenne il primo patrono della diocesi aostana fino al XII secolo, quando fu sostituito da San Grato.

Attualmente in Valle d’Aosta le parrocchie intitolate a San Martino sono sette: Antagnod, Arnad, Torgnon, Pontey, Verrayes, Diémoz e quella di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta. Inoltre va ricordata la parrocchia di Aymavilles, intitolata a San Martino fino al 1926 e quella di Avise, in Alta Valle, che secondo un’antica tradizione locale era in origine dedicata a lui, sebbene oggi titolare sia San Brizio, comunque successore di Martino sulla cattedra vescovile di Tours. E sempre in Alta Valle, Mons. Joseph-Auguste Duc nella sua “Histoire de l’Eglise d’Aoste” ci dice che anche la parrocchia di La Salle, oggi intitolata a San Cassiano, originariamente portava il nome di San Martino; destino analogo quello della parrocchia di Antey-Saint-André, in Valtournenche, oggi presieduta appunto da Sant’Andrea.

Ma non dimentichiamo le cappelle castrensi. Sempre a Pont-Saint-Martin segnaliamo quella afferente all’antico Castrum Sancti Martini i cui severi ma suggestivi resti dominano il borgo dall’alto; da evidenziare altresì la cappella sita all’interno del Castello di Graines, altro Castrum Sancti Martini in comune di Brusson (Val d’Ayas).

Ben saldi sull’itinerario

Tuttavia, volendo restare ben saldi sull’itinerario del Cammino di San Martino in Valle d’Aosta, dobbiamo seguire il tracciato bimillenario della Via romana delle Gallie. Quest’ultima fu la prima opera pubblica che i Romani realizzarono in Valle d’Aosta alla fine del I secolo a.C. La frequentazione, documentata fin dall’epoca preistorica, dei due valichi dell’Alpis Graia (Piccolo San Bernardo) e dell’Alpis Poenina (Gran San Bernardo), dimostra la persistenza dei tracciati di comunicazione, trasformati in età romana in una viabilità più strutturata, di cui si conservano ancora tratti significativi.

Per la ricostruzione dei tracciati viari, anche laddove le sopravvivenze archeologiche siano limitate, si dispone di una serie di fonti descrittive o grafiche pervenuteci dall’antichità, gli itineraria scripta e gli itineraria picta.

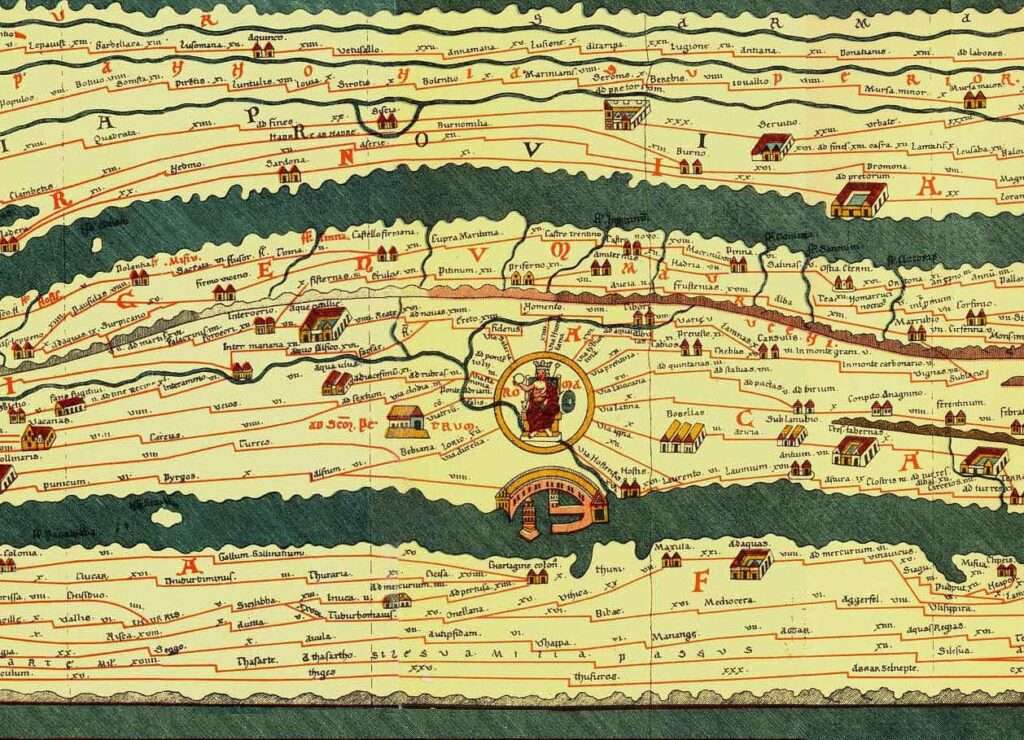

La Via delle Gallie e la Tabula Peutingeriana

Il più significativo per la conoscenza della Via delle Gallie è la Tabula Peutingeriana, copia del XII-XIII secolo di un itinerarium risalente al III-IV secolo d.C., che indica le strade che da Eporedia (Ivrea) attraverso Augusta Prætoria (Aosta) portavano alle province transalpine, documenta le distanze tra le varie tappe e la presenza di mansiones (punti di sosta). In particolare vengono indicate per la Via delle Gallie la mansio di Vitricium (Verrès) e quindi le mansiones per il Piccolo San Bernardo di Arebrigium (oggi Arvier) e Ariolica (oggi La Thuile). Per il Gran San Bernardo si trova la stazione di Eudracinum, da identificare forse con Étroubles o Saint-Rhémy.

Sul piano della circolazione internazionale, la valle della Dora si inseriva nei percorsi della rete delle vie imperiali, integrando l’asse nord-occidentale, in direzione di Lione e della Gallia centrale (Alpis Graia) già attivo in età augustea, con la direttrice settentrionale del Gran San Bernardo, sistemata nel 47 d.C. per iniziativa dell’imperatore Claudio, collegamento verso l’insediamento di Octodurus, poi denominato Forum Claudii Vallensium (Martigny, in Svizzera), da dove proseguiva per Aventicum (Avenches), capitale degli Elvezi, e la valle del Reno, alla volta della Germania.

Le mutationes e le mansiones

La presenza della direttrice stradale delle Gallie influì sull’assetto insediativo del territorio valdostano, che risulta prevalentemente organizzato lungo l’asse viario; sull’antico tracciato, infatti, si trovavano i principali centri di fondovalle e le infrastrutture deputate a specifiche funzioni itinerarie: le mutationes – stazioni per il cambio delle bestie da soma – e le mansiones, edifici attrezzati per la sosta prolungata e il ricovero di uomini e animali. In alcuni punti della strada, particolarmente difficili da percorrere a causa della morfologia territoriale della valle, emerge la notevole perizia costruttiva da parte dei tecnici romani.

In particolare nel tratto fra Donnas e Bard, dove la strada è stata realizzata a mezza costa in sinistra orografica per superare il promontorio roccioso, le soluzioni tecniche adottate sono, da una parte, la realizzazione a valle di imponenti sostruzioni megalitiche in opera bugnata e, dall’altra, il taglio di cospicui tratti di substrato roccioso.

Superata Bard, la strada proseguiva per Montjovet, Saint-Vincent e Châtillon, dove è possibile ammirare altre importanti vestigia archeologiche di sostruzioni stradali e di infrastrutture, in particolare ponti, realizzati per gli attraversamenti della Dora.

Ad Augusta Prætoria si dipartivano i due rami della via

Nella direzione del Piccolo San Bernardo la via, che coincideva con il Decumanus maximus della città, proseguiva incuneandosi nella valle, in alcuni punti profondamente incisa nella roccia, dando luogo ad alcune delle soluzioni ingegneristiche più ardite. Ad esempio ad Arvier, in corrispondenza del villaggio di Mecosse, il percorso stradale fu realizzato seguendo l’andamento del versante roccioso e utilizzando sostruzioni con arcate cieche che interrompono la continuità della cortina muraria e che sono funzionali allo smaltimento delle precipitazioni meteoriche che raggiungevano la struttura stradale.

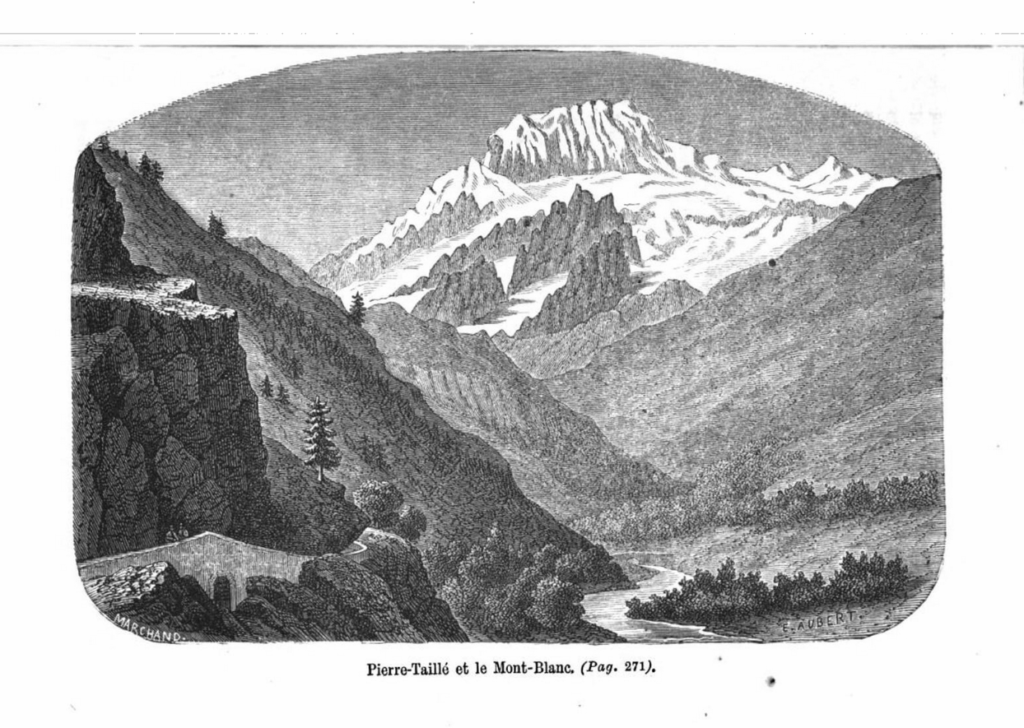

Ad Avise, invece, in località Pierre Taillée, la via passa a mezza costa sulla destra orografica della Dora, e, dovendo superare una lunga parete rocciosa strapiombante, realizzata mediante una serie di tagli nella roccia, sostruzioni, contrafforti e arcate cieche in opera cementizia di dimensioni ciclopiche.

A seguire, lungo il percorso sino all’Alpis Graia, si possono osservare resti di ponti stradali in località La Balme di Pré-Saint-Didier e a Pont-Serrand di La Thuile, in un caso con alloggiamenti intagliati nella roccia per un ponte ligneo, nell’altro con spallette in muratura tenacemente aggrappate alla roccia.

Da Aosta era possibile inoltre dirigersi, verso nord, attraverso la Porta Principalis Sinistra, al Gran San Bernardo (Alpis Poenina), percorribile con i carri solo dall’epoca dell’Imperatore Claudio (metà del I secolo d.C.). Di questo tracciato stradale rimane un tratto di una sessantina di metri tagliato nella roccia, visibile al Plan de Jupiter, al culmine del Passo, insieme ai resti delle mansiones romane e del tempio di Giove.

La perizia ingegneristica dei costruttori e la pianificazione delle opere necessarie, che in ogni tratto della via hanno tenuto conto delle caratteristiche geo-ambientali, hanno consentito la sopravvivenza e l’utilizzo dei tracciati stradali in alcuni punti fino al XVIII-XIX secolo.

La Via di San Martino e la Via Francigena

La Via di San Martino, pertanto, si sovrappone alla strada romana e alla Via Francigena fino ad Aosta. Qui, se da un lato la Francigena prosegue verso nord, ossia sul ramo stradale romano diretto al valico del Gran San Bernardo, il Cammino di San Martino continua in direzione ovest/nord-ovest innestandosi sulla “bretella” diretta al colle del Piccolo San Bernardo. Di conseguenza, una volta entrati in città dopo aver superato il ponte romano e l’imponente Porta Praetoria, si prosegue in linea retta sull’antico Decumanus Maximus fino ad uscire dalle mura dal punto ove un tempo sorgeva la Porta Decumana, i cui resti oggi sono visibili nel seminterrato della Biblioteca Regionale di Aosta.

Da qui la passeggiata nel tempo continua fino all’attuale quartiere di Saint-Martin-de-Corléans, dove sorge l’omonima parrocchia e dove si incontra l’affascinante area megalitica, unico e prezioso scrigno di testimonianze archeologiche risalenti fino all’epoca Neolitica. Un’area estremamente suggestiva e densa di storia, dove cielo e terra, uomini e dei, dialogano sin dalla notte dei tempi. Un grande, straordinario, santuario sub divo dove funzioni cultuali e funerarie si sono avvicendate e trasformate nei secoli fino all’utilizzo dell’area a fini non solo sepolcrali ma anche agricoli in epoca romana, per poi approdare (nuovamente) al contatto col divino nell’Alto Medioevo.

E Corléans?

Esaminando quindi questo particolare toponimo, la spiegazione del “Saint-Martin” ormai ci è chiara; e “Corléans”? In primo luogo possiamo affermare che si tratta di un prediale di matrice romana, intendendo con “prediale” un nome indicante un lotto di terreno, una proprietà fondiaria. L’origine sarebbe da ricercare in un antico Cordelianum, a sua volta derivante da un presunto Cordelius.

Ma non è tutto. Ancestrali echi di lontane leggende riecheggiano in questo nome, collegato alla mitica “capitale perduta” del popolo dei Salassi: Cordela e al suo fondatore, ossia Cordelo, figlio di Statielo, seguace di Ercole. I miti si intrecciano in queste origini leggendarie di Aosta, alla cui base però si rileva comunque come fosse nota una presenza antica, misteriosa, difficilmente descrivibile altrimenti.

Probabilmente si sapeva che in questa zona la Storia aveva lasciato testimonianze particolari, le cui origini e le cui motivazioni affondavano in un’epoca “perduta”, troppo lontana nei secoli e nei millenni perché si riuscisse a meglio contestualizzarla. Ma, col XX secolo, in un modo del tutto fortuito, sarebbero stati gli archeologi a svelare la reale identità di questo enigmatico luogo. Un’area decisamente insolita e particolare dove San Martino si è insediato presumibilmente in virtù di due ordini di ragioni.

Un soldato che vigila e presidia

Da una parte il fatto di essere lungo la principale direttrice di transito e di essere in una zona periferica. San Martino, lo sappiamo, era un soldato; prima al servizio dell’esercito di Roma, e poi al servizio di Dio.

Un soldato che vigila e presidia: ecco perché, nella stragrande maggioranza dei casi, lo si ritrova lungo le mura delle città, in corrispondenza di castelli strategici oppure in prossimità di importanti e frequentati assi viari. Inoltre ci troviamo in un luogo dove le tracce del paganesimo erano profondamente radicate e testimoniate da eloquenti indizi probabilmente ancora noti o comunque percepiti o percepibili in epoca tardoantica.

Una società spaventata

Occorreva pertanto eradicare queste antiche credenze, i cui strascichi probabilmente si protraevano nel tempo e nella società “spaventata” dalle angosce della fine dell’Impero romano. Occorreva esorcizzare luoghi del genere richiamando la forza e l’attrattività di un santo così amato dal popolo quale era, appunto, San Martino di Tours.

Da qui il viaggio continua alla vòlta dell’Alta Valle, in direzione dell’antica Alpis Graia, ossia l’attuale valico del Piccolo San Bernardo. Immediatamente dopo Aosta, il pellegrino viene invitato a spostarsi al di là della Dora Baltea, in destra orografica, al fine di poter camminare in un contesto paesaggistico più integro, al riparo dall’intenso traffico veicolare e in modo da apprezzare altre significative evidenze culturali quali, ad esempio: la piccola cappella romanica dalla facciata affrescata di La Magdeleine, l’austera Tour de La Plantaz, l’elegante castello della Tour de Ville a Gressan. E ancora i vigneti e i meleti di Jovençan tra i quali emerge il nucleo forticato di Chatelair, fino a giungere ad Aymavilles su cui domina la chiesa di San Leodegario, la cui storia affonda sino all’età imperiale romana e la cui intitolazione rivela significativi legami burgundi di VII-VIII secolo d.C.

Per chiese, cappelle e resti della strada romana

L’itinerario prosegue nel vicino comune di Villeneuve, dominato dall’antica chiesa di Santa Maria e dal severo maniero turrito di Chatel-Argent con la cappella dedicata a Santa Colomba.

Il percorso si snoda tra grappoli di case, campi coltivati e dossi morenici, sovrapponendosi, dove possibile, alla strada romana. La valle quindi inizia a stringersi e le gole di roccia ad avvicinarsi e moltiplicarsi. Dopo Arvier, l’antica Arebrigium della Tabula Peutingeriana, ci si vede costretti a passare in sinistra orografica nel comune di Avise. E’ questo il tratto più impervio dell’intero percorso in terra valdostana. Le ripide e strapiombanti pareti di roccia sono intervallate da brevi ripiani un tempo terrazzati dove si insinua una rete di sentieri e di canali irrigui. Anche i poderosi resti della strada romana, qui mirabilmente rappresentata dalla cosiddetta “Pierre Taillée” sono chiusi al transito a causa dell’elevato rischio frane; di conseguenza con l’Ufficio Sentieristica si sta valutando un tragitto alternativo che consenta di superare questa gola in sicurezza.

Una volta superata l’ardua stretta dell’Equilivaz lo sguardo riprende a spaziare sui campi e sugli orti di Derby per poi salire progressivamente al capoluogo del comune di La Salle da dove quindi si ridiscende attraverso i vigneti e le antiche borgate dove, qua e là, spuntano e occhieggiano cappelle e caseforti.

Si giunge a Morgex, al cui centro si erge l’antica chiesa di Santa Maria Assunta con un fonte battesimale risalente al V secolo d.C.; da qui si riprende la salita verso il Colle San Carlo da dove poi avrà inizio la discesa su La Thuile, l’antica Ariolica di epoca romana.

Alpibus aeriis

Da qui il cammino è ben segnalato e conduce, tagliando i curvoni dell’attuale strada statale, fino al Piccolo San Bernardo, lì dove Italia e Francia si guardano, si toccano e si parlano. In antico veniva indicato come Alpis Graia, in omaggio al Graium numen, al (semi)dio greco, Ercole che, secondo molti miti e credenze, da qui passò. Interessante ricordare un passo del Satyricon di Petronio che, stando a molti, si riferirebbe proprio a questo colle:

“Alpibus aeriis, ubi Graio numine pulsae descendunt rupes et se patiuntur adiri, est locus Herculeis aris sacer : hunc niue dura claudit hiemps canoque ad sidera uertice tollit. Caelum illinc cecidisse putes: non solis adulti mansuescit radiis, non uerni temporis aura, sed glacie concreta rigent hiemisque pruinis: totum ferre potest umeris minitantibus orbem”. (Petr., Satyricon, 122)

E’ bello tradurre questi versi per assaporarne l’intensa e, direi, visiva poesia.

“Là, sulle Alpi vicine al cielo, dove, spinte da una divinità greca, le rocce si abbassano tollerando di lasciarsi avvicinare, si trova un luogo sacro agli altari di Ercole: qui l’inverno chiude i luoghi con una dura coltre di neve e solleva il capo candido verso le stelle. Potresti pensare che il cielo sia attaccato a quelle cime: né il sole, nel pieno delle sue forze, né le brezze di primavera possono addolcire questo clima rigido, ma ogni cosa è indurita dal ghiaccio e dai rigori invernali: (sembra che) l’intera volta celeste possa essere sorretta sulle spalle di queste vette minacciose”.

Ospitalità e sacralità

É quel limes, ossia quell’invisibile ma presidiata linea di confine voluta dalle legioni romane che qui, a 2.188 metri di quota, dal I secolo a.C. si sono insediate costruendo due mansiones (punti tappa lungo la via delle Gallie). Le mansiones prevedevano una corte centrale su cui si affacciavano una serie di ambienti utili al riposo di uomini ed animali. La mansio orientale (quella in terra attualmente italiana) presenta, inoltre, in corrispondenza dell’angolo sud-ovest, fino a poco tempo fa a bordo strada (ora la strada compie un giro più ampio e non taglia più il cromlech a metà), i resti (l’esatta metà) di un fanum: un piccolo tempio di forma quadrangolare, a pianta centrale, costituito da una cella circondata da un corridoio.

Ospitalità e sacralità: caratteristiche da sempre abbinate nei valichi lungo percorsi di particolare risalto. In quest’atmosfera “sospesa”, tipica delle mitiche “terre di mezzo”, la Via Sancti Martini procede verso la Francia sorvegliata dalle vette alpine e accompagnata dalla voce della Storia.

LEGGI ANCHE: Una visita a Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta, di Joseph Rivolin